�����́u���c���v��T����

�@�~�ɏZ��ł��炭���āA���y�ɂ��Ă̖{����������ɓ��ꂽ�B���̒��A�~�s����ψ���i1994�N�i�����U�N�j�j�w�~������{�x�ɁA�u�����̎��c���v�̂ЂƂƂ��āu�����z��Ձv�̋L�ڂ����������A��̓I�ȏꏊ�̋L�ڂ͂Ȃ������B�܂��A�u�V�v�Ƃ�������ɂ͑��ɂU����낤���ǁA�l�b�g�������Ă��S�e�͂悭������Ȃ������B�������āA�u���Ⴀ�A�T���Ă݂悤�B�v�ƌÂ�����̋L�^�Ȃǂ�T���n�߂��B

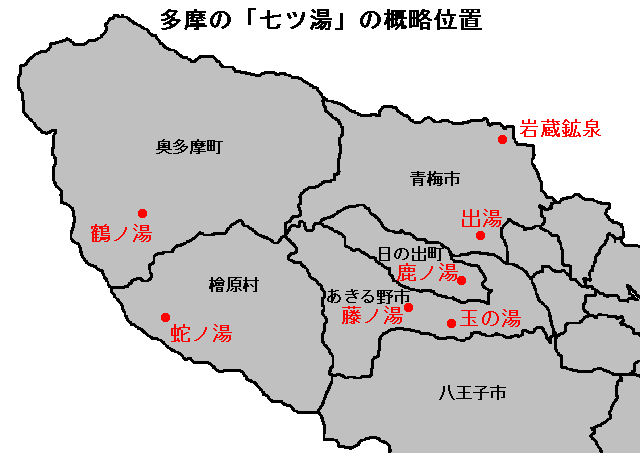

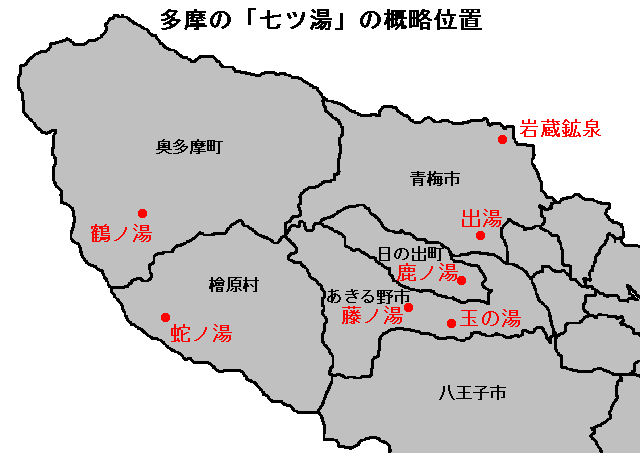

�@�����́u���c���v�̈ʒu��}�����������͌�����Ȃ������̂ŁA����܂Œ��ׂ����Ƃ����Ƃɍ쐬�����T���ʒu�}���܂��f�ڂ��Ă����B

�P�@�①�z��i�����s�~�s���]�j�@�@�@�@

�Q�@�o���i�����s�~�s�����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�R�@�߃m���i�����s�������S�����������j�@�@

�S�@�փm���i�����s�������S�w�������n�j�@�@

�T�@���m���i�����s�������s�O���j�@�@�@�@�@

�U�@�ʂ̓��i�����s�������s�ԑ�j�@�@�@�@�@

�V�@���m���i�����s�������S���̏o������j

�@�����́u���c���v�Ƃ����ď̂��L�ڂ��������́A�w�~������{�x�̑��ɁA�ȉ����������B

�@�u���c���v�̉���ɂ��ẮA�u�����́u���c���v�Ɋւ���o�����@�`���̗��j�ƌ��݂̎p�`�v�i�ȉ��u���c���Ɋւ���o�����v�ƋL�ڂ���B�j���ł��[�����Ă���A�Q�l��������������Ă���B���̎Q�l�����̒��ɂ́u���̏o���̗��j�v���܂܂�Ă���ق��A�]�ˎ���ɕҎ[���ꂽ�n���w�V�ҕ��������y�L�e�x�y�сw���������}��x�A���a���߂̒n���w��������j�n���x�A�����ď��a����́w���������j ���j�ҁx�A���������Ă����B���̂��߁A�ȉ��̕��������ׂ��B

�@�܂��A�������n��̉���Ɋւ��镶���Ƃ��āA�ȉ��̕��������ׂ��B

�@�u�c���n���v�Ƃ́A�������{�����������Ɋ���n�����Ƃ����������A���s����Ȃ��܂ܖ���26�N�ɒ�~���ꂽ���Ƃł���B���̐������n��̒n�����e�i�u�c���n���E�������S�����v�i�ʏ́u�֓��n���v�j�j����̂Ƃ��Đ~�s����ψ���}�������s���Ă���B��̂����u�c���n���v�������Ɋ܂ނT�}�����A���̐}���ł���i�ȉ��u�������S�����v�ƋL�ڂ���B�j�B

�@���ׂ������ƋL�ڂ��ꂽ�u���c���v���A���s�N�i�����ł͌��ƂȂ鏉�Ŗ{�̔��s�N�B�u�������S�����v�͒��������B�j���ɕ��ׂ�ƕ\�P�̂Ƃ���ƂȂ�B

| ���s���� | �����E�L���� | �u���c���v�Ɋւ���L�� | ���l | ||||||||

| ���� | �o�ŔN�i�܂��͒����N�j | �� �c �� | �①�z�� �~�s���\�� |

�o�@�@�� �~�s���� |

�� �m �� ���������� |

�� �m �� �O�������n |

�� �m �� �������s�O�� |

�� �� �� �������s�ԑ� |

�� �m �� ���̏o������ |

||

| �]�ˎ��� | �����E�������i1804�N�`1829�N�j | �V�ҕ��������y�L�e | �� | �� | �� | �� | �� | �ؕ��ɉ���Ղ̋L�ڂ��� | |||

| �V | 1823�N�i�����U�N�j | ���������}�� | �� | �� | �� | �� | �� | �ؕ��ɉ���Ղ̋L�ڂ��� | |||

| �V | 1834�N�i�V�ۂT�N�j�A1836�N�i�V�ۂV�N�j | �]�˖����}�� | |||||||||

| �V | 1842�N�i�V��13�N�j���H | �ʐ쟛�����L | �� | ||||||||

| �������� | 1878�N�i����11�N�j�A 1888�N�`1890�N�i����21�N�`23�N�j |

�������S���� | �� | �� | �� | �� | �� | �c���n�����e �֓��n�� |

|||

| �V | �V | ����{���� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ���z��A����u�z�� | |

| �V | 1892�N�i����25�N�j | �O������ | �� | ||||||||

| �吳���� | 1916�N�i�吳�T�N�j | �����{�������S��P��S���P�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ||

| �V | 1923�N�i�吳12�N�j | �������S������ | �� | �� | �� | �� | |||||

| ���a���� | 1928�N�i���a�R�N�j | ��������j�n�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ||

| �V | 1930�N�i���a�T�N�j | �哌���̎j�ւƖ��� | �� | �� | |||||||

| �V | 1935�N�i���a10�N�j | ������ | �� | ����ƋL�� | |||||||

| �V | 1938�N�i���a13�N�j | ���͓������r���y���� | �� | ||||||||

| �V | 1943�N�i���a18�N�j | ������ | �� | �� | ����u��̓���m��̋L�ڂ��� | ||||||

| �V | 1952�N�i���a27�N�j | ���]�ؒn���T�� | �� | �i | |||||||

| �V | 1954�N�i���a29�N�j | �O������� | �� | �� | |||||||

| �V | 1955�N�i���a30�N�j | ������ ��34����P�� | �� | ���͓����W�� | |||||||

| �V | 1958�N�i���a33�N�j | ���]�؋��� | �� | ||||||||

| �V | 1962�N�i���a37�N�j | �������y�} | �� | �� | �� | �� | �� | ||||

| �V | 1966�N�i���a41�N�j | ���j�ƕ��y ������ | �� | ||||||||

| �V | 1974�N�i���a49�N�j | �O�����j���� ��P�� | ����u�J�̓����̋L�ڂ̂� | ||||||||

| �V | 1975�N�i���a50�N�j | ���̏o���̗��j | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �����̗��j �U |

| �V | 1977�N�i���a52�N�j | �w�����I�� | �� | ||||||||

| �V | 1980�N�i���a55�N�j | ���̏o���̕����� | �� | ||||||||

| �V | �V | ���������y�L | �� | �� | |||||||

| �V | 1984�N�i���a59�N�j | �ܓ��s���̌Ó��ƒn�� | �� | ||||||||

| �V | 1985�N�i���a60�N�j | ������ނ����ނ��� | �� | ||||||||

| �V | �V | ���������� ���j�� | �� | ||||||||

| �V | 1986�N�i���a61�N�j | ���c���Ɋւ���o���� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �����̂���� 44 |

| �V | 1987�N�i���a62�N�j | �w���̖��b | �q�|�A���v�� | ||||||||

| ���� | 1989�N�i�������N�j | ���̏o���j �������� | �� | ||||||||

| �V | 1994�N�i�����U�N�j | �~������{ | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �V�����̋L�ڂ��� |

| �V | 1995�N�i�����V�N�j | �~�s�j �㊪ | �� | �� | |||||||

| �V | 2004�N�i����16�N�j | ���� ����̍s�y | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |

| �� �c �� | �①�z�� �~�s���\�� |

�o�@�@�� �~�s���� |

�� �m �� ���������� |

�� �m �� �w�������n |

�� �m �� �������s�O�� |

�� �� �� �������s�ԑ� |

�� �m �� ���̏o������ |

||||

�@�܂��A�ߋ��̒n�`�}�̏W���}�ł���A���{�n�}�Z���^�[�i1993�N�i�����T�N�j�j�w�n�}�Ō��鑽���̕ϑJ�x���画�ǂ����n�}�L���i�����鉷��}�[�N�B�j�̗L���́A�\�Q�̂Ƃ���ł���B

| ���� | �u���c���v�Ɋւ���n�}�L���i����j�\����������� | ���l | ||||||

| �①�z�� �~�s���\�� |

�o�@�@�� �~�s���� |

�� �m �� ���������� |

�� �m �� �O�������n |

�� �m �� �������s�O�� |

�� �� �� �������s�ԑ� |

�� �m �� ���̏o������ |

||

| ����40�N�� | �� | �� | �� | |||||

| �吳12�N�� | �� | �� | �� | |||||

| ���a26�N�� | �� | �� | �� | |||||

| ���a47�N�� | �� | �� | ||||||

| �����Q�N�� | �� | |||||||

�@�u���c���v�V�����S�Ă��f�ڂ���Ă���̂́A��������̍c���n���̒����ɂ��e�{�i�o�ł��ꂽ�̂�1988�N�i���a63�N�j�B�j���ŏ��ł���B�����ő吳�T�N�́w�����{�������S��P��S���P���x�A���a�R�N�́w��������j�n���x������B

�@�u���̏o���̗��j�v�ł́A�]�ˎ���́u���m���v�̐����Ƒ吳����܂œ��h�������Ă������ƂƂ��q�ׂ������ŁA�g�����͐������S���ɂ́u���c���v�Ƃ����āh�ƋL�ڂ���Ă���B�܂��A�u���c���Ɋւ���o�����v�ł́A�`���Łg�ߐ�������疾���吳���ɂ����đ����n���ɂ́u���b���v�ƌĂ�鉷���͍z���݂��L���m���Ă����B�h�ƋL�ڂ���Ă���B

�@���̂��Ƃ���A�w�V�ҕ��������y�L�e�x�A�w���������}��x�A�w�����{�������S��P��S���P���x�A�u�������S�����v�y�сw��������j�n���x�̌�������A���̂V�������I�o���ꂽ�i�������͍��v�V�����Ƃ����B�j���̂Ɛ��肵�Ă݂��B

�@�Ƃ���ŁA�������ɂ͂��̂V�����ȊO�ɂ�����̋L�^������i�������s���Ấu�ؕ��v�A�w��������u��x���́u����m��v���B�j�̂ɁA�Ȃ����̂V�������I�o���ꂽ�̂��낤���B

�@�w�������S�������x�̖ڎ��́u28 ������v�ɁA�g�T��莭�̓��̍z��o�ÁB�������}���䎁�̎����������߂ɍ݂�B�h�ƓY������������B�u�������}�v�Ƃ́A�������㖖���ɕ������Ő��͂��ӂ���Ă����V���̍����i����͕����ɂ���ĈقȂ�͗l�B�j�ł���B

�@�����Ƃ��Ă͎ア���낤���A�u�V�v�̐��������{�l�ɍD�܂�₷���̂ƁA�����Ȕ��������ւ̂��₩���A�������} �| ���} �| �����Ƃ� �| ����

�Ƃ�����C�ƂŁA�V�����̉��I�ꂽ���̂Ɛ��肵�Ă݂��B

�@���ׂ������̂����A�����́u���c���v�̌ď̂�p���Ă���ł��Â������͏��a50�N�́u���̏o���̗��j�v�ł������B�u���̏o���̗��j�v�ł̎��c���̊e���̂́A�f�ڏ��ɁA���m���A���m���ʃm���A���n�m���A�o���A�߃m���A�①�z��ł���B�u���c���Ɋւ���o�����v�ł̊e���̂́A�f�ڏ��Ɋ①�z��A�o���A�߃m���A�փm���A���m���A�ʂ̓��A���̓��ł���B�u���̏o���̗��j�v�Ƃ́A�u���n�m���v�Ɓu�փm���v�Ƃ̖��̂̈Ⴂ�����邪�A�ߗׂɑ��̉�����킯�ł��Ȃ��̂ŁA���ꉷ����w�����̂��낤�B�܂��A�u�ʂ̓��v�́u�́v�̎����J�^�J�i���Ђ炪�Ȃ��̈Ⴂ������B�w����

����̍s�y�x�́A���҂̐ܒ��^�ŁA�f�ڏ��ɁA�①�z��A�o���A�߃m���A�փm���A���m���A�ʃm���A���m���ƂȂ��Ă���B�吳����́u�����{�������S���v�ł́A�f�ڏ��ɁA���n�m���A���m���A�ʃm���A�߃m���A�①�m���A�o���A���T���ƂȂ��Ă���B

�@����ɂ��Ă��A�u���c���v�̌ď̂́A�]�ˎ���́w�V�ҕ��������y�L�e�x�y�сw���������}��x�A�吳����́u�����{�������S���v�A���a���߂́w��������j�n���x�ɂ͌����Ȃ��ď̂ł���B�������A���̏o���́u���m���v�ɂ��ẮA�w�V�ҕ��������y�L�e�x�A�w���������}��x�A�w�������S�����x���Ŏ��グ���Ă��邪�A���̂�����ɂ��u���c���v�̌ď̂͌����Ȃ��B

�@����āA�u���c���v�̌ď̂́u���̏o���̗��j�v�����o�i�ނ���A����ȑO�́u�����̎��c���v�Ƃ����ď̎��̂����������̂ł͂Ȃ����H�j�ŁA������Q�l�Ƃ�����̐}���Łu���c���v�̌ď̂��p����ꂽ���̂Ɛ��肵�Ă݂��B

�@���ق��������c�Ƃ��Ă���K�͂̂��̂�A���ɓ����o�Ă��Ȃ����̓��A�����͗l�X�ł���B���������T�v�͈ȉ��̂Ƃ���B����̏����▼�̂́A�����ōł����e���[�����Ă���u���c���Ɋւ���o�����v�̂��̂ɂ�����B��̓I�ȓ��e�͌ʃy�[�W�ցB

�P�@�①�z��

�@�@���ِ������c�Ƃ��Ă���B�����͐~�s�w��j�Ձu�①����v�Ƃ��ĕ������Ɏw�肳��Ă���B

�Q�@�o��

�@�@���͂������͏o�Ă��Ȃ��H���n�͖ڈ�ƂȂ�Ŕ������A������ɂ����B�n���̌����u���{�Βn�v����͏��X����Ă���B

�R�@�߃m��

�@�@���͓������r���݂Ō���͐��v�������A�|���v�A�b�v���Ēn���̗��ٓ��ɋ�������Ă���B

�S�@�փm��

�@�@���ق��c�Ƃ��Ă���B

�T�@���m��

�@�@�t�F���X�Ɉ͂܂ꂽ�p���B�܂������o�Ă��邩�͊m�F�ł��Ȃ������B

�U�@�ʂ̓�

�@�@����Ƃ��Ẳc�Ƃ͌�������Ȃ��B�܂������o�Ă��邩�͊m�F�ł��Ȃ������B

�V�@���m��

�@�@�����o�Ă���l�q�͂Ȃ��B���̏o���w��j�Ձu���̓��v�Ƃ��ĕ������Ɏw�肳��Ă���B

�@�u���c���Ɋւ���o�����v�ɂ́A�e���̉���̑��A�V�����́g�����[�����ʓ_�h�Ƃ��Ĉȉ��̂T�_���������Ă���B

- �n�`�I�ɂ͉�������n�i��A��Ȃǁj�����A���������̑�����N�o������̂ł������B

- �����ɔ������ꂽ�`���������̂������Â�����̗��j�����������ł���B

- ���̉���Ɠ��l�A�K���Ƃ����Ă������A���̌����E����_�Г������_�Ƃ��Ă܂�A�����̐M���ė��p����Ă����B

- �͔�������������ŁA���p�ɂ͉�������M��v�����B�i�u�߃m���v�������Ă͍z��j

- �u�߃m���v�u���m���v�̂悤�ɓ����A���݂̎O������s���Ƃ̌o�ϓI�Ȃ���̈�ʂ�S���Ă����Ⴊ�݂���B

�����x�i1986�N�i���a61�N�j�j�u�����́u���c���v�Ɋւ���o�����@�`���̗��j�ƌ��݂̎p�`�v�w�����̂���݁x�@��44���@pp.25. ���������M�p����

�@���������ꂩ�璲�ׂĂ܂���Ă��A���̕����ȏ�̓��e�͏o�Ȃ����낤�B�f�ڂ���Ă���w�����̂���݁x�́A���܂���i���������M�p���Ɂj���ݗ��������v���c�@�l���܂���n�敶�����c�����݂����s���Ă���u���̊Ԃ̋��y���v�ŁA�����n��̎s�������}���قɂ͂����Ă���������Ă�����̂Ǝv���B�����Ɠ������A�����́u���c���v�ɋ����������Ē��ׂĂ݂悤�Ǝv��ꂽ���ɂ́A�w�����̂���݁x��44���������ɂȂ邱�Ƃ������߂������B

�@�e���ɂ��Ē��ׂ����e�A��̓I�ȏ��ݒn�A�u���c���v�ɑI�o����Ă��Ȃ����Â����炠�鉷��N�o�n�ɂ��ẮA�ʃy�[�W�ցB

�P�①�z���@�@�Q�o���@�@�R�߃m���@�@�S�փm���@�@�T���m���@�@�U�ʂ̓��@�@�V���m���@�@