(あきる野市三内)

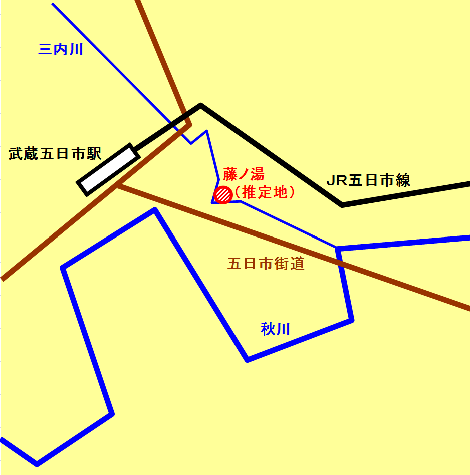

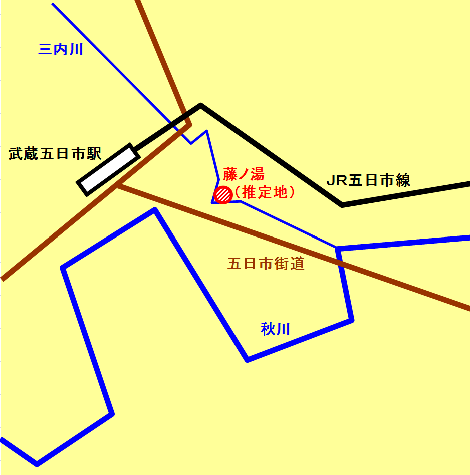

いつ頃から湯がでていたのか分からないが、明治時代の地形図には既に温泉マークがある。江戸時代の『新編武蔵国風土記稿』や明治時代の「西多摩郡村誌」、大正時代の『西多摩郡名勝誌』には言及が無い。「西多摩郡村誌」と同じく明治時代の皇国地誌の調査による『大日本國誌』で、「三内鉱泉」及び「菅之湯」と称されている温泉があるが、これが「藤ノ湯」のことだろう。また、文中に深沢川とあるが、三内川はあきる野市深沢に端を発しているので、これは三内川のことだろう。

三内鉱泉

西多摩郡三内村字峯谷戸(みねのやと)にあり。菅之湯と称す。深沢川の北峯巌隙より湧出す。湯池方3尺許。清くして硫黄気を含む。之を汲取して湯槽に移し温浴に供す。微毒疥癬疝気腰疾打傷金創等に効ありと云。

1988年(昭和63年)『大日本國誌 武蔵国 第3巻』pp.273.ゆまに書房 (皇国地誌の残稿を刊行した図書) なお、カタカナをひらがなに置き換え、句点を加え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

大正時代の『東京府西多摩郡第1回郡勢1斑』で、初めて「藤乃湯」の名称が紹介されているが、冷鉄泉であるということ以外、成分も効能書きも無い(参考:東京府西多摩郡役所(1993年(平成5年))『東京府西多摩郡誌(原題 東京府西多摩郡第1回郡勢1斑)』pp.14.千秋社)。昭和初めの地誌『武蔵野歴史地理』で「藤ノ湯」の名称と解説が出てくる。

三内にも鉱泉がある。五日市往還の側、三内川の流れの端より湧出する。泉色白濁を帯び、外観甚だしく小河内温泉に似て居る。里人之を藤の湯と呼ぶ。近頃此処に小旅館が出来、浴場を設けて居る。其の境渓流の側らであるが故に、聊か山中に入った如き感じがする。

高橋源一郎(1972年(昭和47年))『武蔵野歴史地理 第6冊』pp.95.有峰書店 (1928年(昭和3年)発行の同名書の復刻版)

この小旅館の場所については、「七ツ湯に関する覚え書」では“段丘下流渓流沿い”としている。昭和中期の『東京風土図』では、温泉の解説こそないものの、温泉の北部が斜面であることや、イラスト地図に温泉マークと「秋川温泉」という名称が記されているから、この頃はある程度知られた温泉だったのかもしれない。

現在の住宅地図を見ると、三内川のこの辺りは川沿いの傾斜がきついところが多く、建物が建ちそうな場所は左岸の1箇所しかない。当時の住宅地図は見つからなかったが、昭和48年頃には別荘があったようである。温泉旅館が廃業して別荘になり、その後無くなったということだろうか。

参考:霧生岳(1986年(昭和61年))「多摩の「七ツ湯」に関する覚え書 ~その歴史と現在の姿~」『多摩のあゆみ』 第44号 pp.23. 多摩中央信用金庫

産経新聞社会部 編(1962年(昭和37年))『東京風土図(Ⅳ)』pp.234-237. 社会思想研究会出版部(現代教養文庫334)

更地の草原にでもなっているのかと想像していたが、現地に行ってみると、フェンスに囲まれた林になっていた。対岸から歩道が脇を通っている。この歩道は車道からは段差があって離れているので、車で来るには向かない。

私有地だろうからフェンスの中には入れないが、廃屋のようなものや水周りの遺構が見えた。

源泉がどこにあるのか、今も湯が出ているのかは分からなかった。案内板・解説版も無いので、この辺りに温泉が出ていたことに気づく人はそういないだろう。