(東京都青梅市小曾木五丁目)

岩蔵鉱泉は、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の伝説を伴って紹介されることが多い。かつては一帯に5軒の温泉旅館が営業しており、小規模ながら温泉街の雰囲気を醸し出していたが、現在営業しているのは1軒のみである。最初の源泉あたりは、(範囲や面積は把握できなかったが)昭和30年11月3日に青梅市指定史跡「岩蔵温泉」として文化財に指定されており、解説板や玉石積みの標柱(史跡名称は「岩蔵鉱泉」。)が設置されている。

『新編武蔵国風土記稿』には、南小曾木村の山川の項に、温泉についての記載がある。

温泉

北の方小名岩倉にあり。相傳ふ此所は古へ一村なりしといへと。させる證もなし。民戸27軒許あり。此傍より水流出て至て冷水なり。疝気の病にてなやめるか。或は骨をくたき。身を打たるの類を治すること甚効験ありといへり。風呂湯にして湯壺3尺廻りあり。

間宮士信 他編(1997年(平成9年))『新編武蔵国風土記稿 多摩郡12巻』pp.122. 文献出版 なお、本文カタカナをひらがなに置き換えた。

“岩倉の民家があるそばからとても冷たい水が出ている。下腹部が痛んだり、骨折、打ち身の類いを治すことに、とても効果がある。風呂は湯にしており、湯壺は90cm四方ある。”といったところだろう。

また、『武蔵名勝図会』も、固有名称はなく、温泉「跡」として記載がある。

温泉跡

岩倉古跡の丘下より1町余北へよれり。いまは冷水なり。風炉にあたためて浴す。

片山迪夫 校訂(1993年(平成5年))『武蔵名勝図会』pp.528. 慶友社

風炉の具体的な意味が分からないが、“岩倉古跡の丘の下から100m余り北にある。今は(出ているのは湯でなく)水である。釜で温めて風呂にして入浴する。”ということだろうか。

明治時代調査の『西多摩郡村誌』まで時代を下るとようやく固有名称が出てくる。

南小曾木村誌

温泉

岩倉温泉

元標よりの方、字岩蔵3142番、芝地2畝と、村民大串惣五郎所有地の内にあり。主治疝気、挫骨、撲身、疥癬等に効験あり。1株2幹囲2丈有余の檜の根より湧出す。最冷水なり。径り方5尺余り、磊石にて畳み湯壺となせり。浴者は邊の民家に倚り之を汲採り居風呂槽に堪へ火力を借りて入浴すべし。

青梅市文化財保護委員会 編集(1977年(昭和52年))『青梅市史史料集第22号 皇国地誌・西多摩郡村誌(3)』pp.503. 青梅市教育委員会 なお、本文カタカナをひらがなに置き換え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

“字岩蔵3142番、芝地200平方メートルと、村民大串惣五郎所有地の中にある。主に下腹部の痛みを治し、骨折、打ち身、皮膚病に効果がある。1株から2本の幹が出ている、周囲6メートルのヒノキの根から湧き出している。とても冷たい水である。湯壺は、大きさは1.5メートル四方で、石を重ねて積んである。入浴する人は、そばの民家に寄って、湧き出している水を汲み取り、浴槽に張って、火で温めて入浴する。”といったところだろうか。

『大日本國誌』には、岩倉鉱泉として、同様の記載の他に、明治12年横浜エゼシゲルツ氏が分析したという成分や適応症も記載されている(参考:1988年(昭和63年)『大日本國誌 武蔵国 第3巻』pp.265-269.ゆまに書房(皇国地誌の残稿を刊行した図書) )。

大正時代の『東京府西多摩郡第1回郡勢1斑』では、泉名「岩蔵ノ湯」として取り上げられている。温度は冷鉱泉とされている。

参考:東京府西多摩郡役所(1993年(平成5年))『東京府西多摩郡誌(原題 東京府西多摩郡第1回郡勢1斑)』pp.14.千秋社 (1916年(大正5年)発行本の復刻版)

同じく大正時代の『西多摩郡名勝誌』(目次には『東京府西多摩郡史蹟名勝誌』とある。)には、「岩蔵の湯」として取り上げられている。この図書は、発行が東京府西多摩郡役所となっているので、観光振興のための公的出版物のようである。

岩蔵の湯

小曽木村字岩蔵に在り。青梅町より東北飯能町に通ずる山間の一部落で、両町を距る何れも1里半八王子より秩父に通ずる府道に接し岩蔵の温泉古名を禊の湯と云ふ。

蓋し日本武尊東国平定御凱旋の時此温泉に禊し給ひ、国土御経営に因みある大己貴命少彦名命を山中に奉斎して、御凱陣を奉告し同時に岩を畳み兵具を埋蔵せしより、国号武蔵の基をなすと里人言伝へたり。

(中略)

温泉の効能は、創傷、皮膚病、貧血症、月経不順、僂麻質私(注:リュウマチのこと。)等最も著れ、特徴としては滑かなること、身体の温まる事妙なりとし浴客賑へり。

東京府西多摩郡役所(1923年(大正12年))『西多摩郡名勝誌』 なお、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

この『西多摩郡名勝誌』のとくに良いところは、当時の写真が載っていることである。「湯の権現」の祠と鳥居の正面が低地になっており、鳥居前の下り斜面に、石積みで囲われた湯壺がある。貴重な写真だろう。しかし、今現在の祠の正面は平坦地で、むしろ祠の後ろが下り斜面になっている。現在の祠の裏手は草木が繁茂しているので、現在の源泉が祠の裏手にあるのかは見通せず分からない。もしかしたら当時と現在とでは、祠の向きが東向きから南向きに90度変わっているのだろうか。

昭和初めの『武蔵野歴史地理』の「南小曽木と岩倉鉱泉」の項では、「岩倉鉱泉」として取り上げられている。先に「岩蔵の古跡」と伝承について述べた上で、以下のように続けている。

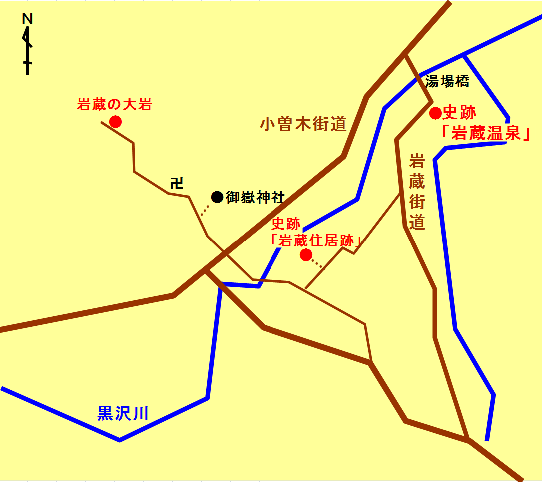

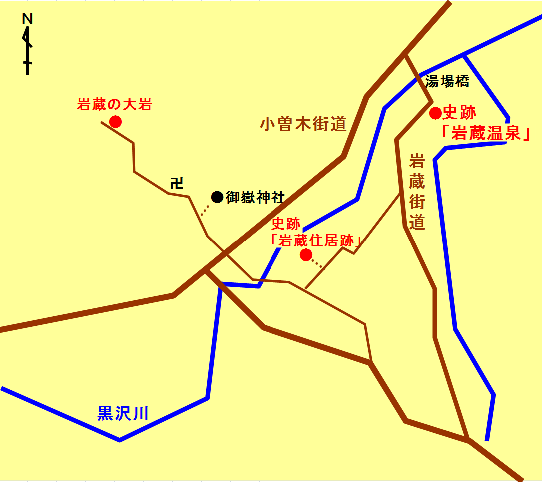

此処より北1町半ばかり黒沢川の岸に小鉱泉の湧出がある。昔より疝気及び、挫骨創傷に効験があるとて側の1農家にて之を沸かし入浴せしめて居つた。今は隣地富岡地内にも1鉱泉の湧出があり、小旅館も出来た。

高橋源一郎(1972年(昭和47年))『武蔵野歴史地理 第6冊』pp.368-369. 有峰書店

昭和中期の『三多摩大観』の内容は、『西多摩郡名勝誌』に似た感じがする。編集後記には、資料収集にあたって都庁、各地方事務所の協力を受けた旨が書かれているので、『西多摩郡名勝誌』も参考としたのかもしれない。しかし、効能書きは、これ以前の文献とは異なっている。

【岩蔵の湯】=(西郡小曽木村)

本村の岩蔵鉱泉は古名を禊の湯とも云われた。その名の起源をたずねると、往古日本武命が東国を平定し凱旋の際、武器を岩の間に納め禊し給い、大己貴命、少彦名命を山中に奉納して凱旋を奉告したと伝えられ、それによつて禊の湯の名が起つたと云う (中略)この湯は冷症に効力がある。

三多摩大観編纂会(1954年(昭和29年))『三多摩大観』pp.232. 北農新聞社

同じく昭和中期の『東京風土図』では、図書自体の性格もあるだろうが、これ以前の文献よりはくだけた文面となっている。

上代からの温泉場

湯場橋南には岩蔵(いわくら)温泉がある。ここは日本武尊(やまとたけるのみこと)が入湯されたという伝説を伝え、上代以来の湯場で市内唯一の温泉である。この前には旅館が2軒もある。

産経新聞社会部 編(1962年(昭和37年))『東京風土図(Ⅲ)』pp.320. 社会思想研究会出版部(現代教養文庫333)

昭和後期の「日の出町の歴史」では「岩蔵鉱泉」という名称だけが挙げられている。

「七ツ湯に関する覚え書」では、“現在「七ツ湯」の中で最も知られているのはおそらく岩蔵鉱泉であろう。”と前置きし、効能・伝説に触れている。また、“しかし宿ができる等して遠来の湯治客を呼ぶようになったのは比較的新しく明治に入ってからと推察せられる。”としている。なお、この当時営業している旅館は3軒とのことである。

参考:宮田正作(1975年(昭和50年))「日の出町の歴史」『多摩の歴史 6 青梅市/奥多摩町/檜原村/五日市町/日の出町』pp.399. 明文社

霧生岳(1986年(昭和61年))「多摩の「七ツ湯」に関する覚え書 ~その歴史と現在の姿~」『多摩のあゆみ』 第44号 pp.20. 多摩中央信用金庫

ここに祀られている「湯の権現」の祭神は分からなかった。しかし、地元の日本武尊の伝説にも関わりがある岩蔵御嶽神社の祭神の中に、大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)とがある。大己貴命、少彦名命ともに温泉の神様と目されることもある神なので、もしかしたらここの湯の権現の祭神は大己貴命と少彦名命なのかもしれない。岩蔵御岳神社については後述する。