岩蔵鉱泉の日本武尊の伝説にひっかかるところがあったので、もう少し突っ込んで調べてみた。

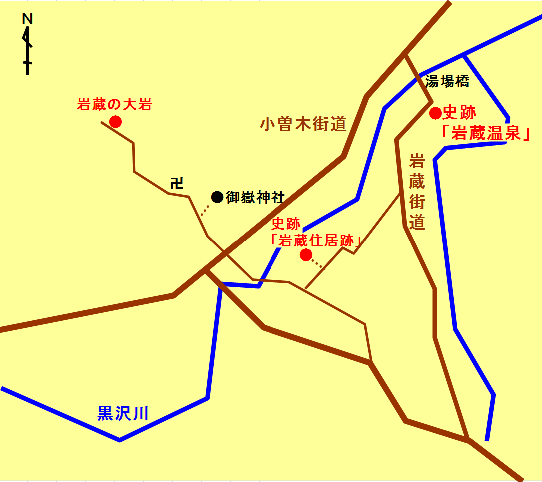

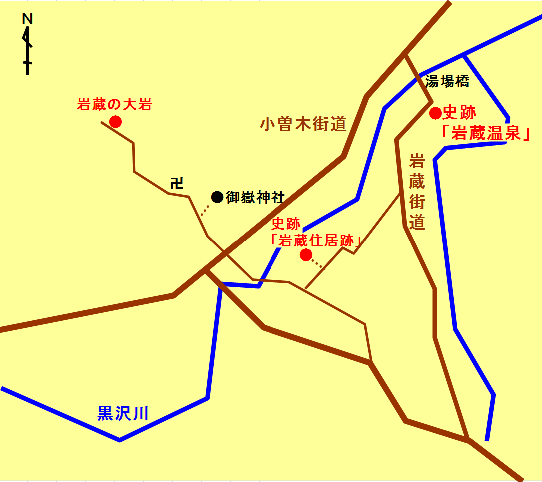

前置きとして、後述する地点が岩蔵鉱泉とどういう位置関係にあるかをまず整理しておく。青梅市指定史跡「岩蔵温泉」の標柱から見ると、「うえんでい」とも通称される青梅市指定史跡「岩蔵住居跡」は南西に約300メートル、「岩蔵の大岩」はほぼ西に約550メートル、という位置にある。

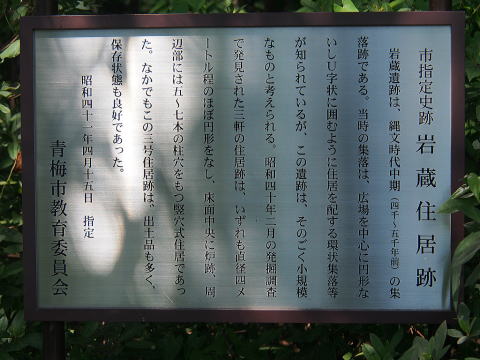

「岩蔵住居跡」の辺りは昭和40年の青梅市文化財保護委員会による調査以前から土器片や石斧が出ることで知られていて、「うえんでい」(「上の台」の訛り?)と呼ばれているらしい。縄文時代中期(4000〜5000年前)の3つの竪穴住居跡や遺物が発見され、そのうち(人工的に切り崩されたため半円形だが)住居跡をよく留めている3号住居跡が、1966年(昭和41年)に青梅市の史跡に指定されている。10個の円石で組んだ炉跡が発見されたそうだが、後述する“岩を積み上げた倉庫”というわけではなさそうだ。

参考:小曽木近代誌執筆委員会(1974年(昭和49年))『小曽木近代誌 − 青梅市立第七小学校創立100周年記念誌』pp.11-12.青梅市立第七小学校100周年記念事業実行委員会

青梅市史編さん実行委員会(1966年(昭和41年))『定本市史 青梅』pp.58-59. 青梅市役所

木村東一郎(1952年(昭和27年))『小曽木村地誌概説』pp.15

岩蔵鉱泉に関する日本武尊の伝説について、史跡「岩蔵温泉」の解説板には、以下のように簡潔に記載されている。

日本武尊(ヤマトタケルノミコト)東征の折、この温泉で身をきよめて天神地祇を御嶽神社にまつり、岩をたたみあげた蔵へ鎧1領を納めたので岩蔵という名がついたとの伝説がある。

この鎧を納めた場所がどこなのか引っかかることになるのだが、とりあえず鎧を納めた場所についてや岩蔵住居跡に関する文献をもう少し当たってみる。

江戸時代の『新編武蔵国風土記稿』の南小曽木村の項に、それらしき記載がある。

旧跡

岩蔵古跡

温泉より少く南一丁(注:約100メートル)許を隔て。丘上にて小笹原の中にあり。岩を以てたたみあげ倉庫となせり。往昔何人のしはざなることを伝へす。鎧1領を倉中に納めをきたり。其ままをきて守護なせしかど。後次第に損壊せんことを愁へて。これを同郡御嶽え納と云。其守護せしものの子孫。今も農民にて大串渡邉等を氏とす。後御嶽山にて日本武尊の鎧といふは。則ここより納めしなりと。さもあるにや。しからば彼の大串渡邉等か。主君の鎧なるもしるべからず。何れにも貴人の着したるものなることはうたかひなし。猶御嶽の條につきて見るべし。

間宮士信 他編(1997年(平成9年))『新編武蔵国風土記稿 多摩郡12巻』pp.127〜128. 文献出版 なお、カタカナはひらがなに置き換えた。

“温泉より南へ100メートルあまり隔てた丘の上の笹原の中にある。岩を積み上げて倉庫としている。いつの昔誰がしたものかは伝わっていない。鎧1領をその倉庫の中に納め置いてある。そのまま置いておくことで守ってきたのだろうか。後に、だんだんと壊れていくことをもの悲しく思い、これを多摩郡御嶽へ納めたという。その守ってきたものの子孫は、今も農民で大串や渡邉等を苗字としている。後に御嶽山で日本武尊の鎧というものは、ここから納めた鎧であるという。そういうことがあるのだろうか。それならば大串渡邉等の主君の鎧なのかもしれない。いずれにしても貴人の着た鎧であることは疑いない。なお、御嶽の項についても読むこと。”といったところだろうか。

史跡「岩蔵温泉」の標柱から南へ100メートル程度はこれといった丘でもないので、南西に約300メートルである史跡「岩蔵住居跡」が、『新編武蔵国風土記稿』でいう「岩蔵古跡」のことではないだろうか。

同じく江戸時代の『武蔵名勝図会』にも類似の記載があり、さらに詳しい内容となっている。なお、先に取り上げたように、「岩倉古跡」の後に「温泉跡」について“岩倉古跡の丘下より1町歩北へよれり。”とあるので、岩蔵鉱泉源泉の南100メートルに岩倉古跡がある、という位置関係になっており、『新編武蔵国風土記稿』と同様である。

岩倉古跡

南小曽木村にあり。小名に唱うれども、古は1村たりし由を伝う。今も家数27、8戸あり。岩倉というは古き唱えにして、往古は岩蔵と書きたる由。大和本紀、或は風土記抄などに載せたる古跡なりと云。「日本武尊為東征祈祷以兵具埋納岩倉云々。」

この説は日本紀などの正しきものには決して見えぬことなれば用い難けれど、土人久しく伝うることゆえ、ここに出せり。岩倉に収め給うというところはここのことなりとて、文字も今は岩倉と書けり。村内丘陵の小笹原の中に、石もてたたみたる形あり。疑わしきことにぞありける。然るに、年久しくなりぬれば、朽壊せんことを患いて、後世御嶽山に納めしと云。この鎧を守護せしものの子孫なりとて村内の村民に大串、渡辺などを氏とするものあり。又、御嶽山の社伝にもここより移したる由を載せたり。されば、この地より納めしには相違なきことにぞありき。又1説日本武尊御着領のものというはあまりに附会せし説にて、尊のころは甲冑の制も上古の制作にてあらん。かの甲冑を閲するに、上古の製にあらねど、結構に作りたる鎧なり。兜の真向に菊をつけたり。古代貴族の着領なることは論なけれども、武尊の御物というは誣事に近し。大串、渡辺等が主君の鎧ゆえ、ここへ持ち来たりて守護せしならん。かの従者の子孫が語るに、鎧につけて萌葱錦の損じたるものありしと云。按ずるに錦の垂衣の残りて存せしなるべし。

片山迪夫 校訂(1993年(平成5年))『武蔵名勝図会』pp.527-528. 慶友社

さらに、先に取り上げた、昭和初めの『武蔵野歴史地理』でも、『新編武蔵国風土記稿』や『武蔵名勝図会』を参照したのか、同様の記載がある。

南小曽木と岩倉鉱泉

南小曽木は黒沢の下手にある。荒田、中居、古武士(こむし)、岩倉、小布市、厚沢等の各部落に分れる。

(中略)

古武士の北岩倉には岩倉部落の鎮守御嶽山がある。蔵王権現を祀る。此処にまた岩倉の古跡と称するものがある。昔は丘上小笹原の中に石を以つて囲んだ形があり、それに昔日本武尊が東征の際鎧を蔵めて置いた。今三田村御嶽山神社にある紫裾濃の大鎧は即ちそれで、某年此の地より彼山に納めたのだと伝へて居つた。元より真偽を超越したる俚伝である。此処より北1町半ばかり黒沢川の岸に小鉱泉の湧出がある。昔より疝気及び、挫骨創傷に効験があるとて側の1農家にて之を沸かし入浴せしめて居つた。今は隣地富岡地内にも1鉱泉の湧出があり、小旅館も出来た。

高橋源一郎(1972年(昭和47年))『武蔵野歴史地理 第6冊』有峰書店 (1928年(昭和3年)発行の同名書の復刻版)

日本武尊が鎧を納めた伝説を、『武蔵名勝図会』では“疑わしきことにぞありける”と冷静に疑問を呈し、『武蔵野歴史地理』では地元ローカルの伝説だから真偽は追求しなくてもいいじゃないかとばかりの扱いとしている。伝説なのだから、とそれで済ましてもいいのだが、調べるうちに更にややこしくなってきたので、もう少し整理しておく。

青梅市御岳山の武蔵御嶽神社が所蔵する鎧は複数あるが、岩蔵に納めた云々の話に関わるのは、どうやら国指定重要文化財の紫裾濃大鎧(むらさきすそごのおおよろい)のようである(実際は鎌倉期の作らしい。)。日本武尊の鎧については、『新編武蔵国風土記稿』御嶽村に、山の説明をし、武蔵御嶽神社の説明をした上で、宝物の項に説明がある。

山川

御嶽山

この辺の惣名とする処なれど。御嶽山とさして云へるは。本社の立る中央の山なり。猶社の條に出せり。

甲籠山

御嶽山の西の方にあり。即日本武尊の武器を蔵め玉ふ処なりと云伝へり。

間宮士信 他編(1997年(平成9年))『新編武蔵国風土記稿 多摩郡12巻』pp.34-35. 文献出版 なお、カタカナはひらがなに置き換え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

武蔵御嶽神社

武蔵御嶽神社

甲籠山(現在は、御嶽山の「奥の院」という名称で呼ばれることが多いように思う。)

甲籠山(現在は、御嶽山の「奥の院」という名称で呼ばれることが多いように思う。)

神社

御嶽社

中央の山上にあり。(中略)元和8年(注:1622年)に記せし社伝を閲るに。人皇12代

景行天皇40年(注:110年)に。日本武尊東夷征伐のため御下向ありしとき。相模国より渡海せられ。陸奥を平け玉ひ。それより常陸をしつめ。甲斐の国に至り。猶信越の諸国を王化に帰せしめ玉はれと。上州より当国に来り玉ひて。この御嶽山に陣営をすへられ。服するを睦ひ。背けるを誅し玉ひて。東南の国々みな平均せしかは。ふたたひこの陣営にかへり玉ひ。猶西北を志し玉ひて。山路の嶮岨を越。今の奥院高良山武内大臣山の辺をすき玉ひしに。深山の邪神大なる白鹿と化して道路をふさぎける。尊大占を以山鬼なることをしり玉ひ。山蒜をとりて大鹿の面に弾き玉ひしかは。あやまたず眼にあたりて斃れけるとき。山谷鳴動して雲露四方に起り。群臣路に迷ひしとき。忽然として白狼あらはれ。前駆して西北に導きまいらせけり。尊狼に告玉ひて。これより本陣にかへり火災盗難を守護すへしとありければ。獣なからかしこまりし顔色あらはれて。御嶽山に向ひて去りしとなり。これ当山火難盗難退除の守護神たることのよしなり。さて尊は事成きて再ひこの山にかへり玉ひ。御身につけ玉ひし御鎧をとかせられ。永く岩倉に納め玉ふ。これ当国に名を得しことのよしなり。又の玉ひしは此国千歳の後。万代不易の治世あるへしと。これ当山を国の鎮護と仰く基なり。(以下略)

奥院

本社より西の方18丁(注:約2キロメートル)許を隔てて。甲籠山の中腹に特立せる盤岩にあり。是を岩倉と唱へり。(以下略)

宝物

日本武尊御鎧 1領

聖武帝の御宇。天平8年。今の南小曽木村なる岩倉より。掘出して当山に移せりと云。享保年中。神宝

上覧ありしとき。日本武尊の御鎧は。武蔵国号の由て起る処の宝器なれば。ひめをくべしとて上箱を御寄付ありしと伝ふ。

間宮士信 他編(1997年(平成9年))『新編武蔵国風土記稿 多摩郡12巻』pp.38-41、pp.50-51. 文献出版 なお、カタカナはひらがなに置き換え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

日本武尊御鎧の項だけを見ると岩倉古跡から移した鎧ということだが、ぞの前の御嶽社(武蔵御嶽神社)や奥院の項を見ると、鎧が納められたのは甲籠山の岩倉とする方が筋が通るように思う。同一文献内で説明が食い違っている感がある。

もっとも、日本武尊が白鹿を蒜で弾き殺す話は、古事記では東征の帰り道の足柄峠(相模国(神奈川県)と駿河国(静岡県)との境の峠)での話であり、日本書紀では甲斐国・武蔵国・上野国を経た後の信濃国での話である。白い犬が日本武尊を導く話は、日本書紀ではその白鹿の話に続いての話である。

また、古事記には日本武尊が武蔵国を通る話が無く、日本書紀でも甲斐国酒折宮(山梨県甲府市酒折)から“北方の”武蔵・上野をめぐって西の碓日坂(群馬県と長野県との境の碓氷峠)に着いた程度にしか触れられていない。なんだか、甲府市から“東方の”青梅あたりを通過してさらに戻ってきたとは読みにくい。

地元の伝説として思いをはせる分にはいいのだが、置き換えや創作に無理が感じられ、岩蔵の日本武尊伝説も御岳山の日本武尊伝説もどちらもちょっと無理があると感じる。

参考:次田真幸(1980年(昭和55年))『古事記(中)』pp.147、pp.150-151.講談社(講談社学術文庫)

宇治谷孟(1988年(昭和63年))『日本書紀(上)』pp.169-170. 講談社(講談社学術文庫)

上田正昭(1960年(昭和35年))『日本武尊』巻末地図 吉川弘文館(人物叢書)

江戸時代1815年(文化12年)に刊行された斎藤鶴磯による地誌『武蔵野話』の前編附録の秩父郡武甲山の項に、日本武尊の鎧を納めた場所についての記載がある。

秩父嵩は秩父山ともいへり、大和本記に勇者の怒立るがごとしと武尊の美給ひし山は即是なり。いつの比よりか武甲山といひなせしは武蔵第一の山といへる意にて甲の字を書しか、また武尊の武具を埋し説を附会して甲の字を甲冑の意にて用ひしや。按ずるに武甲山は武光山の誤りなり。此山の西南荒川を界し東北産川を限として此中を武光の荘 慶長の比濃州長松の城主武光式部といへる人ありいづれ武光氏の人の荘園なるべしとおもはる といひしよし土人申伝ふ。然れば武光の荘内にある山なるゆゑ武光山なり。甲の字を用ゆるは誤と知べし。風土記抄、大和本記などに、岩蔵に武具を埋しとあり。秩父郡中に岩蔵の地名なし。多摩郡青梅村 今は町といふ の北2里計、山いりに岩蔵といふ地名あり、即武尊の武具を埋給ひし地なり。其武具を中古、穿出して今の御嶽山に納む。御嶽山の神祠も此地より遷せしといふ。其堀出せし跡に復武尊を崇祀てあり。武具を埋しは此地にて秩父嵩にあらざるを知べし。(以下略)斎藤鶴磯(1969年(昭和44年))『武蔵野話』pp.159-162. 有峰書店 (1815年(文化12年)刊行の『武蔵野話』の復刊本)

“秩父岳は秩父山ともいう。大和本記で「勇者が怒り立つようだ。」と日本武尊がほめた山はこれのことである。いつの頃からか武甲山といわれる山は武蔵国で一番の山という意味で「甲」の字を書くのだろうか。また、日本武尊の武具を埋めた説を付けて「甲」の字を甲冑の意味で用いたのか。考えてみると、武甲山は武光山の誤りだろう。この山の西南の荒川と東北の産川を境界としてこの中を武光の荘(慶長の頃、美濃国長松の城主に武光式部という人がいた。武光氏の荘園だと思われる。)と言うと地元の人が言い伝えている。そうならば、武光の荘内にある山だから武光山である。「甲」の字を使うのは間違いだろう。風土記抄、大和本記などに、岩蔵に武具を埋めたと記載されている。秩父郡には岩蔵という地名は無い。多摩郡青梅村(今は青梅町という。)の北8キロメートルほどのところ、山の入り口に岩蔵という地名がある。つまり日本武尊の武具を埋めた地である。その武具をある昔掘り出して今の御嶽山に納めた。御嶽山の社もこの場所から遷座したと言う。その掘り出した跡にまた日本武尊を祀ってある。武具を埋めたのはこの場所で、秩父岳ではない。”といったところだろうか。

日本武尊が武具を納めた場所が武甲山でなく岩蔵とする理由付けがされているが、文中には引っかかるところがある。武光の荘云々は調べきれないのでさておき、武蔵御嶽神社が岩蔵から遷座したとか、武具を掘り出した跡にまた日本武尊を祀ってあるとか、だ。『武蔵野話』は入間郡、多麻郡(=多摩郡)、新座郡、安立郡、埼玉郡、比企郡、高麗郡、秩父郡その他という広い地域を扱っているが、多摩郡については西でも箱根ヶ崎(西多摩郡瑞穂町)までで、青梅以西は扱われていない。引用した文献として大和本紀、風土記抄(これは、「本書を見ず」とされているから、また引きで原本は見ていないようだ。)など数多くが挙げられてはいる。

武甲山

武甲山

武甲山と日本武尊と鎧を納めた岩蔵の解説は相当流布していたものらしく、新編武蔵国風土記稿にも見られる。なお、書名は新編武蔵国風土記稿と新編武蔵風土記とが見られるが、内閣文庫(現在は(独)国立公文書館が所蔵。)の浄書稿本で、外題が「新編武蔵国風土記稿」。内題が「新編武蔵風土記」となっていて、出版者がどちらを書名としたかだけの違いで、どちらも同じ図書のことである。

武甲山

一に秩父ヵ嶽とも云へり。この山は武蔵国第一の高山にて、世に聞へある名嶽なり、秩父はもとより山国にて、萬重の山多きが中にも、最も高く聳へたれば、秩父嶽とよべるも理りなり、(中略)縁起左のごとし、抑武蔵国父母郡国号神社、武甲山蔵王大権現の旧来を尋たてまつるに、俚言の衆説その数多しといへども、国史の外は證とするにたらず、今按ずるに【日本書紀】巻第七に曰、人王12代帝纒向珠樹宮に天下をしろしめす、御代景行天皇42年壬子の歳、儲君日本武皇子夙に勅命を蒙らせられて、東の草の夷を悉偃伏せたまひて、常陸を安房国より、武蔵を相模はた甲斐国に入らせられ、酒折の宮に止りたまひて、軍兵の労を休らひぬること、日数をへて酒折の宮より北転り経て、武蔵を上野の碓氷の阪に登りたまふと云々、その酒折の宮より北を転りふる道は、甲斐国山梨郡より、武蔵国父母の奥雁阪を越して出る所なり、往古は上毛国より、父母の釜伏と云山路を起して、雁阪の道へ通ふこと、今に官庫の絵図にも記しありて、一筋の大道也き、又【大和本記】に、日本武尊此山を美て、其勢ひ勇者の怒立が如しとのたまひ、雁阪より直に此山に登りましまして、東征の御祝祷として、兵具を岩蔵に納埋みたまう故に、武蔵国なり、武具を以指置の議、訓牟佐志とあり、則御着長の甲を岩窟に納めて、関東の鎮護、当山の御神体と奉崇苔の巌に、跡をとどめたまふこと、いまだもろこしの文字なき折からなれば、巌の面に御手鉾を以て、神代の文を鐫付たまひてあり、

蘆田伊人 編集校訂(1996年(平成8年))『新編武蔵風土記稿 第12巻』pp.170-171.雄山閣(大日本地誌体系18) なお、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

横瀬村

武甲山

一名秩父嶽と称す村の南にあり人皇12代景行天皇の皇子日本武尊東夷征伐の際本国海岸より西望して雲霞の中に一山を発見す其形甲に似たるを以て武甲山と名く又皇子凱旋の時兵器を秩父山の巌蔵に蔵むと口碑に伝ふ

埼玉県(1954年(昭和29年))『武蔵國郡村誌第七巻』pp.111 埼玉県立図書館

江戸時代の国学者 塙保己一(はなわ ほきいち 1746−1821)がその叢書『群書類従』(1793−1819刊行)に続いて計画した『続群書類従』では、第979巻 雑部129 日本得名(又国名風土記)に、武蔵国名の発祥についての記載がある。ただし、仏教公伝以前の話なのに妙見菩薩の語がある点から、そのままが神代からの伝承であるとはいえないだろう。

武蔵国とは。当国秩父の嵩は。其鎧武者のいかりたつる体なり。これに依て。此国の人の心たけきなり。日本武の尊東夷を追討のために下り給しとき。かのみねへ詣て御覧して。吾朝の人の心武事。このみ子のゆへなり。依て吾れと凶徒をしたかへる大将軍たりしかれは。御祈祷のためとて所持し給ける。兵具を彼の妙見大菩薩の御嵩にをさめ。うずみをき玉ふなり。彼の武具を岩蔵籠らる。故に号して武蔵といふ。又武具さしをくと仰有けるに云爾歟也。

塙保己一 編纂、太田藤四郎 補(1927年(昭和2年)、1977年(昭和52年)訂正3版第5刷)『続群書類従・第33輯上』pp.598 続群書類従完成会 なお、カタカナはひらがなに置き換え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

武蔵国名の発祥について、原典を最も古くまで遡れた図書は、『国名風土記』(別名「日本得名」)である。これは、1665年(寛文5年)の版本を、1754年(宝暦4年)に書き写したものだそうなので、江戸時代初期の伝承を文字にしたものとなる。原著者は不明である。文面が『続群書類従』とほぼ同一なので、出版時期から見て、『続群書類従』がこの図書を参照したのだろう。

武蔵国とは当国秩父の嵩は其鎧武者のいかりたつる体なりこれに依て此国の人の心たけきなり日本武の尊東夷を追討のために下り給しときかのみ子へ詣て御覧して吾朝の人の心武事このみ子のゆへなり依て吾れと凶徒をしたかへる大将軍たりしかれは御祈祷のためとて所持し給ける兵具を彼の妙嶮大菩薩の御嵩にをさめうすみをき玉ふなり彼の武具を岩蔵籠らる故に号して武蔵といふ又武具さしをくと仰有けるに云爾歟也

日本地名学研究所(2003年(平成15年))『地名研究資料集 第1巻日本』pp.366 クレス出版 なお、カタカナはひらがなに置き換え、一部文字は続群書類従の表記から補完した。

1834年(天保5年)、1836年(天保7年)に刊行された『江戸名勝図会』では、多摩の「七ツ湯」に関する記載は無いが、冒頭で武蔵国の国号について引用で解説している。

武蔵

東海道に属す。(中略)

[古事記]牟邪志に作る。[旧事記]胸刺に作る。[万葉集]に牟射志に作る。同じくむさしと称す。其義は[風土記抄]にいふ、武蔵の国秩父の嵩は、その勢勇者の怒り立てるが如し。日本武尊此山に東夷征伐の祈願をこめ給ひ、その後東夷悉く平治せしかば、その武器を秩父岩倉山に納め給ふ。よりてこの国をむさしと称せしとなり。其後、称徳天皇の神護景雲2年(注:768年)、武蔵の国より白雉を献じけるが、公卿の奏せし言に、■武崇文の祥なりといふ。よりて此国を武蔵の字を以て嘉名となし給ふといふ。[続日本紀][称徳紀]に云く、神護景雲2年6月癸巳云云、武蔵国橘樹郡人飛鳥部吉志五百国、於同国久良郡獲白雉献焉。即下郡卿議之。奏云。雉者斯良臣一心忠貞之応。白色之聖朝重光照臨之符。国号武蔵。既呈■部崇文祥とあるは、もと牟邪志の3字を好字に改め、2字に定め、武蔵と書きて志の文字を略かれしより、此白雉の瑞につきて、武蔵の2字を祝して奏したる詞より今の名になれるとなり。

東照宮様当国に大城をしめ、鴻業の基を開き給ひしより、四海竟に干戈の労を忘れ、万民長に太平の化に浴するは、乃是天意のしからしむる所にして、国の号も自ら昇平の御代に応じたるなるべし。

原田幹 校訂(1967年(昭和42年))『江戸名所圖會・上』pp.1-4.人物往来社 なお、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

天保13年(1842年)頃?発行の山田早苗の紀行文『路辺見聞玉川泝源日記』では、武蔵国号考として、まず『江戸名所図会』次に『武蔵野話』の記載を引用し、その上で以下のように考証している。

早苗云、前条に『大和本記』を引きてみえたれば、書林どもにあつらへけれども、なき由をいへり。『拾芥抄』(有識書・洞院公賢撰・南北朝)の書目録に『古語拾遺 上下』(斎部広成撰・大同2年)とみえ、その次に『大和本記』『上宮記』と載せてみえたれば、ありし書なるべし。

早苗云 青梅に止りける程に、右の岩蔵に至りけるに、右にいへるに同じ。青梅より東北へ2里(注:約8キロメートル)ばかり山路をゆきて、岩蔵村といふあり。その山に蔵王権現を祀りたり。別当蔵王院にことのよしを問ひけるに答へて云。伝へいふ往古武尊所労にて悩ませ給ひければ、ここに、大己貴命、少彦名命、天穂日命を奉祀、御甲冑を埋め給ひけるに、さはやぎ給ひけるとかや。然るに、いつの頃にや、村民疫病をなやむこと多かり。とかく御甲冑の祟りならんといひて、掘出して御岳山に納め奉れりとぞ。扨、蔵王権現を勧請して、金峯山と称せりといへり。御社より2町(注:約200メートル)ばかり登りて、頂上は木どもなき芝山にて、四方の眺望絶景なり。麓に別当住居せり。その前の畑の傍に、桧の大木1株あり。その下に湧泉あり。湿、皮癬などに浴して験ありといへり。但し、ぬるし。

稲葉松三郎・滝沢博 校訂(1970年(昭和45年)『玉川泝源日記』pp.210-221慶友社 なお、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

それに続けて、(江戸名勝図会を反証するように)続日本紀の神護景雲2年(768年)の項には国号を武蔵の2文字に改めるという記載は見当たらず、それ以前の和銅6年(713年)に「諸国郡郷ノ名ハ好字ヲ著ケヨ」という詔命があるので、その際に武蔵の2文字に改められたのだろう、白雉の祥瑞で武蔵と改められたのでは無い、としている。また、養老4年(720年)勅撰の日本書紀には既に武蔵の2文字に改まっていることを指摘している(『玉川泝源日記pp.212-213.)。これは、伝承全てを丸呑みにしない、よく考証された指摘だと思う。

なお、『大和本記』はかつて実在した文献だろうけど探しても見つけられなかったことにも言及しているようだ。『大和本記』については後述する。

上に挙げた『玉川泝源日記』の文中にいう、“村人が疫病に悩むことが多くて、鎧の祟りだとして掘り出して御岳山に納めた。”というのは、地元別当に聞いた話ということだが、他文献に共通性がなく、そういうことがあったのか何ともいえない。

『小曽木近代誌』に以下の記載があり、原典であろう『吉野家文書』(東京都古文書集)も当たってみたが、総文量が多く、当該記載がどこにあるのか見つけきれなかった。

“吉野家文書”をみると、日本武尊が鎧を納めた場所は南小曽木村の岩蔵であって、往時武州御嶽山の蔵王院に鍵をあずけておき、岩蔵の蔵王院が必要あるときは御嶽山に行って開扉したが、いつの頃か争いが起こりそのままになってしまったということである。

小曽木近代誌執筆委員会(1974年(昭和49年))『小曽木近代誌 − 青梅市立第七小学校創立100周年記念誌』pp.16. 青梅市立第七小学校百周年記念事業実行委員会

『武蔵野話』は後代まで参照されたようで、『三多摩大観』には同様の記載が、「西多摩郡村誌」では引用がされている。

【岩蔵の湯】=(西郡小曽木村)

本村の岩蔵鉱泉は古名を禊の湯とも云われた。その名の起源をたずねると、往古日本武命が東国を平定し凱旋の際、武器を岩の間に納め禊し給い、大己貴命、少彦名命を山中に奉納して凱旋を奉告したと伝えられ、それによつて禊の湯の名が起つたと云う 岩蔵の地名及び御嶽神社のことは風土記抄大和本記に載っており、日本武尊が埋めたという武具は中古時代に掘り出されて御嶽山頂にある御嶽神社に納め、その掘り出した跡に本村の御嶽神社を創つたという。この湯は冷症に効力がある。

三多摩大観編纂会 編(1954年(昭和29年))『三多摩大観』pp.232.北農新聞社

鶴磯か『武蔵野話』、橘樹園早苗か『玉川泝源日記』等にも往昔、日本武尊東征凱旋の日、甲冑を埋め給ひし所なるべしと云。また土人の説も之に同しと雖とも未たその確然たる証徴を得ず。

青梅市文化財保護委員会 編集(1977年(昭和52年))『青梅市史史料集第22号 皇国地誌・西多摩郡村誌(3)』pp.504.青梅市教育委員会

ここで、また引っかかったのは、『武蔵野話』と『三多摩大観』とで引用されている、『風土記抄』と『大和本記』(または大和本紀)である。

まず、『風土記抄』だが、奈良時代に編纂された地誌である『風土記』は、武蔵国については、現在は逸文も伝わっていないようで、かつてあったのかどうかが分からなかった。1834年(天保5年)に刊行された『江戸名勝図会』の文中に『武蔵国風土記』を引用しているが、これは奈良時代編纂の風土記ではなく、文化文政期(1804〜1829年)編纂の『新編武蔵国風土記稿』のことだろうか。和田英松(1936年(昭和11年))『本朝書籍目録考證』明治書院によれば、(江戸後期の国学者である)吉田令世による『風土記抄』という文献があったそうだが、これは見つけられなかった。しかし、『本朝書籍目録考證』では、こうした風土記を纂集したものが8種あり(吉田令世の『風土記抄』もそのうちの一つである。)、引載したものは41国分ある、という。その中には武蔵国は含まれていないので、吉田令世の『風土記抄』は調べるまでもないだろう(『本朝書籍目録考證』pp.341-343.)。他には、歴史学者肥後和男による『風土記抄』も調べたが、これは現存する5風土記(常陸、出雲、播磨、肥前、豊後)について解説したもので、武蔵国について述べられたものではなかった(肥後和男(1942年(昭和17年))『風土記抄』弘文堂書房)。『武蔵野話』の著者斎藤鶴磯も、『風土記抄』そのものは見ていないようである。よって、日本武尊の武具と岩蔵について『風土記抄』を典拠とした解説は、本当に裏付けがあって書いたのか、怪しく感じる。

『大和本記』(文献によっては『大和本紀』。)については、『本朝書籍目録考證』に考証がある。

大和本記 2巻 記神代古事、上宮太子御撰

今伝わらねど、釈日本紀、袖中抄、古事記裏書、吉田日次記等に依れば、神代の事どもを記したるものの如し。即ち釈日本紀の秘訓神代に、浮漂の義をば、古事記、上宮記と同じく、「くらげなすたたよへり」とよめると由見え、吉田日次、記応永9年(注:1402年)7月2日の條には、天照大神天壌無窮の神勅の中、この書に、子々孫々千々万々の文あるよしを記せり。なほこの書の文は、

釈日本紀述義3神代上に、大倭本記、1書曰、天皇之始天降来之時、共副護斎鏡3面子鈴1合也、註曰、1鏡者、天照大神之御霊名天懸神也、1鏡者、天照大神之御霊名国懸大神、今紀伊国名草宮崇敬解奈大神也、1鏡及子鈴者、天皇御食津神朝夕御食夜護日護斎奉大神、今巻向穴師社宮所坐祭大神也、

と見えたり。これによれば、この書は、日本紀の如く、本文の外に、1書を掲げ付したるものありしが如し。また

古事記裏書に、大倭本記云、夫黄泉平坂者、無常之処也、彼不別有処、唯臨死気絶巳之條是謂欺、

とあるは、旧事紀の陰陽本記と同文にして、日本紀の1書の註と大同小異なり。この外、左大史小槻季継記安貞2年(注:1228年)大刀契紛失事の條に、「大倭本記同有御要、雖被問人々、不持云々、」とあれば、その頃伝本の少かりしを知るべし。

この書を、上宮太子の御撰としたれど、他にはその徽なく、且つ逸文のみにては、考ふべきよしもなけれど、蓋し後人の仮託して、作りしものならんか。但し釈日本紀に引きたる日本紀の私記にのせたるに依れば、平安朝中期以前になりしものなる事は明なり。(以下略)

和田英松(1936年(昭和11年))『本朝書籍目録考證』pp.8. 明治書院 なお、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

これによると、『大和本記』は、昭和初期には既に残っていなかったらしい。神代のことが書かれているらしいが、聖徳太子が撰述したかに見えるよう、後世の人が作成した文献と見られている。しかし、そう新しいものではなく、平安中期以前に作成されたことは明らか、とのことである。ただし、1228年頃には伝わっている本は既に少なかったようである。

そうすると、『武蔵野話』が刊行された江戸時代後期には、平安中期以前に作成された『大和本記』の実物を眼にできた人はどれくらいいただろうか。平安中期以前に作成された『大和本記』の実物に武蔵国号の発祥や日本武尊の武具と岩蔵の記載があったのか、今では確かめることはできず、本当に記載があったのか怪しく感じる。ただし、『続群書類従』や『国名風土記』に記載があることから、江戸時代初期には、武蔵国号の発祥や、日本武尊の武具と(秩父の)岩蔵についての伝承は、ある程度知られていたものと思う。

どうも、日本武尊の武具と岩蔵鉱泉の岩蔵との関係は、直接関連づける根拠は見つからない。秩父に岩蔵という地名が無いからといって、青梅の岩蔵のことだとする説明は、距離的にずいぶん離れているので、唐突すぎて苦しい。埼玉県側の文献(『新編武蔵国風土記稿』の武甲山の解説や『武蔵国郡村誌』。)では、地名があるか無いかは気にしておらず、武甲山についての説明なんだから武甲山の岩場のこと以外であるはずがない、といった雰囲気である。

日本武尊の武具と岩蔵鉱泉の岩蔵との関係は、『武蔵野歴史地理』がいうように、“真偽を超えた俚伝”に留めておくのが妥当なところだろう。