『青梅を歩く本』では、日本武尊が鎧を納めた場所として、「岩蔵の大岩」を紹介している。

岩蔵の大岩

大岩は御嶽神社から6〜7分進んだところにある。屏風のような高さ3〜6メートルの岩です。

柱状になっているところは、立岩・宮岩など7つの名前がつけられており、道路に面するところは小さな凹地となっています。伝説によると、この凹地は日本武尊が武具を納めて身の安全を祈願したところといわれ、「岩蔵」の地名の語源とされています。

青梅市教育委員会(1994年(平成6年))『青梅を歩く本』pp.169.

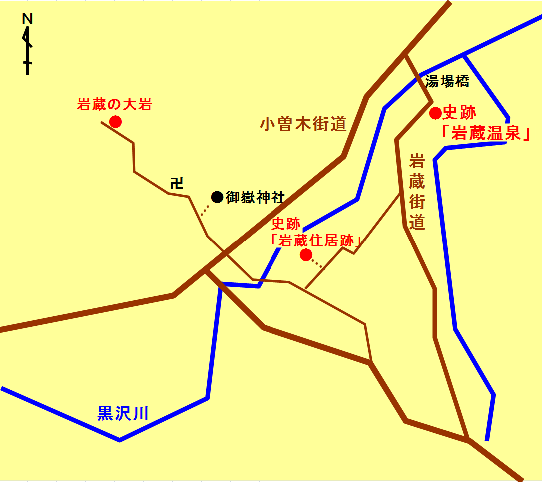

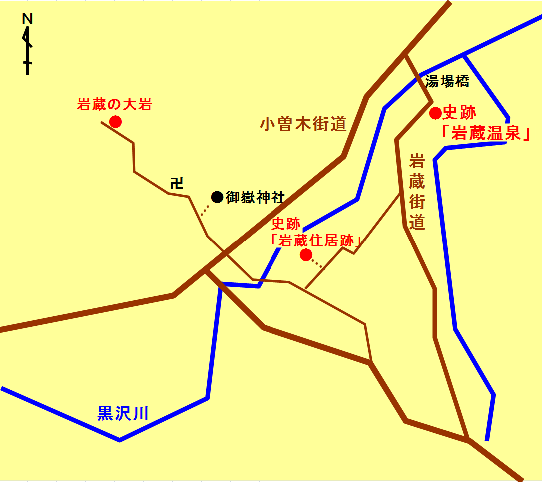

また話がややこしくなった。「岩蔵の大岩」については、『新編武蔵国風土記稿』、『武蔵名勝図会』、『西多摩郡名勝誌』、『武蔵野歴史地理』、「西多摩郡村誌」といった主要典籍には載っていない。ただ、「西多摩郡村誌」の御嶽神社にいくらか近い記載がある。ここでいう御嶽神社とは、先の青梅市御岳山(旧三田村御嶽村)の武蔵御嶽神社のことではなく、ここ小曽木に鎮座する御嶽神社(岩蔵御嶽神社)のことである。

御嶽神社

村社。(中略)天菩比命、大穴牟遅命、少名毘古那命3柱を祭り、鎮座起源は景行天皇40年、日本武尊東征凱旋の時なりと云へり。元御嶽大権現と称す。維新の際社号改替す。また合殿に広国押武金日尊を祭る。御嶽蔵王大権現と称し、寛平年中の勧請にて、古昔は奥津宮と称し社地の後背の山上に鎮座なりしか、安永年間(注:1772年〜1780年)、山火のために社殿焼失す。同5丙申8月、本社へ合殿とす。抑、本社は最古社にして傍の地名を岩倉と称し、古昔1村落なりしと云へり。鶴磯か『武蔵野話』、橘樹園早苗か『玉川泝源日記』等にも往昔、日本武尊東征凱旋の日、甲冑を埋め給ひし所なるべしと云。また土人の説も之に同しと雖とも未たその確然たる証徴を得ず。(以下略)

青梅市文化財保護委員会 編集(1977年(昭和52年))『青梅市史史料集第22号 皇国地誌・西多摩郡村誌(3)』pp.503-504. 青梅市教育委員会

『新編武蔵国風土記稿』で南小曽木村の蔵王権現社とされているのは、この岩蔵御嶽神社のことだろう。文字を整理すると、本殿の祭神は、天穂日命(あめのほひのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)で、合祀されている祭神は広国押武金日命(ひろくにおしたけかなひのみこと)ということになる。『青梅市史』では、相殿(注:合殿に同じ。)は御嶽蔵王権現としている。広国押武金日命は、第27代安閑天皇(在位:531年〜535年)のことで、後世、蔵王権現の化身と見なされている。大己貴命と少彦名命とは、どちらも温泉の神様でもあるので、岩蔵温泉の「湯の権現」の祭神なのかもしれない。武蔵御嶽神社は、主祭神が櫛真智命(くしまちのみこと)、大己貴命、少彦名命、日本武尊、広国押武金日命であり、中世から明治7年の改号までは御嶽蔵王権現と称されていたそうである。こうして見ると、岩蔵と御岳山とに共通点が無いわけでもない。

参考:青梅市史編さん委員会(1995年(平成7年))『青梅市史 下巻』pp.773、pp.787 東京都青梅市

地元の人に話を聞いて神社前の道を進むと、やがて道の右側(山側)に、切り立った岩が見えてくる。これが「岩蔵の大岩」だ。すぐそばに、(独)産業技術総合研究所が立川断層の挙動を監視しているという看板と観測機器が設置してある。どうやら、「岩蔵の大岩」とは立川断層帯の断層面が地上に現れているものらしい。そういえば、立川断層は岩蔵街道とほぼ同じラインで存在するんだった。

岩の真ん中に凹みがあり、注連縄と御幣と、なぜか大きめの草鞋が吊してある。

この凹みに日本武尊の鎧が納められていたというのだろうか。しかし、この凹みの奥行きは浅く、とても鎧を置いておけそうにはない。それに、『新編武蔵国風土記稿』にいう、“南一丁(注:約100メートル)許を隔て”という位置関係もずいぶん合わないし、“丘上にて小笹原の中にあり。”という地形も合わないし、“岩を以てたたみあげ倉庫となせり”と切り立った岩場の中央というのも合わない。まだ「岩蔵住居跡」の方が『新編武蔵国風土記稿』の表現に近いと思う。「岩蔵の大岩」には名称の案内板・解説板も無いから、岩蔵鉱泉とは違って、日本武尊伝説でアピールする意向も無さそうである。

後で調べてみたら、草鞋が吊してあるのは、「フセギ」という地元の悪病除けの行事によるものらしい。7月に、穴の開いた草鞋を作って、魔除けのお札と一緒に竹か雑木に結びつけ、集落の境6か所に立てるもののようだ。

参考:石川博司(2000年(平成12年))『青梅市の祭事記』pp.65-66. ともしび会

他地域だが、清瀬市でも「坂迎え」「ふせぎ」という行事があり、『清瀬市下宿の「ふせぎ」行事』として、平成元年に東京都の無形民俗文化財(風俗慣習)に指定されている。5月1日に、ワラで大蛇や小さい蛇を作り、大蛇を旧集落境の三叉路の木の上に、小さい蛇を旧村境に取り付けて、疫病や悪魔の村内への侵入阻止を祈願する行事であるという。規模や子細は異なるが、趣旨に類似性が見られる。

参考:東京都教育庁生涯学習部文化課(1992年(平成4年))『東京都の文化財(三)』pp.25、清瀬市史編纂委員会 編(1973年(昭和48年))『清瀬市史』pp.614-618.清瀬市

なお、岩蔵の大岩の奥に、大岩の上の方に上る道があり、ここにも注連縄が張ってあった。この先に何があるのかは確認しなかったが、もしかして、岩蔵御嶽神社に合祀された奥津宮というのは、この上にあったのだろうか。

追記:この岩蔵のフセギは、同じく青梅市内の谷野のフセギと合わせて、平成31年3月15日東京都教育委員会告示第8号で「青梅のフセギのワラジ」として、東京都指定無形民俗文化財(風俗慣習)に指定された。