(檜原村数馬)

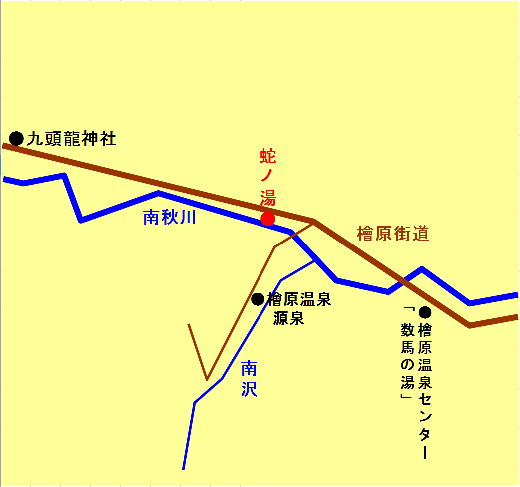

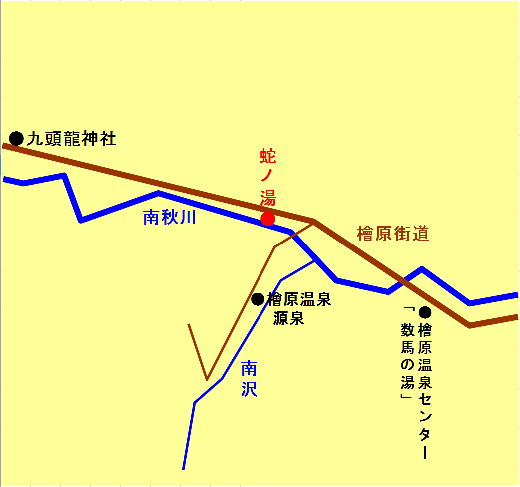

檜原村の温泉と言えば、立ち寄り湯である「数馬の湯」が知られているが、それとは別に「蛇ノ湯」はある。

この温泉については、江戸時代の『新編武蔵国風土記稿』と『武蔵名勝図会』とに、どちらも同じような記載がある。

温泉

小名数馬の内にて。南秋川の辺にあり。9尺四方の湯壺にして。巌石の間より涌出せり。その側に。4間 2間の湯室を作れり。小河内村の温泉にことならされと。ここは人家を遠く隔たれは来るものいと少しといへり。

間宮士信 他編(1997年(平成9年))『新編武蔵国風土記稿 多摩郡10巻』pp.112. 文献出版 なお、カタカナをひらがなに置き換え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

温泉

数馬組の内小名数馬に鎮守する九頭竜権現、その社地山の麓より湧き出す。冷湯なり。湯壺は9尺四方程の岩間にあり。この傍に四間に2間の浴室あれども、人家離れの山中ゆえ、浴するもの少し。この湯を汲み来たりて、居風炉に温めて入湯す。主治は小河内の湯と同じく頭痛、金瘡、折傷を治すること妙なり。

片山迪夫 校訂(1993年(平成5年))『武蔵名勝図会』pp.495-496. 慶友社

大正時代の公的出版物である『東京府西多摩郡第1回郡勢1斑」では、「数馬ノ湯 檜原村数馬 冷鉱泉 創傷疥癬」とだけ、言葉少なく記載されている。訪れる人が少なくてよほどローカルな存在だったのか、同じく大正時代の公的出版物である『西多摩郡名勝誌』では扱われていない。昭和初めの『武蔵野歴史地理』では、『武蔵名勝図会』を引用して、『奥多摩』では『新編武蔵国風土記稿』を引用して、それぞれ少しが触れられている程度である。

さらに、地元の出版物である『桧原村史研究』では、湯場の沢は取り上げられているのに、「蛇ノ湯」は取り上げられていない。『檜原の民話』には、倉掛や湯久保に湯が出ていたという話が紹介されているが、蛇ノ湯については見つけられなかった。また、『檜原村史』では、古甲州道が“時坂から浅間尾根を通り、数馬、鞘口峠を経て河内、丹波へ抜け”ることは記載しているが、数馬に温泉があることの記載は無い。

「西多摩郡村誌」では、檜原村においては温泉云々は全く触れられていない。ただし、同じく明治時代の皇国地誌の調査による『大日本國誌』では、小坂志鉱泉とともに「数馬鉱泉」として取り上げられている。

もしかして、地元でも極めてローカルな存在だったんだろうか。

数馬鉱泉

西多摩郡檜原村字数馬南秋川の南岸にあり。巌石間より湧出す。石を畳て之を浴す。方9尺許泉量1時間率ね2石4斗を得へし。泉質未た分析せす。清澄にして鶏卵臭を帯ふ。汲取して之に温浴す。頭痛金瘡打撲等に効ありと云。

1988年(昭和63年)『大日本國誌 武蔵国 第3巻』pp.275.ゆまに書房 (皇国地誌の残稿を刊行した図書) なお、カタカナはひらがなに置き換え、句点を加え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

参考:

東京府西多摩郡役所(1993年(平成5年))『東京府西多摩郡誌(原題 東京府西多摩郡第1回郡勢1斑)』pp.13.千秋社 (1916年(大正5年)発行本の復刻版)

高橋源一郎(1972年(昭和47年))『武蔵野歴史地理 第6冊』pp.172.有峰書店

宮内敏雄(1992年(平成4年))『復刻版 奥多摩』pp.177 百水社

桧原村史編集委員会(1974年(昭和49年))『桧原村史研究 第1巻』pp.70-71.桧原村教育委員会

桧原村史編さん委員会(1981年(昭和56年))『桧原村史』pp.505. 東京都西多摩郡桧原村

高津美保子 編著(1987年(昭和62年))『語りによる日本の民話6 檜原の民話』pp.178、pp.190. 国土社

名称は、「日の出町の歴史」では「数馬ノ湯」、「七ツ湯に関する覚え書」では「蛇ノ湯」とされている。

『檜原村紀聞』では、“数馬の湯、蛇の湯などという。”とし、“昔傷ついた大蛇が河原の湯で傷をいやしていた”という伝説や、“湯口にスキ間もないほどのヤマカガシが群がっているのを見た”という古老の話を紹介している。また、源泉は1キロメートルほど上の三頭山麓で、湯元からポンプで引き加熱利用している、としている。

参考:宮田正作(1975年(昭和50年))「日の出町の歴史」『多摩の歴史 6 青梅市/奥多摩町/檜原村/五日市町/日の出町』pp.399. 明文社

瓜生卓造(1977年(昭和52年))『檜原村紀聞 −その風土と人間− 』pp.203-204. 東京書籍