(あきる野市網代)

少なくなったりまた出たり、ということを繰り返している温泉のようである。まず、江戸時代の『新編武蔵国風土記稿』では温泉に関係ある神社についての記載があるのみであり、同じく『武蔵名勝図会』では温泉跡としての記載があるので、この当時は既に温泉は涸れていたようである。。

湯場権現社

小祠。村の南山間にあり。50年前にては此地に温泉ありしよし。今は湯つほのみを残せり。

間宮士信 他編(1996年(平成8年))『新編武蔵国風土記稿 多摩郡8巻』pp.323-324.文献出版 なお、カタカナをひらがなに置き換えた。

温泉跡

同村内、南寄りの谷合いに四方を切石にて畳みて、広さ4、5尺四方。7、80年前までは温泉出でて浴せしかど、今は液脈涸れたり。傍に湯場権現の小祠あり。

片山迪夫 校訂(1993年(平成5年))『武蔵名勝図会』pp.437.慶友社

しかし、明治時代の「西多摩郡村誌」には、また温泉が出るようになった旨の記載がある。上野公園での博覧会に出品しているように、営業に力を入れていたようである。

王ノ湯

所在 村の西の方字湯場澤69番の乙号村民網代五兵衛所有地渓水の北辺岩隙より湧出す。

発見年月 未詳、中頃液脈涸渇せしが、天保年間(注:1830~1843年)再び湧出す。

浴槽 10槽1箇縦5尺横2尺。

浴客 3600名但明治18年概数。

旅舎 1戸営業者村民田中春吉

鉱泉敷地2歩湯壺円形径り磊石にて之を畳む温泉と称すと雖、その実冷泉なり。浴槽に汲湛え、火力を籍り以て入浴す。明治10年丁丑6月東京上野公園内国博覧会に出品し、同12年己卯○月神奈川県に於て試験分析すと雖未た証書下付あらず。

青梅市文化財保護委員会 編集(1984年(昭和59年))『青梅市史史料集第32号 皇国地誌・西多摩郡村誌(6)』pp.57.青梅市教育委員会 なお、カタカナはひらがなに置き換え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

同じく皇国地誌の調査による『大日本國誌』では、似ているようでいてまた違った記載となっている。

網代鉱泉

西多摩郡網代村字湯場沢にあり。玉之湯と称す。渓水の北岸巌隙より湧出す。湯池方4尺許。3面石を甃して之を浴ふ。僅に硫黄気を帯ふ。疝気痔疾金創等に効あり。古へ温泉なりしが泉脈久しく絶えて近時復た冷泉を湧出すと云。

1988年(昭和63年)『大日本國誌 武蔵国 第3巻』pp.274.ゆまに書房 (皇国地誌の残稿を刊行した図書) なお、カタカナはひらがなに置き換え、句点を加え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

大正時代の『東京府西多摩郡第1回郡勢1斑』や『西多摩郡名勝誌』でも、効能書きが挙げられている。昭和初めの『武蔵野歴史地理』の記載は、これら江戸~大正の文献を参照して書かれたような内容である。『西多摩郡名勝誌』には、当時の「網代玉の湯井」と題して、道そばの地面にうがった穴に、周囲を野面石で囲んだ、湯壺のモノクロ写真が掲載されている。これは、ここに直接入浴するのでは無く、湧き出した湯を運べるようにした源泉の写真なのだろう。

網代玉の湯

増戸村に在り、網代弁天山の南麓渓間極めて雅閑幽静の地たり、今より170~80年前、徳川氏中期の頃発見せらるる鉱泉にして。近年まで村人田中重道の経営に属せしが、故ありて今休業浴舎を閉つと雖も之を自家に持運びて痾を養うもの少からず。

主治効能は、貧血症、萎黄症、婦人病等にして、輓近五日市鉄道開通を機として、之れが再興経営の企図ありと聞けり。附近の山中に往昔伊奈石臼工の住せし跡あり。また御前石の旧趾も左方の峯に在り。

東京府西多摩郡役所(1923年(大正12年))『西多摩郡名勝誌』 なお、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

「西多摩郡村誌」では温泉の湧出地点が“渓水の北辺岩隙”と水辺のようにされていたが、昭和中期の『東京風土図』では“弁天山の中腹”と水辺なのか山内なのかはっきり示されていない。

山を南に下ると、弁天山の中腹からわき出す網代温泉となる。アルカリ性イオウイオウ泉で、婦人病、胃腸病にききめがあるといわれ、江戸中期に発見されたものである。現在は農家風の旅館がある。

産経新聞社会部 編(1962年(昭和37年))『東京風土図(Ⅳ)』pp.232社会思想研究会出版部(現代教養文庫334)

明治時代から昭和時代の地形図に網代の谷間に温泉マークがあり、大正時代の写真まであることから、この「玉の湯」(網代温泉)は、それなりに知られた温泉地だったのだろう。しかし、網代温泉の名称は、1990年(平成2年)のタウンページには「温泉供給」の項に掲載があるものの、現在は記載がなくなっている。

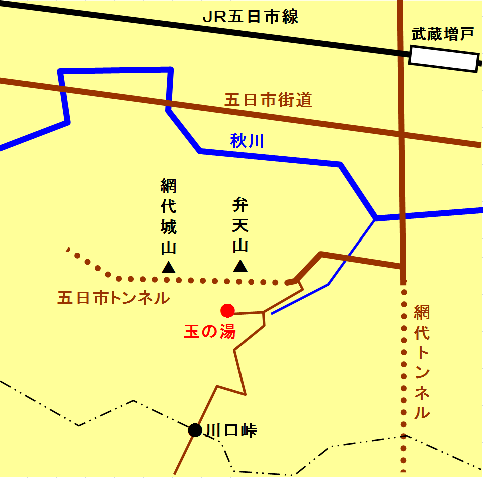

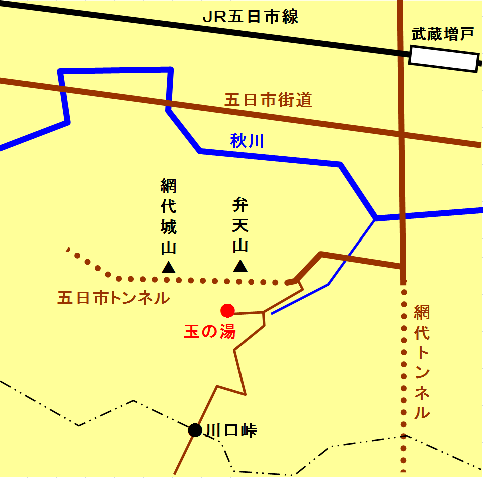

地形図等をたよりに現地に向かうと、川口峠に向かう古くからの道から、谷間に分け入る道がある。

道を進むと、右手に家屋が見えてくる。ここが網代温泉だったところかと推し量ってみたが、看板も出ていない以上は一般の民家なので、敷地に入ったり写真を撮ったりすることはしなかった。道をさらに進むと、道は車が通れる幅ではなくなり歩道になる。沢に石積みと、単管パイプで支えた水ホースとがあった。上水用の取水ホースなのか、温泉水の取水ホースなのかは分からない。なお、この歩道は、更に進むと網代城山と弁天山との鞍部に出るようである。

結局、源泉の場所や、今も温泉が出ているのかは分からなかった。また、『武蔵国風土記稿』や『武蔵名勝図会』にいう湯場権現の祠が現存するのかどうかも分からなかった。