(青梅市長淵一丁目)

初出は、明治時代の地誌調査資料「西多摩郡村誌」である。下長淵村誌の川の項に温泉の簡単な記載がある。

温泉

本標より辰巳の方、字湯本乙985番、萱野5畝5歩、村民下田亀太郎所有地にあり。

湯壺

方5尺、磊石を以畳たり。

青梅市文化財保護委員会 編集(1975年(昭和50年))『青梅市史史料集第20号 皇国地誌・西多摩郡村誌(1)』pp.138.青梅市教育委員会

また、同じ調査を元にしている『大日本國誌』では、『下長淵鉱泉』と名称して短い記載がある。

下長淵鉱泉

西多摩郡下長淵村字湯本の山麓より湧出す。石を畳て之を浴す。方5尺許汲取して温浴す。冷泉にして泉質未た分析せす。疝積溜飲疥癬打撲傷創に効ありと云。

1988年(昭和63年)『大日本國誌 武蔵国 第3巻』pp.277.ゆまに書房 (皇国地誌の残稿を刊行した図書) なお、カタカナはひらがなに置き換え、句点を加え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

大正時代の『東京府西多摩郡第1回郡勢1斑』で、泉名『出湯』として名称が出てくる。他の温泉と違って、地元ローカルで呼ばれていた名称のように感じる。冷鉄泉で、数値こそ無いが成分分析もされ、適応症も挙げられている。広くかは分からないが、地元ローカルに限らず、ある程度は知られていたものと思う。

参考:東京府西多摩郡役所(1993年(平成5年))『東京府西多摩郡誌(原題 東京府西多摩郡第1回郡勢1斑)』pp.14.千秋社 (1916年(大正5年)発行本の復刻版)

また、昭和初めの『武蔵野歴史地理』でも名称が出てくる。

又長淵には元鉱泉の湧出があった。里人是を出湯と呼んだ。石灰塩、炭酸曹達、格魯児質、硅酸曹達の少量と硫酸曹達の極微量を含有し、創傷に特効ありと称せられた。平井鹿の湯と同じく、鹿の傷ついたのが来り浴して其傷を回復して行つたと伝へる。昔は之を沸して浴客の沐浴に供する者もあつたが、今は叢間に遺棄せられてある。

高橋源一郎(1972年(昭和47年))『武蔵野歴史地理 第6冊』pp.252.有峰書店 (1928年(昭和3年)発行の同名書の復刻版)

「七ツ湯に関する覚え書」によると、湯は関東大震災頃まで出ていたらしい。アルカリ性単純硫黄泉で、普通の湧き水よりも1度ほど温度が高く、白濁でヌメリがあり、土地の人はこれを「ヌメッコイ」と表現していたという。なんだか、丹波山温泉「のめこい湯」を思い起こさせる。

参考:霧生岳(1986年(昭和61年))「多摩の「七ツ湯」に関する覚え書 〜その歴史と現在の姿〜」『多摩のあゆみ』 第44号 pp.21. 多摩中央信用金庫

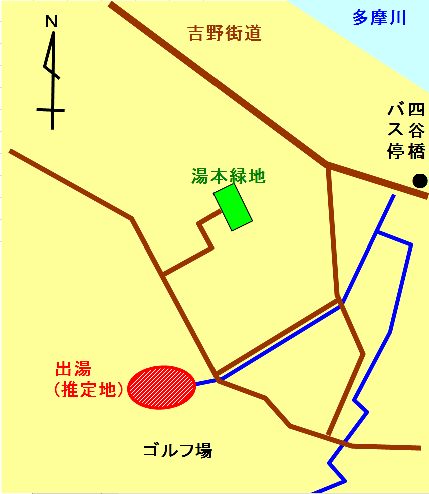

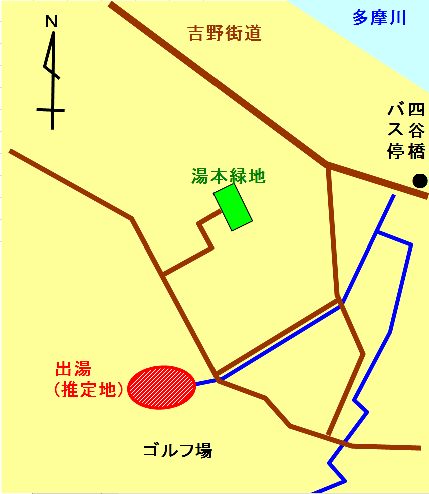

水路から沢の源頭まで行ければと思ったが、私有地を通らざるを得なさそうなので、諦めて前面道路から眺めるだけにした。水路内には硫黄の沈着は見られず、硫黄臭もしなかった。水自体、あまり流れていない。案内看板も無いので、これでは、かつてこの奥から温泉が出ていたということに気づく人は、そうはいないだろう。

ここから少し離れたところに、「湯本緑地」という新しい小緑地がある。かつて湯本という字名があったことをしめす名残りだろう。宅地造成をした際に斜面を生かして確保した緑地のようだが、残念ながら温泉の雰囲気も解説もなかった。