(日の出町平井)

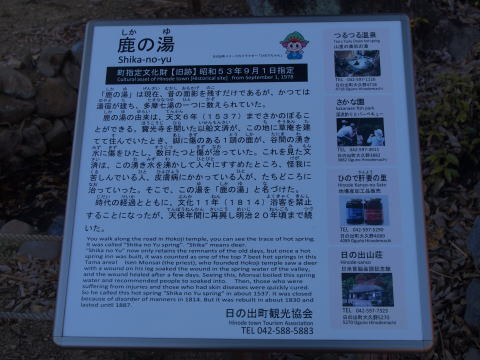

多摩の「七ツ湯」として最も知られているのは、この「鹿ノ湯」だろう。自ら「七ツ湯」という呼称を使っているのがここだけのようなので、当然かもしれない。文献への登場は、地元文献が多いにしても、トップの「鶴ノ湯」に次ぎ、「岩蔵鉱泉」と同程度だろう。しかし、後述するが、今も温泉が営業できるだけの湯量を確保できている「鶴ノ湯」「岩蔵鉱泉」と違い、もう湯は出ていそうにないのが対照的である。それでも、開湯の伝説が郷土の昔話として最も濃く残っているのは、この「鹿ノ湯」だと思う。

そばの宝光寺が開山したのは、天文年間(1532〜1555年)である。この宝光寺を開いた文済というお坊さんが、天文6年(1537年)の秋、庵の前を、1匹の鹿が行き来しているのに気づいた。脚に痛々しいケガをしていたが、毎日北の谷の湧き水に脚を浸しているうちに治っていった。文済さんは、「これは人々を救うために出ている水じゃなかろうか。」と思い、刀傷を負った人に試すと治り、様々な病気の人に浸からせるとことごとく治った。それで、文済さんは、薬師如来を拝み、守り神として「鹿湯権現」を祀った。しかし、山からこの薬湯を汲んでくるのは大変なので、文済さんが祈ると、麓に新しく湯が湧き出した。

また、天正18年(1590年)、戦で手傷を負った長井平左衛門が、この薬湯で治したともいう。

(間宮士信 他編(1996年(平成8年))『新編武蔵国風土記稿 多摩郡9巻』pp.16-18 文献出版 を意訳)

これが「鹿ノ湯」の『新編武蔵国風土記稿』にみえる開湯伝説である。『新編武蔵国風土記稿』は、さらにその後の逸話も紹介している。

そうして「鹿ノ湯」の名は世に広まり、入浴しに来る人が多くなった。寛文貞享年間(1661〜1687年)にはますます知られるようになり、湯を樽に入れて江戸に送るまでになった。その量は、年に数100駄(注:1駄は2樽。)にもなった。その後、何か理由があって衰退したが、享和年間(1801〜1803年)に村の森田芳随という人が宝光寺の住職と力を合わせて再興し、繁盛するようになった。その後、温泉に入るにかこつけて良からぬ者たちが環境を害するようになったので、文化11年(1814年)には入浴客が来ることが厳禁され、入浴の建物も廃止になった。(『新編武蔵国風土記稿 多摩郡9巻』pp.18-19.を意訳)

しかし、天保年間(1830〜1843年)にはまた再興され、浴室や旅館なども営まれ、入浴客の利便をはかるようになったようである。(参考:佐藤太平(1977年(昭和52年))『<復刻>大東京の史蹟と名所』pp.381.博友社 (1930年(昭和5年)発行『大東京の史蹟と名所』の復刻版))

また、昭和初めには、そこには水車小屋があり、湯の湧出口自体はそのまま残っていたらしい。(参考:高橋源一郎(1972年(昭和47年))『武蔵野歴史地理 第6冊』pp.53.有峰書店 (1928年(昭和3年)発行の同名書の復刻版)

なお、明治時代の皇国地誌の調査内容を刊行した『大日本國誌』では、文中に「鹿ノ湯」の名称も記してはいるが、「平井鉱泉」と題している。(参考:1988年(昭和63年)『大日本國誌 武蔵国 第3巻』pp.270.ゆまに書房(皇国地誌の残稿を刊行した図書) 。

上の開湯伝説によると、

1 天文6年に、鹿がケガを治している様子から、文済さんが見つけた元の湧き水

2 1の次に、文済さんが祈ると湧き出した、麓の湯

の2箇所があることになる。

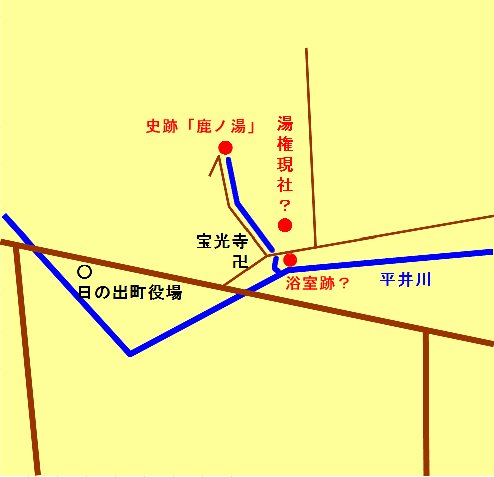

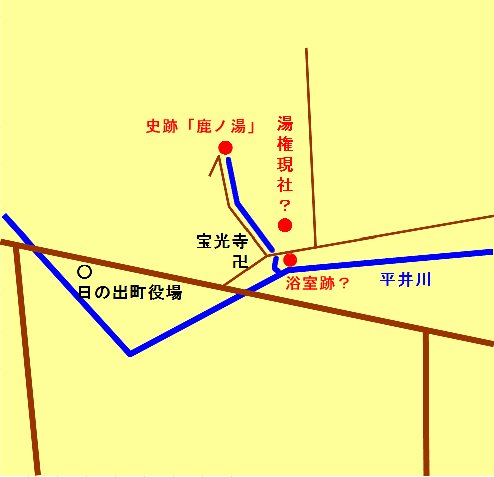

話の流れからすると、入浴の建物があったり、人が大勢入浴しに来たり、江戸に送るために湯を樽詰めしたりしたのは、2の麓の方ということになる。『武蔵名勝図会』で「浴室」等が書かれているのもこちらのことだろう。(参考:片山迪夫 校訂(1993年(平成5年))『武蔵名勝図会』pp.442-443.慶友社)

案内表示があって誘導されているのは、1の元の湧き水の方のようである。宝光寺の全面道路から塩沢秋川霊園への入り口に、案内表示がある。

案内表示に従って進むと、車道の曲がりの右下の沢に「鹿ノ湯」はあった。草刈りはされているようだが、ここには案内表示が無いので、気づかず行き過ぎてしまいそうだ。

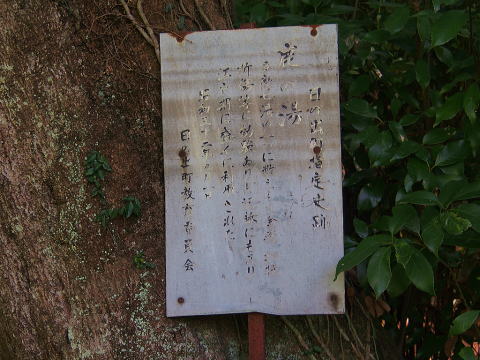

沢そばのシラカシの根元に凹みがあり、周囲は柵で囲まれて、古い解説版が1本立っていた。ここが日の出町指定史跡の「鹿ノ湯」だ。凹みの縁は玉石が積み上げられ、凹みの形が保たれている。しかし、湯や水が湧いている様子はなく、硫黄のような匂いも全くしていない。

解説版の文字はかなりかすれており、判読に苦労したが何とか読めた。

日の出町指定史跡

鹿の湯

多摩七湯の一つに数えられ金瘡打撲折傷等に効験ありと記録にもあり江戸期は盛んに利用された

昭和五十三年九月一日

日の出町教育委員会

2の麓の湯の方については、寺の表門から道と沢とを挟んで崖下に、四角い井戸のような構造物がある写真がある。ここが浴室跡でもあるのか、「宝光寺と鹿の湯旧地(平井村)」と題されている(参考:東京都西多摩郡役所(1923年(大正12年))『西多摩郡名勝誌』)。今は人家が集まっている辺りである。人様の家を勝手に撮影するわけにはいかないので、写真は無し。

また、後述する『武蔵名勝図会』の挿絵では、ちょっと違って、崖上の道の山側に「湯潘」「浴室」がある。ここは現在は車道拡幅で車道になってしまっている場所のようである。

いずれにせよ、江戸時代に盛んに利用された湯の方は現在は住宅地か車道で、そうでない元の湧き水の方に史跡指定がされていることになる。その元の湧き水の場所すら、現在ある玉石積みがそう古いものではなさそうなので、ピンポイントで解説板のある場所どおりなのかどうか、水も湧いていない現在では特定できそうにない。

『新編武蔵国風土記稿』と『武蔵名勝図会』とでは、湯権現社の場所の表現に少し違いがある。

湯権現社

境内。裏門の辺にあり。不動の木像を安す。前に出せし。温泉。鎮護の為に。勧請する処なりと云。鳥居に。鹿湯大権現の。五字を扁せり。社前に。石灯籠あり。(以下略)

間宮士信 他編(1996年(平成8年))『新編武蔵国風土記稿 多摩郡9巻』pp.34.文献出版 なお、カタカナをひらがなに置き換え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

湯権現社

谷流の東の方。丘陵の地にあり。この丘下に温泉の室あり。木華表に榜あり。「鹿湯代権現」后陵■之書なり。

石灯籠 1基 (以下略)

片山迪夫 校訂(1993年(平成5年))『武蔵名勝図会』pp.441.慶友社 なお、旧漢字はなるべく常用漢字(または意味の近い字)に置き換えた。

『新編武蔵国風土記稿』では、宝光寺の境内の裏門の辺り、ということだから、「鹿ノ湯」(元の湧き水。史跡指定されている方。)の近く、ということだろうか。『武蔵名勝図会』では、田に水の流れの東の方、丘陵の地、ということで、挿絵にも、浴室等(つまり麓の湯)の丘上に位置して描かれている。

湯権現社の所在は現地確認してこなかったが、挿絵のある『武蔵名勝図会』の位置(宝光寺から見て、谷を挟んで東の丘上。)にあるのではなかろうか。

祀られているのは、『新編武蔵国風土記稿』のとおりだとすると、不動明王の木像だろう。

追記

鹿野大仏が造立されたので再訪したところ、鹿ノ湯に至る道が整備され、周りも小綺麗に整備されていた。そばには湯権現社らしき祠まで設けられ、鹿ノ湯の解説板も新しくなっていた。鹿ノ湯の石積みの中は水が溜まっているが、やはり湯が湧いてはいなかった。