(奥多摩町原)

鶴ノ湯は、多摩の「七ツ湯」の中ではとくに文献が多い。これは、小河内貯水池(奥多摩湖)建設のために当時の小河内村が湖底に沈むことになり、郷土の記録を後世に残しておこうという熱意の表れであろう。また、後述する「鹿ノ湯」と同じく、入浴客の訪れも多く、また湯の出荷もしていたほどで、隆盛を誇っていたことも記録が多く残っている原因だろう。

多摩の「七ツ湯」の中では最も温度が高く(それでも30度少々で、入浴にはさらに加温が必要だった。昭和初めの『大東京の史蹟と名所』や昭和中期の『三多摩大観』では、87〜90度とさらに高い温度が記載されている。)、他の6箇所が温泉というよりは鉱泉とするのが適当なのとは対照的である。文献によっては、“歴史上武蔵国で温泉のあるところは、奥多摩の小河内だけで他に例をみない。”とまで言い切っているものまである。(参考:桜井正信(1966年(昭和41年))『歴史と風土 武蔵野』pp.193.社会思想社)

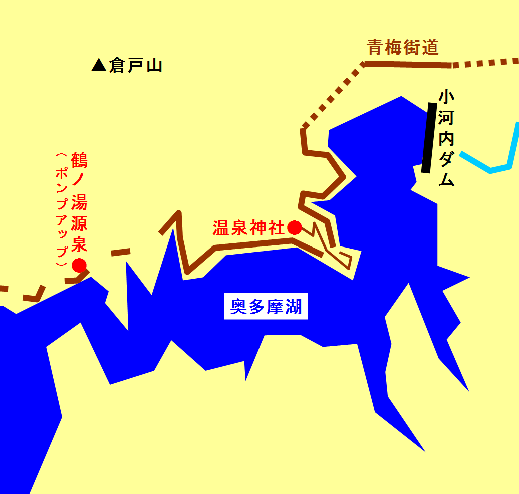

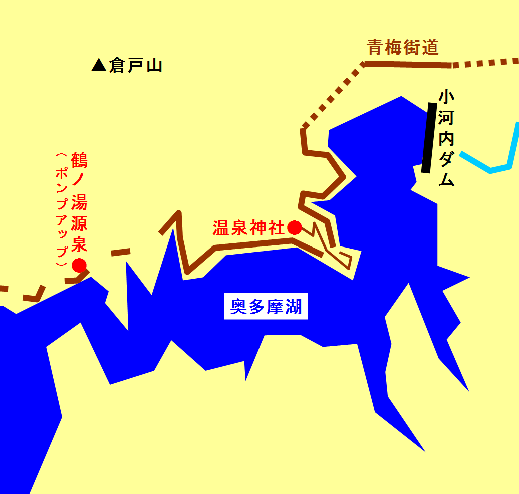

今は、青梅街道沿いにポンプアップした源泉があり、温泉旅館等で利用されている。また、今ある温泉神社も、小河内貯水池建設に伴い、元の場所から遷座されたものである。

江戸時代の『新編武蔵国風土記稿』には。三田領の原村について、まず熊野神社の記載があり、次いでその境内の除地に温泉場があることが記載されている。また、その湯壺の外に、「虫の湯」、「目の湯」といった湧出もあったことも記載されている。

熊野社 除地1段7畝18歩

小名湯場ににあり。社地の入口及本社の前に石組あり。本社は■に5尺四方。神体幣帛。神鏡は径8寸中に当社の本地仏3躯の像をゑれり。裏に延文6。辛丑(注:1361年)の文字見ゆ。且社伝にも延文6年。10月29日の起立といへは。旧き社なり。例祭正月。6月。共に18日を用ゆ。(中略)

温泉場

当社除地の内にあり。

湯壺

社の東石垣の下にあり。湯壺は広さ4尺四方。内にたたえたる湯。平生は少しく温なれども。暁天午時黄昏の3次は。日毎に煙出る許りに■せり。是を汲来り居風炉となして浴せり。ここに来りて浴せる人をととむる湯宿といへるは。当社の持百姓小十郎か家と外に2 3戸あり。後にのせたる古湯壺の水涸れてここに湧出せる頃。この所を掘ひらきしに薬師の銅像。2寸許なるを得たるとて今も小十郎か家にあり。一旦水涸れしゆえんは。先年手屓し猪いつくともなく来り。この中へ入り膿血にて穢せしゆへなるよし。されと今は古湯壺よりも。もとの如くに涌出すといへり。

虫の湯

社の前多磨川の際にあり。湯をたたへたるところ。広さは2 3人も入りて浴すべきなき。虫の湯と云ゆえんをしらす。

目の湯

社より4 5丁(注:400〜500メートル。)西にて。これも多磨川の際にあり。岩間より涌出すれども。前の湯に比すれは霤りいと少なし。

間宮士信 他編(1997年(平成9年))『新編武蔵国風土記稿 多摩郡11巻』pp.182-185. 文献出版 なお、カタカナはひらがなに置き換え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

同じく江戸時代の『武蔵名勝図会』にも記載があるが、位置関係や利用のされ方が『新編武蔵国風土記稿』とは少々異なっている。

温泉

社地の東、石垣のもとに湯溜めあり。広さ4尺四方。湛えたる湯は常に少し。温かなれども、朝と日中、また黄昏の3時は、煙り立ち上り、これを汲みて居風炉にて浴す。湯宿というは村長が家の外に2、3宇あり。古湯壺というは社の西側にあり。先年手負いたる猪がその中に入りて膿血で穢したるより涸れたるゆえ、いまのところを掘りたれば、また温泉出でけるなりと云。又云 古湯壺よりも朝夕煙立ちて、元の如く湧き出るといえども、土人この湯を汲まず。打撲、身くじき、頭痛などには効験あり。春より夏秋までは療治するもの夥し。

虫の湯

社前の多磨川際にあり。岩の中に2、3人も浴すべきほどのところに湯出て、虫の湯と号す。

目の湯

熊野社より15、6歩西にあり。これも多磨川際にて、岩の間より湧き出る。温液わづかなる溜めなり。

湯の滝

3流あり。湯元より埋め樋を以て地中を潜流して、往来より一段低きところへ漑ぎ落ちたり。滝口3流、これは浴する人の便宜に設けたるものなり。この湯場は小河内郷の内、東より入口の原村の地にあり。村居より1町(注:約100メートル)余も離れたるところゆえに、湯小屋をここへ構えたるものなり。

片山迪夫 校訂(1993年(平成5年))『武蔵名勝図会』pp.577-578.慶友社 なお、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

温泉の湧出地は、主たる湯壺、古湯壺、虫の湯、目の湯と4箇所があったようだ。「目の湯」は、「西多摩郡村誌」によると、眼病に効験があるとされていたそうである。主たる湯壺は、一定の湧出があったのではなく、朝・昼・夕の3回に湯煙を上げてよく湧き出していたことになる。「西多摩郡村誌」も見ると、温泉神社(熊野神社)から見て、北北東の私有地に主たる湯壺があり、南南東の境内に古湯壺があったそうだ。古湯壺は、ケガをしたイノシシが入り込んで血膿みで汚したので涸れた、とされているが、これは涸れたのではなく、そんな凄惨な状態になってしまったところの湯は使いたくないから、別に新しい湯壺を掘った、ということではなかろうか。古湯壺の湯は、地元の人は使いたがらなかったというのも、それを裏付けているように思う。また、その新しい湯壺を権威づけるために、「掘ったら薬師如来の仏像が出てきた!これは病気に効く霊験あらたかな湯だ!」という話を作り上げたのではないだろうか。

この温泉がいつから出ていたのかについては、昭和初めの地誌『武蔵野歴史地理』では、“此の湯の湧出は元より太古悠久の昔よりであるが、此処に浴壺を設け、又湯宿が出来、他地方より入浴客が来る様になったのは何時の頃か和からぬ。”としている。(高橋源一郎(1972年(昭和47年))『武蔵野歴史地理 第6冊』pp.472.有峰書店)

大正時代の『西多摩郡名勝誌』には、「鶴の温泉」、「小河内村目の湯附近」の2枚のモノクロ写真が掲載されている。

江戸時代の『新編武蔵国風土記稿』では温泉場、『武蔵名勝図会』では温泉とだけいい、「鶴ノ湯」という呼称は使っていない。また、『玉川泝源日記』では「小河内温泉」という表題を付けているが、もともとはこの辺り一帯を小河内といっていたが、後に原、河内、河野、留浦の4村に分かれたので、古くから小河内温泉と言っていると聞いた旨を記載している。(参考:稲葉松三郎・滝沢博

校訂(1970年(昭和45年))『玉川泝源日記』pp.143-147. 慶友社)

『大日本國誌』では「小河内鉱泉」と題しているが、文中に「鶴ノ湯」の名称がある。「西多摩郡村誌」にも「鶴ノ湯」の呼称が出てくる。どちらも、明治時代の皇国地誌の調査によるものであり、おそらくこれが「鶴ノ湯」の呼称の初出だろう。

温泉

(中略)起原年歴干支未詳ならず。俚老の伝て云往昔一日猟矢に傷める病鶴来り地に墜ち、巌崖より湧出する温泉浴すること両日、終に其矢傷癒て飛来す。ここに人始めて其効験を知り称て鶴ノ湯と呼と。後漸々治を乞ふ者多し。或云、其鶴甲斐地方に飛去る故に都留郡の名ありと。寛文年間(注:1661〜1672年)、湯院の主原島氏中世の祖治郎ヱ門重孝と云もの官に乞て初めて開場す。ここに於て世に小河内の温泉と哄伝し、効名四方に聞え、遠近延て浴するもの年に随て多し。

青梅市文化財保護委員会 編集(1984年(昭和59年))『青梅市史史料集第32号 皇国地誌・西多摩郡村誌(6)』PP.175. 青梅市教育委員会

この開湯伝説を意訳すると、“里の老人の言い伝えによると、昔あるとき、矢でケガをした鶴がやってきて地面に落ちた。崖から湧き出している温泉に2日間入っていると、傷が癒えて飛び去っていった。そうして人々はその温泉の効能を知って、「鶴ノ湯」と呼ぶようになった。後に病気を治そうと来る人が増えていった。」というところだろう。どうも、太古からの言い伝えという印象ではない。山向こうに都留郡があるので、それに引っかけて作った話のように感じる。

『西多摩郡名勝誌』では、これを300年前(今から400年前。)の話、としている。

なお、『武蔵野歴史地理』では、江戸の人「釈敬順」の「遊歴雑記」に“頭を打ひしがれ、半身切れてまさに両断せんとする程の蛇が来て、4日間浸り居り、本復して山に帰つたから蛇の湯といふ”という、名称を「蛇ノ湯」とする話もあることが紹介されている。(参考:『武蔵野歴史地理 第6冊』pp.471-472.)

岩蔵鉱泉には「湯の権現」の祠があったが、「鶴ノ湯」には「温泉神社」がある。『新編武蔵国風土記稿』では「熊野社」、『武蔵名勝図会』では「熊野権現」とし、「西多摩郡村誌」では社名の変遷を解説し「温泉神社」と表題を付けている。

温泉神社

(中略)伊弉那美命 遠玉之男命 事斛之男命 3柱を祭る。鎮座年月干支未詳ならず。元湯屋権現と称し、后熊野権現と改称し、明治3庚午年官に乞て更に温泉神社と改称す。(以下略)

青梅市文化財保護委員会 編集(1984年(昭和59年))『青梅市史史料集第32号 皇国地誌・西多摩郡村誌(6)』pp.176. 青梅市教育委員会

また、『奥多摩町史 歴史編』では、熊野の読みが転じて「湯」のつく社名となった可能性が考察がされている。

この湯元湯壺は傍に建つ温泉神社の「みたらし」とされていた。温泉神社の社殿は現在原地内の「上の山」へ遷座されているが、もと湯屋権現、又は熊野三社大権現と呼ばれ、熊野三神を祭神としていた。湯屋権現といわれるもとの語意は熊野の音読「ゆうや」のつづまったものだが、これが「湯屋」に転訛されたものであろう。

奥多摩町誌編纂委員会(1985年(昭和60年))『奥多摩町誌 歴史編』pp.334. 奥多摩町

温泉神社の祭神は、伊弉那美命(いざなみのみこと)、遠玉之男命(とおたまのおのみこと)、事斛之男命(このさかおのみこと)の3柱らしい。和歌山県の熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)の祭神は、家津御子大神(けつみこのおおかみ)、熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)、熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)だが、他にも多くの縁の神々を祀っているということだから、厳密な一致はしなくてもいいのかもしれない。

また、御神体は直径8寸(約24センチメートル。)の鏡で、熊野三神の本地仏と花瓶とが顕されており、裏面には延文6年(1361年)と線刻されているという。この御神体の鏡(温泉神社懸仏)については、『武蔵野』第34巻第1号に写真が掲載されている。

参考:武蔵野文化協会(1955年(昭和30年))『武蔵野』第34巻第1号 pp.20.

温泉神社の御神体に延文6年(1361年)の銘があるなら、その頃には温泉神社が祀られていて、同じく温泉も利用されていたのだろうし、そうすると「鶴ノ湯」は少なくとも650年以上の歴史があることになる。多摩の「七ツ湯」の開湯伝説で、最古は伝説だが上代の「岩蔵鉱泉」であり、他に年次が分かるのは天文6年(1537年)の「鹿ノ湯」である。あとは、はっきりしないが推定で徳川時代中期の「玉の湯」。だから、ここ「鶴ノ湯」は多摩の「七ツ湯」の中では歴史がある方ではなかろうか。