為朝の袂石(たもといし)

源為朝が、腰掛のために袂(たもと)に入れて持ち歩いた、という石。

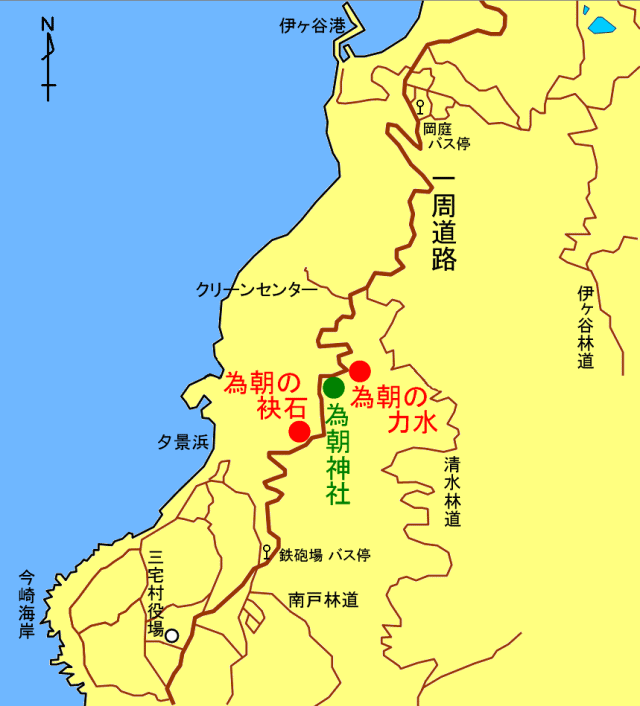

三宅島の一周道路を車で走っていると、集落から離れたところに、観音像と解説板と電話ボックスとが並ぶ場所がある。解説板は、その観音像(下山観音)のものではなく、「為朝の袂石(たもといし)由来」と題されている。どうやら、この解説板の向かって右にある石が、その袂石のようだ。

解説板を見ると、源為朝が“床几(しょうぎ)の梁(はり)にするため、常に袂に入れて持ち歩いた”石とある。帰宅して調べると、床几(しょうぎ)っていうのは、持ち運び出来る簡易腰掛けのことらしい(戦国武将が陣地内で座っている、あの椅子のことか?)。また、梁(はり)とは、椅子の脚をつなぐ横棒のことのようだ。

解説板の文面では、「中央にくぼみがあって座り心地がいい」「少し雨が降った場合でも、水が溜まらないように横に細い溝がついている。」とある。石を見ると、たしかに上面は少し凹み気味だし、左側に溝のような筋が入っている。と、すると、この石はそのまま座るものだったのだろうか?床几の梁だとすると、この上に椅子の脚と座る天幕が付くだろうから、話がうまくかみ合わない気がする。形状からすると、そのまま座る石のようだが・・・。

それにしても、この石はデカい。何kgあるんだ?巨石じゃないけど、担ぎ上げるのだって大変だろう。日常的に背負うのだって現実的じゃない。これを袂に入れて常に持ち歩くのは、身長2mの人だって無理じゃないか?「解説板」には「(為朝が)三宅島に残した唯一の遺品」とあるが、「常に袂に入れて持ち歩いた」のは、さすがにオーバーかもしれない。まぁ、「伝説」ということで。

この解説板に、“(源為朝が住んで以来)城山地区が大屋敷と呼ばれるに至った”という下りがある。また、三宅島絵図(七島文庫版三宅島絵図 昭和44年初版、昭和56年改訂)には、大屋敷の説明として、以下のように記載されている。

大屋敷:流人鎮西八郎為朝の屋敷のあった地と云われる。為朝は永万元年(1165)三宅島へ来て、のち八丈島へ渡ったと伝えられている。以前伊ヶ谷と阿古の間の都道のわきに「為朝腰掛の石」と云う意味ありげな丸い石があった。為朝はこの石のあたりで、沖を行く軍船に強弓を射掛け、一矢で数隻を打沈めたと云う「為朝伝説」の地。

この「三宅島絵図」にいう「為朝腰掛の石」とは、その位置と形から、この「為朝の袂石」のことじゃないだろうか?推測だけど。

|

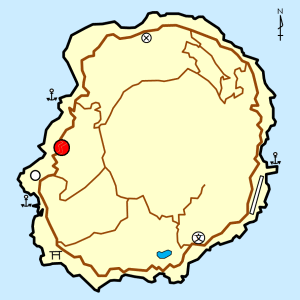

為朝の袂石(たもといし)(三宅島伊ヶ谷?) 案内標識:なし 解説板:あり 駐車場:なし トイレ:なし 最寄りのバス停:なし(「岡庭」と「鉄砲場」との間) |

「為朝の打ち抜き岩」に戻る。

「為朝の力水」に進む。