為朝の力水

三宅島に逃れてきた源為朝が、飲んだらたちまち体力が回復し、生気がみなぎったという、山裾の水。

三宅島に赴任して少し経った頃、有り難くも、三宅島に関する本を何冊か譲っていただけた。そのうちの1冊「三宅島百話」に、源為朝に関する伝説として、「為朝の力水」の記事がある。

伊豆の領主、狩野茂光は驚き、これを攻めたので、為朝は島づたいに逃げ、永万元年3月三宅島に渡ったのである。戦いの激しさと焼けつくような喉の渇きに苦しみながら、ようやく、城山に辿りつくことが出来た。山裾を流れる清水を、むさぼり飲んだところ、たちまち体力が回復し、生気がみなぎったと伝えられ、それ以来、この清水を指して「為朝のちから水」とよぶようになった。

このあたりは、前面に海をのぞみ、伊豆半島及び伊豆の島々が一望できる地点で、特に左右は深い堀に囲まれている。為朝はこの場所に住居を構えたが、それは、あたりの地形を利用した隠れ城の様相を呈していたと伝えられ、以後このあたりを大屋敷とよぶようになった。敵を倒すために用いられた飛礫(注:つぶて)が、いまなお各所に残されて、英雄の行跡を伝えている。

「三宅島百話」(著者:池田信道 発行:島の新聞社 昭和48年12月1日)

さて、この「為朝の力水」だが、案内標識や解説板がなかなか見あたらないので、どこにあるのか分からなかった。「山裾を流れる清水」というからには、あんまり標高の高いところではないのだろう。三宅島は、常時水が流れている川は無いし、そんなに大量に水が流れ出しているところがあるなら目立ちそうなものだが(海沿いの崖下には水が湧いているところもあるそうだが。)。

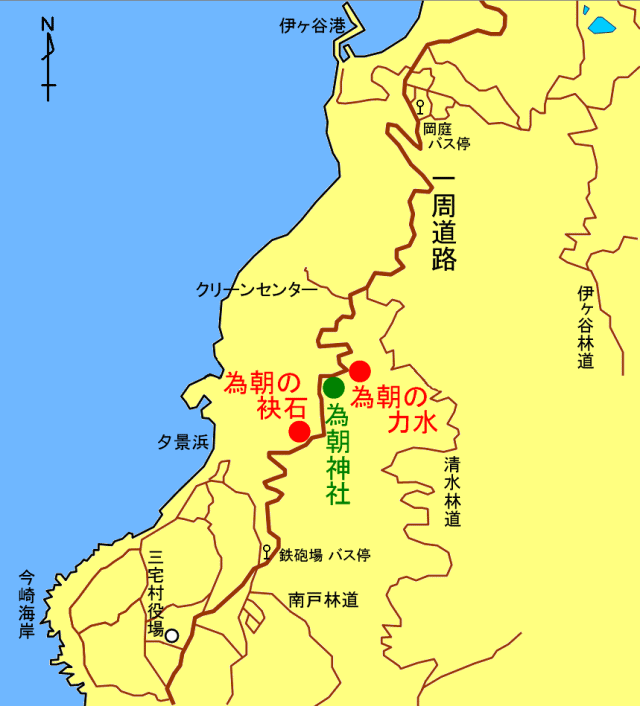

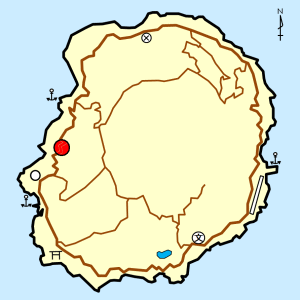

「三宅島感動体験ポイントマップ」での表示や、「三宅島百話」の文面から、伊ヶ谷と阿古の間あたりにあるようだが、具体的な場所までは読み取れない。

そうこうするうちに地元の人に尋ねる機会があり、教えていただくことができた。聞いた話を元に写真を撮って相談したりして、ようやく分かった。いつも通っている三宅島一周道路の道端だった。これは、「為朝の力水」を受けるコンクリート製の水槽なんだそうだ。

前面に穴があり、この周りだけ少し濡れている。元はここから水が出てたんだろうか。

上にはコンクリート製の蓋らしきものが乗っている。これはけっこう重さがありそうだ。水槽の中をいじられないためのものなんだろうか。

正面から見えている部分だけでなく、水槽の奥行きは意外とある。コンクリートの蓋の奥の草は、地山じゃなく、水槽の上に乗った土砂から生えているものか。水槽は元々ほぼ全体が出ていたのが、噴火や地震の影響で土砂に半分埋もれたんだろうか。

水が穴から出てないのは、水槽に土砂が詰まっているためだろうか。蓋はすごく重そうだし、中はのぞけそうにない。雰囲気からして、もう長らく手入れはされてないようだ。

「為朝の力水」の水の元は、(そばの谷は常時水がある沢ではないから、)沢から引いた水ではなく、水槽の裏あたりから水が湧いていたんだろうか。ジャンジャン水が湧いていたとは思えないが。

水槽の前面の穴の周りが濡れているので、今も水が細々と水槽に入り続けてるんだろう。だが、現在も飲める水質かは分からないし、もし飲めない水質なら、再整備することが必ずしもいいとも限らないだろう。

水槽は、コンクリート製ということは、それほど昔じゃない頃に設置されたんだろう。設置前のここの姿がどうだったかは分からない。

だが、せめて、為朝伝説の場所なら解説板のひとつ位あってもいいんじゃないか、とは思った。飲めなくても使われていなくても、観光資源にはなるだろうから。

|

為朝の力水(三宅島伊ヶ谷) 案内標識:なし 解説板:なし 駐車場:なし 最寄りのバス停:なし(「岡庭」と「鉄砲場」との間) |