為朝神社(城ノ山為朝神社)

三宅島の為朝伝説では、三宅島に逃れてきた源為朝は、伊ヶ谷に館を構えて住んでいたことがあるという。その地には大屋敷という地名が付き、その一角の城ノ山には為朝を祀る為朝神社がある。

源為朝は、保元の乱で敗れて伊豆大島に流された後、討伐が出されている。そして、討伐を受けて伊豆大島で自害した、というのが史実とされているようだ。だが、三宅島の為朝伝説では、討伐を受けて三宅島に逃げて来て、さらに八丈島に渡っていった、というものらしい。源為朝自身は平安時代末期の人物だが、世に知られる為朝伝説の元になっているのは、江戸時代後期の滝沢馬琴の伝奇物語「椿説弓張月」のようでもある。平安時代末期と江戸時代後期とじゃ、600年ほども離れてるんだな・・・。

三宅島には神社が多いが、富賀神社や御笏神社などは平安時代中期に編纂された延喜式に掲載されている「延喜式内社」として知られている。為朝神社は、為朝が活躍した時代から見て、延喜式が編纂された時代よりも後の創建だろう。三宅島の神社について記された本は数種あるようだが、そのほとんどが延喜式内社を主体にしており、為朝神社についての記載は少ない。『写真集 三宅島の神社』(佐藤源保 非売品)には、表紙裏の地図に為朝神社の概略位置が記されているが、本文での記載は無い。為朝神社がいつ頃から文献に現れたのかは突き止めていないが、寛政3年(1791年)に編纂された『南方海島志』には、三宅島の神祠の項に「為朝社々ニ正月十三日石擲ノ祭アリ」という記載がある。これが為朝神社のことなら、少なくとも、江戸時代後期には為朝神社はあったことになる。

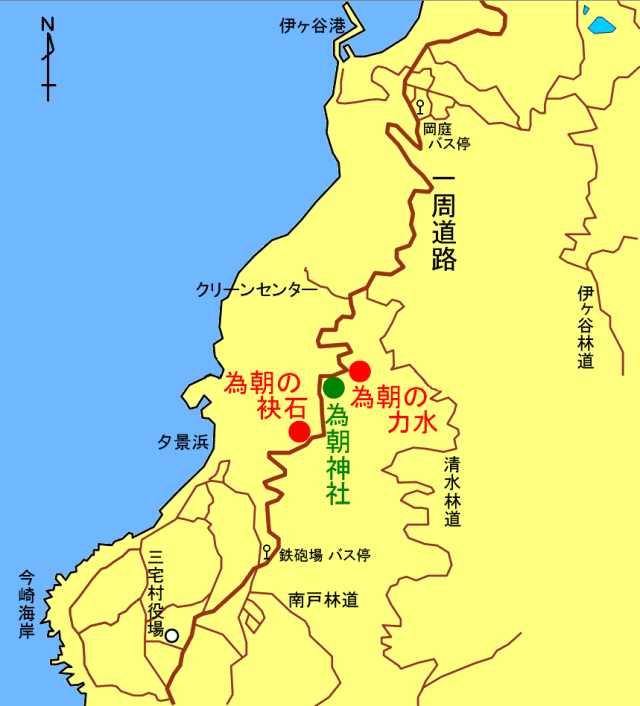

さて、三宅島の為朝伝説で案内板と解説板とがあるのは、「為朝の打ち抜き岩」のみ。「為朝の袂石」は解説板のみあり。「為朝の力水」は、解説板は無いけど、バス通り沿いにコンクリート水槽があるので、地元の人に話を聞いてなんとか探せた。ところが、為朝神社は具体的な場所が分からないままだった。それが、三宅島の神社を回っている(探している)人から、神社の場所の話を聞く機会があった。最近コンクリートで簡素な階段っぽくなったところがあったが、そこが入り口なんだそうだ。

ここが入り口とは気付かなかった。だって前は・・・。

この入り口は、前に見たことがあったが、下の写真のとおり、谷地形で草が茂っていて、道なのか沢なのか分からないところだった。雨の日で水が流れ落ちてきていたので、これが「為朝の力水」なのかなぁ、と勘違いしたほどだった(だから下の写真が撮ってあったんだが。)。

神社はすぐそこにあった。

最近、この入り口の地面がコンクリートで固められた。階段っぽいという位かもしれないが、ずいぶん分かりやすくなった。足を踏み入れると、すぐ先は切り通しのようになっている。と思ったら、すぐに折り返す形になり、すぐ上の木の根元に祠が見えた。この祠が為朝神社だ。なんだ、いつも通ってるバス通りのすぐそばじゃないか(後で、バス通りからも祠の屋根が見えるのに気付いた。)。

鳥居も解説板も無い、素朴な造りの祠だ。缶コーヒーが供えてあるのを見ると、地元の人なのか、お参りしている人がいるということなのだろう。三宅島の神社には解説板が設置されてるところが多いのに、ここには無いと言うことは、観光客が来ることを想定していないんだろう。たまたまここに入り込んだ人がいても、解説板も無いんじゃ、何の神社か分からないし。あ、賽銭箱も無いから、ほんと地元の人たちのための神社ということなんだろうか。

バス通りから見上げると、祠の屋根だけが見える。入り口さえ分かってしまえば、説明するのは楽そうだ。ただ、この辺りにはバス停も駐車場も無いので、観光客が来るにはハードルが高いかもしれない。

|

為朝神社(ためともじんじゃ)(三宅島伊ヶ谷?) 案内標識:なし 解説板:なし 駐車場:なし トイレ:なし 最寄りのバス停:なし(「岡庭」と「鉄砲場」との間) |