三宅島に神社は多いのか?

三宅島には神社が多いと聞いたが、実際のところどうなのだろう。

10世紀初め頃に編纂された法典である「延喜式」に神名式(延喜神名式、延喜式神名帳)がある(昔は神祇のことも法令で定めていたのか~。)。それに記載されている神社を「式内社」(しきないしゃ)または「延喜式内社」(えんぎしきないしゃ)というのだが、“伊豆国の延喜式内社(えんぎしきないしゃ)には、三宅島の神社が多い。”ということのようである。延喜神名式に当時の全ての神社が載っているわけではないようだが、参考にはなるので、それを基に少し調べてみることにした。

延喜式の編纂当時はどうだったか。

延喜神名式に記載されている神社は総計2861処、祭神は総計3132座で、うち伊豆国には92座(加茂郡46座、田方郡24座、那賀郡22社)である(神道大系編纂会

編(1991年(平成3年))『神道大系 古典編11 延喜式(上)』pp.289. pp.330~333.)。単位に神社の「処」と祭神の「座」とが混じっているのが気になるが、とりあえず話を進める。

そのうち、三宅島にある神社については、式内社研究会 編(1981年(昭和56年))『式内社調査報告 第10巻 東海道5』皇學館大学出版部 によると以下の12社だった。参考までに『式内社調査報告

第10巻 東海道5』での現在の神社名(論社があるものは主眼に記載されている神社名)と所在地とナンバーも付した。

3 伊賀牟比賣(いかむにひめの)命神社 : 后神社(伊ヶ谷 ※1)

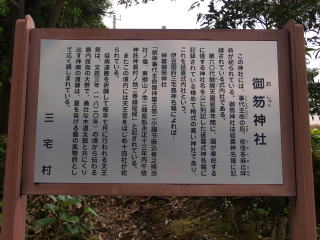

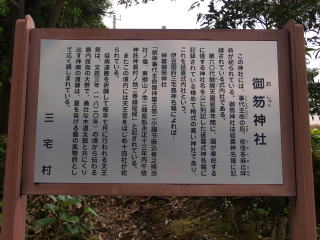

5 佐伎多麻比咩(さきたまひめの)命神社 : 御笏神社(神着 ※2)

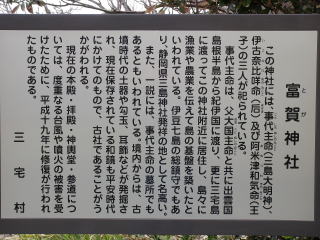

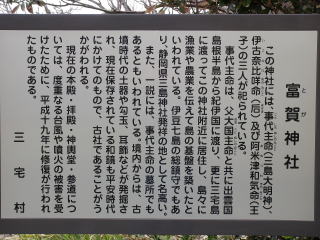

13 阿米都和気(あめつわけの)命神社 : 富賀神社(阿古 ※3)

14 波夜志(はやしの)命神社 : (御笏神社(神着)に合祀)

16 片菅(かたすかの)命神社 : 片菅神社(神着)

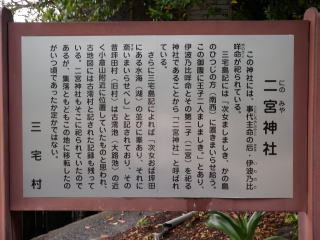

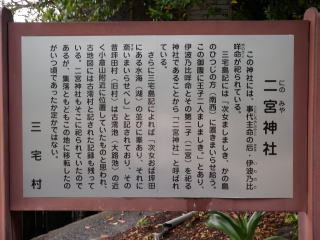

17 久良恵(くらえの)命神社 : (二宮神社(坪田)に合祀)

18 夜須(やすの)命神社 : (二宮神社(坪田)に合祀)

20 加彌(かみの)命神社 : (御笏神社(神着)に合祀)

21 氏良(てらの)命神社 : 神澤神社(伊豆)

25 伊波乃比咩(いはのひめの)命神社 : (二宮神社(坪田)に合祀 ※4)

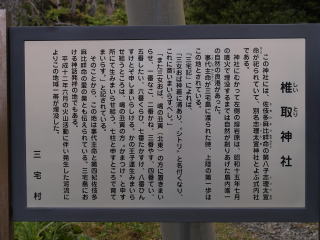

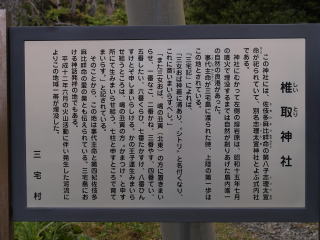

33 志理太冝(しりたきの)神社 : 椎取神社(神着)

34 南子(みなこの)神社 : 南子神社(神着)

さて、この三宅島に12社というのが多いのか少ないのか。面積対比か人口対比かで見るのが妥当だろうと思う。延喜式の編纂された10世紀初め頃の日本の人口は把握できなかったので、とりあえず面積だけで見てみる。延喜神名式に名があるのは、北は陸奥国から南は大隅国までなので、青森県から鹿児島県までの県別面積を足し上げた面積(=日本の面積-北海道と沖縄県の面積)を全体面積としよう。

全体面積=日本面積-(北海道面積+沖縄県面積)=377,950km2-(83,457km2+2,276km2)=292,217km2

三宅村の面積は55.5km2。これを三宅島の面積としよう。

|

面積 |

神社数 |

面積あたりの神社数 |

| 全体 |

292,217km2 |

2861社 |

0.00979社/km2 |

| 三宅島 |

55.5km2 |

12社 |

0.21622社/km2 |

こうして見ると、三宅島の式内社は、延喜式編纂当時は全体平均の20倍強多かったということになる。ただし、これが全国で多い方なのかどうかまでは出し切れない(自分の興味とはいえ、そこまで手間をかけるのはな~(^^;)。まぁ、“10世紀頃は、全国平均よりはずいぶん多かった。”とは言ってもいいだろう。

※1 元は伊豆村字大崎宮(向浦。向倉。倉澤橋の下。)に鎮座していたが、1471年(文明3年)に伊ヶ谷部落を創設するにあたって現社地に遷座になった。

※2 元は神着の東郷(ひがしごう)のオオギョウタイロに鎮座していたが、神託に基づき1516年(永正13年)に現社地に遷座になった。元の鎮座地は、1874年(明治7年)に火山噴火の溶岩流の下になってしまい、具体的にどこだったのかピンポイントでは分からないようだ。

※3 古くは富賀平(笠地の上らしい。)にあって雄山中央火口の噴火神を祀る神社だったが、たびたびの噴火によって錆ヶ浜の新富賀(にとが)山の荒島神社の地に遷座され、さらに現社地に遷座したという。

※4 伊波乃比咩命神社は、最初は坪田の此ノ上山(神戸とも。)に鎮座しており、岩窟の中に溶岩の石筍があった(ここは後に伊波耶観音神社が祀られたが、社殿は現存していないという。)。その後、坪田の小倉山に遷座になり(現在は石鳥居が残っている。)、更に1954年(昭和29年)に海蔵寺隣りの菅原神社に合祀になり、菅原神社は二宮神社と改称された。

では、現在は多いんだろうか。

次に、じゃあ現在はどうなのかと考えてみる。探してみたら、ちょっと前の文献になってしまうが、三浦譲 編(1977年(昭和52年))『全国神社名鑑

上巻』全国神社名鑑刊行会史学センター を見つけた。それによると、収録されている法人の数は、全国で約8万3800余り、うち東京都は1731、うち三宅島は以下の19と他1の計20となっている(神社名・所在地の表記は『全国神社名鑑

上巻』の記載による。)。

城ノ山為朝神社(伊ヶ谷)

后神社(伊ヶ谷)

嶽比良神社(伊豆)

南子神社(神着)

火戸寄神社(阿古)

若宮神社(阿古)

御祭神社(伊豆)

荒島神社(伊豆)

富賀神社(阿古)

神沢神社(伊豆)

差出神社(阿古)

姉川神社(伊豆)

熊野神社(神着)

大久保神社(神着)

椎取神社(神着)

御笏神社(神着)

長根八幡神社(伊ヶ谷)

二ノ宮神社(坪田)

三宅島禊教会(伊ヶ谷)

「三宅島の神社は他にももっとある!」んだが、当時の東京都宗教法人名簿に基づいた集計だそうだから、宗教法人になっていない神社は掲載されていないことになる。これは三宅島に限らずだから、集計上把握できないのは、まぁ仕方ないだろう。デパートの屋上の神社のように会社が祀っている神社や、個人宅敷地内の屋敷神の祠、山中にポツンと置かれた山の神もある。社地の広い神社もあれば僅かしか無い神社もあるだろう。三宅島の中央には雄山がそびえていて人里よりは神社は少なくなるが、それは山地の多い日本はどこでもそうだろう。全国にはこの文献の発行後に増えた神社もあるだろうし、逆に合祀されて減った神社もあるだろう。このように出っ込み引っ込みはあるだろうが、全体の中の割合を見る目安として、この値を神社数として使うのはいいだろう。

まずは、また同様に面積対比で見てみる。

|

面積 |

神社数 |

面積あたりの神社数 |

| 全国 |

377,950km2 |

83,800社 |

0.2217社/km2 |

| 東京都 |

2,103km2 |

1731社 |

0.8231社/km2 |

| 三宅島 |

55.5km2 |

20社 |

0.3603社/km2 |

面積対比で見ると、三宅島の神社数は、全国平均の1.6倍はあるが、東京都平均の0.4倍しかない、ということになってしまった。

次に、人口対比で見てみる。ここでは、総務省統計局の平成17年の人口数値を使用する(三宅島は平成20年の統計値。)。

|

人口 |

神社数 |

人口あたりの神社数 |

| 全国 |

127,768千人 |

83,800社 |

0.6559社/千人 |

| 東京都 |

12,577千人 |

1731社 |

0.1376社/千人 |

| 三宅島 |

2,393人 |

20社 |

8.3577社/千人 |

人口対比で見ると、三宅島の神社数は、全国平均の約13倍、東京都平均の約61倍もあることになる。これは大きい。

こうして見ると、現在の三宅島の神社数は、面積対比で全国平均の約1.6倍、人口対比で全国平均の約13倍もあることになる。全市町村別の集計はとてもやってられないのでやらないが、“現在でも三宅島は神社が多い。”ということは言ってもいいだろう。

やっぱり三宅島に神社は多かった。

ここまで、ちょっと手間がかかってしまったが、“(全国で一番かどうかは分からないけど)昔も今も、三宅島は神社が多いんだよ。”とは言えるだろう。