為朝の打ち抜き岩

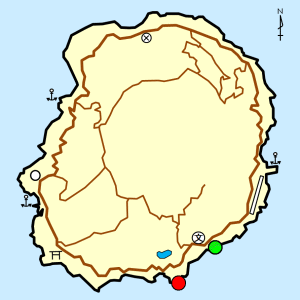

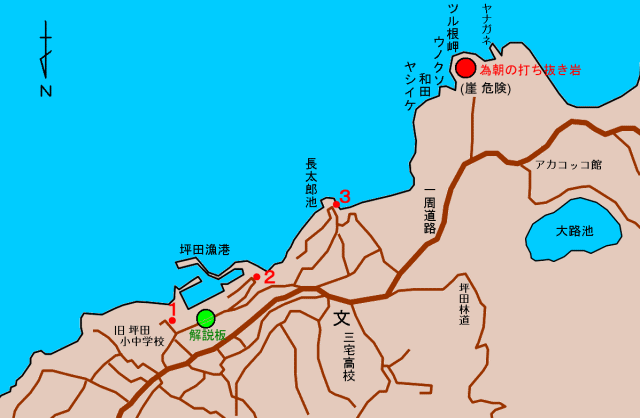

坪田漁港の頭上の道沿いに、「為朝の打ち抜き岩」の解説板がある。しかし、周りを見渡してもその「打ち抜き岩」がどこにあるのか分からず、どんな形の岩なのか分からなかった。後になってようやく分かったが、「打ち抜き岩」があるのは、解説板から約1.5kmも離れたツル根岬だった。

|

●為朝の打ち抜き岩(三宅島坪田(ツル根岬)) 現地到達は、海岸沿いの崖を降りるので、お勧めしない。 ●解説板(坪田漁港の頭上の道沿い) 案内標識:あり 駐車場:なし トイレ:なし |

解説板があるのは道路沿いなんだが・・・。

坪田の交差点の道路案内標識に、「為朝の打ち抜き岩 250m」とあるので、それに沿って進んでみる。

坪田漁港に降りていく車道沿いに、「為朝の打ち抜き岩」の解説板が立っている。解説板の後ろにある碑がそうなのかと見てみたが、碑には「殉職○○鎮魂之碑」とあるので、近年のもので、為朝伝説に関するものとは思えない。解説板に「右手前の空洞のある岩」とあるが、右を見ても周りを見渡しても、岩らしいものすら無い。解説板の後ろは、もう海岸沿いの崖地で、眼下は坪田漁港だ。

後日出直して、ようやく分かった。

日を改めて出直して、ようやく分かった。なんと、「打ち抜き岩」のある場所は、解説板から1.5km(!)ほども離れた、ツル根岬あたりだった。解説板の正面からは草や木で隠されて見えず、解説板の裏(「殉職○○鎮魂之碑」の前)に回ると、ようやく右のかなたに見える。こりゃまたすごく離れてるもんだ。

どうやら、木が伸びてきたことが原因で、解説板の場所は、今は「打ち抜き岩」が見えにくくなってしまったのだと思う。周りを探したら、「打ち抜き岩」を見るのによさそうなポイントは次の3箇所。お勧めは、安全に見るなら3の長太郎池に降りる車道の曲がり口、「打ち抜いた」穴が分かるように見るなら2の「坪田漁港に降りる車道の曲がり口」だ。

1 坪田小学校・中学校(閉校)の西隣の道を進み、供養塔(?)の向かって左隣。

ちょうど草が刈ってあって、見通しが利く。坪田漁港を横から見る位置だ。だが、解説板よりも離れてしまうので、「打ち抜き岩」ははるかかなたに見える。知ってる人なら、「あれが打ち抜き岩だよ。」と分かるんだろうが、初心者にはちょっと分かりにくいかも。遠いので、写真には小さくしか写せない。

2 坪田漁港に降りる車道の曲がり口

1よりは、けっこう近づいた。ブロック塀のすき間(?)から「打ち抜き岩」が眺められる(手前には長太郎池も見えている。)。ただし、正規の展望場所ではないから、駐車場や歩道も無いので、車に気をつけなければならない。

「打ち抜いた」穴は分かりやすい。だが、まだ遠い。35mm換算で400mmの望遠レンズでも、まだ引き寄せが足りない。長太郎池を前景に取り込んで撮るんならいいだろうが、観光パンフレットに載せるようなアップの写真には苦しい。さらに後日出直して換算800mmの超望遠レンズで撮って、なんとか見られる大きさに写った。この場所から撮るなら、できれば換算1000mm以上の超望遠レンズが欲しいところだ。・・・て、そんな超望遠レンズ持ってる人はあんまりいないよなぁ・・・。

|

換算100mmの望遠レンズで撮影 手前は坪田漁港。 コンパクトカメラで撮れるのはこの位までだろう。「打ち抜き岩」は判別しにくい。 |

|

換算300mm弱の望遠レンズで撮影 手前に「長太郎池」(泳いでる人がいないから、ちょっと分かりにくいか。) |

|

換算400mmの望遠レンズで撮影 「打ち抜いた」穴が分かる。「打ち抜き岩」が分かるのは、この位からだろう。 手前は、長太郎池に降りる車道のカーブ。 |

|

換算800mmの超望遠レンズで撮影 トップの写真と同じもの。ようやく見られるサイズに写った、といえるだろう。 もっとアップで撮った方が分かりやすくなるが・・・超望遠レンズにテレコンバーター、しっかりした三脚が必要になるので、一般的じゃなさそうだ。 余談だが、この写真を拡大すると、岩の頭にススキのような植物が生えていることが分かる。  |

3 長太郎池に降りる車道の曲がり口

上の換算400mmの望遠レンズで撮影した写真の前景に写っている車道のカーブから。手近かつ安全に見るなら、ここが一番いいだろう。安全に近寄れる眺望ポイントは、ここから先には無さそうだから。ただ残念なことは、海岸近くで低い位置からの撮影になるので、肝心の「打ち抜いた」穴が隠れ気味になってしまうことだ。

もっと近くに近づけないのか。

ツル根岬なら、近くから見れるんじゃないか?と思って、海岸の国有林の中の道に車で入ってみたが、海沿いは崖地になっている。崖上からは「打ち抜き岩」は見えないし、案内標識も無い。釣り客のためか、降りるコースは設定してあるが、自分には降りるのは無理なので引き返した。なので、そばに近寄るコースは未確認だ。普通にお勧めできるコースじゃなさそうだし、まぁいいだろう。

反対側からなら・・・やっぱり危なくて近付けない。

最短コースは危険なので、遠回りして回り込んだ。ヤナガネに向かう階段とハシゴで、溶岩地形を伝っていくらかは進めるが、足場が悪くて、ヤナガネすら自分はたどり着けなかった。打ち抜き岩の裏側は見られたが、危なくてそちらへ進むことすらできない。しかたなく超望遠レンズで引き寄せて撮影すると、下半分は赤っぽい岩で、上半分は小石の混じった岩なことが分かった。「打ち抜いた」穴が空いているのは、堅そうな下半分の方なので、不思議な感じだ。

さて、どういう岩なのか。

解説板を見ると、「追われて三宅島に来た源為朝(弓の名手)が、一矢にして打ち抜いた岩」というものらしい。矢を放った場所が、解説板のある場所のように読める(ただし、文面前段に「この地は大屋敷と呼ばれるようになった」とある「この地」とは、解説板があるこの場所ではなく、「為朝の力水」や「為朝の袂石」がある伊ヶ谷の大屋敷のこと。)。だから、解説板がこの場所にあるんだろうか。ほかには解説板は無かったし。

手元の本や三宅村の図書館も探してみたが、「打ち抜き岩」の資料は見つからずじまい。源為朝関連の資料なら載ってるかなと保元物語(現代語訳版)も取り寄せてみたが、これにも無し。地元の伝承なんだろうか?

残念なのは、その在る場所と見通しとから、どの眺望ポイントからも距離が遠いことだ。コンパクトカメラや高倍率標準ズームじゃ、大きくは写せないだろう。まともに撮るのに換算800〜1000mm以上の超望遠レンズが必要になるのは、一般的じゃない。ネット上で情報が少ないのは、写真が撮りにくいことも一因かもしれない。

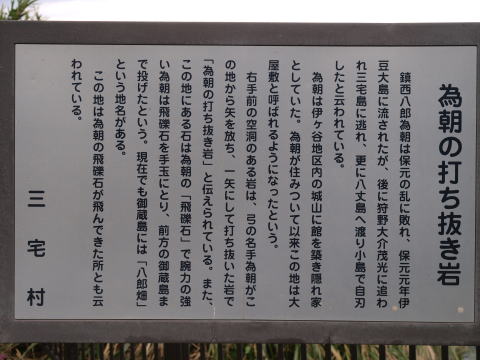

最後に、解説板(設置:三宅村)の文面を文字起こしして掲載。

| 為朝の打ち抜き岩 鎮西八郎為朝は、保元の乱に敗れ、保元元年伊豆大島に流されたが、後に狩野大介茂光に追われ三宅島に逃れ、更に八丈島へ渡り小島で自刃したと云われている。 為朝は伊ヶ谷地区内の城山に館を築き隠れ家としていた。為朝が住みついて以来この地は大屋敷と呼ばれるようになったという。 右手前の空洞のある岩は、弓の名手為朝がこの地から矢を放ち、一矢にして打ち抜いた岩で「為朝の打ち抜き岩」と伝えられている。また、この地にある石は為朝の「飛礫石」で腕力の強い為朝は飛礫石を手玉にとり、前方の御蔵島まで投げたという。現在でも御蔵島には「八郎畑」という地名がある。 この地は為朝の飛礫石が飛んできた所とも云われている。 三宅村 |

「為朝の袂石」に進む。