1 三嶋大社に参拝してきた。

家を出たのは早朝、4時半の始発で出発だ。JRと私鉄を乗り継いで、三島駅を目指す。朝食は駅弁にしてr、ゆっくり食べようと、東海道本線の小田原〜三島だけグリーン車に乗ってみたが、この駅弁は甘すぎて、ちょっとトホホ。さらに、三島駅で自動改札が出られなくて、またトホホ。熱海駅から西はJR東海だから、JR東日本のSuicaは使えないんだ。それでも、天気の良さと到着が8時前という余裕感で、落ち込む気にはならない。

三島駅から坂を下りながら歩いて10分ほどで、迷わず正面の大鳥居にたどり着いた。出店は、まだみんな開店準備中だが、毎日出ているようだ。参道にはシダレザクラが並んでいる。今は冬だから花はまだだが、春はきれいなのだろう。出店の人の話では、三嶋大社の池にはカワセミもいるらしい。

境内では、あちこちで神職の人達が境内の掃除をしていた。自分が参拝した後に、神職の人達の朝のお参りが始まった。参拝客を迎える準備が出来る前だったのか。来るのが早すぎたかもしれない。お参りが終わるのを待って、授与所で三島大社社誌という小冊子の授与を受けた。

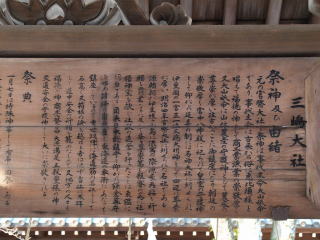

拝殿のそばには社殿の説明があった。神社の縁起を探してみたら、意外にも手水舎に掲げられていた。文面には、三宅島とのつながりを示す表現は無い。

(家に帰ってから、写真を元に文字に起こしてみた。)

三嶋大社

祭神及び由緒

元の官弊大社で祭神は事代主命大山祇命であり、事代主命は古来から俗に恵比須様と唱えて福徳の神として商工業漁業の崇敬厚く又大山祇命は山林農産の守護神として農家の尊敬が厚い往古からここに御鎮座になり朝廷の崇敬厚く宮中八神殿に祀られて皇室の守護神として仰がれ延喜の制には明神大社に列せられ伊豆国の一宮正一位三嶋大明神つぉいて四辺の尊営が厚い明治四年官弊大社に列せられた名社である源頼朝が伊豆蛭ヶ小島に流寓の際源家再興を祈願し覇業なるに及んで益々尊崇篤く報賽の為に社領神宝を献じ社殿の造営を行ったことは東鑑にも明白である爾来日本総鎮守と仰がれ鎌倉幕府を始め諸将の崇敬厚く東海道の要衝にあたって鎮座しているので中世以降は海道筋の名社として名高く又箱根の嶮を越ゆる者は必ず当社に参拝して道中安全の祈願を籠めたもので又地方の人々も福徳の神商売繁昌大漁満足五穀豊穣の神交通安全の守護神として大いに崇敬される

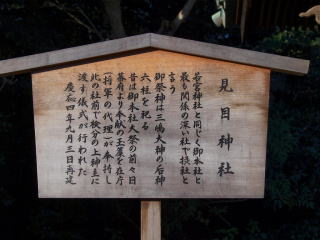

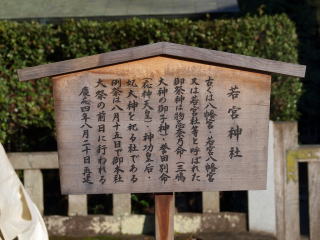

境内には、摂社が数社祭られていた。三宅島の富賀神社や、今日これから行く神社とは違いがあるんだろうか。

三嶋大社の参拝を終えて三島駅に戻ったのは9時ちょっと過ぎ。続けて、伊豆の国市(元 大仁町)の広瀬神社に向かうことにした。ここからはJRでなく、修善寺に向かう伊豆箱根鉄道だ。時間はまだまだ余裕があるぞ。

2 続けて廣瀬神社へ へ進む