三宅村指定天然記念物

大路藻

(たいろも)

(本ホームページに、この文化財の写真はありません。)

昭和47年2月20日指定

1937年(昭和12年)に発見された、三宅島(大路池)にしか生育していない、珍しい水草。ヒルムシロ科のササバモ(サジバモ)の1変種。大路池の南側の水中、およそ20センチメートルくらいの深さに、笹の葉の形をした水草がゆれているのが見られたという。また、11月になると水面に花を出して小さな花を咲かせたという。

1983年(昭和58年)の噴火で大量の降灰があり、それ以降見られていないようである。自分は大路池に何度も足を運んだが、具体的にどこにあったのかも分からず、目にしていない。写真は見つけられなかったが、唯一『三宅島史』に線画イラストがあるのを見つけることができた。大路藻の姿を知りたい方は、『三宅島史』72ページを御覧いただきたい。

東京都レッドリスト2011(伊豆諸島):CR(Critically Endangered 絶滅危惧ⅠA類(ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの))

大路池では数種の水草を見たが、『三宅島史』のイラストにある大路藻とは姿がかなり違っており、別種の水草であることが分かる。

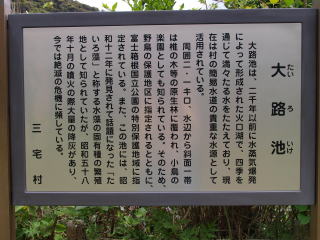

大路池は、2000年ほど前の噴火で形成された火口に水が溜まった火口湖で、伊豆諸島最大の淡水湖である。周囲2キロメートル、最大水深30メートルだという。現地で見ても周囲2キロはないだろうと思ったので、自分で地図上の水際線を測ってみると、周囲は1.2キロメートルだった。火口全体に水が溜まっているわけではなく、火口の3/5は山からの土で埋まって林になっていて、残りの2/5に水が溜まっている。大路池の地下から汲み上げた地下水が、三宅島の水道の主な水源になっている。

参考:三宅島史編纂委員会(1982年(昭和57年))『三宅島史』pp.71-72.ぎょうせい

「三宅島椎取神社の樹叢と溶岩流」に戻る。

「迷子椎」に進む。