東京都指定天然記念物

三宅島椎取神社の樹叢と溶岩流

昭和60年3月18日東京都教育委員会告示第10号で指定

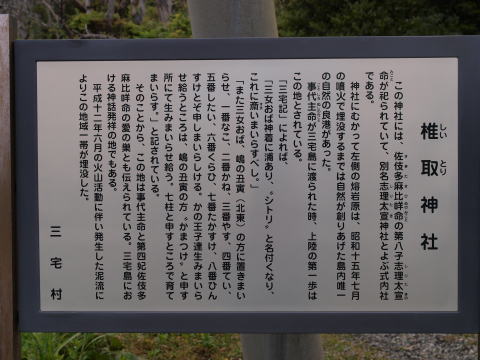

三宅島神着(かみつき)の椎取神社(しいとりじんじゃ)は、式内社 志理太冝(しりたきの)神社とされている。三島大明神(富賀神社の祭神。事代主命と同一視される。)と佐伎多麻比咩命(さきたまひめのみこと。御笏(おしゃく)神社の祭神。)との五番目の王子の志理太冝命を祭神としている。

今は地形は大きく変わってしまっているが、元は天然の入り江で良港がそばにあったそうで、事代主命が三宅島に渡ってきたときの上陸の第一歩はこの地だったとされている。その入り江は、昭和15年、昭和37年の噴火の溶岩流で埋没してしまっている。椎取神社の境域は、有史以前の溶岩流と昭和期の溶岩流地域を含み、神社の近くには古い溶岩流の産状がよく観察され、新規のものは海底から噴出した多孔質の角礫状溶岩を主とし、古い溶岩流より一段低く、ほぼ平らに広がっていて噴出したときの産状がそのまま保たれていたそうだ。文化財指定時には、古い溶岩流にはスダジイ・タブを主とする照葉樹林が原生林に近い状態で繁茂しており、新規溶岩流の上にはオオバヤシャブシ・クロマツなどの幼樹がわずかに定着しはじめた段階であったという。文化財指定は、植生よりも地質鉱物の貴重性が評価されたようである。

文化財指定面積は151,835平方メートルとかなり広大であり、椎取神社の境内地一帯が指定されたのかもしれない。

三宅島は2000年(平成12年)に大規模な火山噴火に見舞われた。火山噴出物が泥流となって麓に流れ込んだため、椎取神社の拝殿と鳥居とは泥流に埋まってしまった。また、火山ガスによって、椎取神社の周辺の照葉樹林は枯れてしまった。その後、オオバヤシャブシなどが生えてきて緑が復活してきたが、元のスダジイなどは白く立ち枯れた姿となってしまっている。また、下流に被害を与えないよう砂防施設が設置され、文化財指定当時とは地形が変わってしまったところもあるという。

参考:

・『文化財の保護』東京都教育庁社会教育部文化課

・式内社研究会(1981年(昭和56年))『式内社調査報告 第10巻 東海道5』pp.190-195.皇學館大学出版部

「ビヤクシン」に戻る。

「大路藻」に進む。