東京都指定無形民俗文化財(民俗芸能)

御祭神社の神事

(本ホームページに、この文化財の写真はありません。)

昭和32年2月21日東京都教育委員会告示第3号で指定

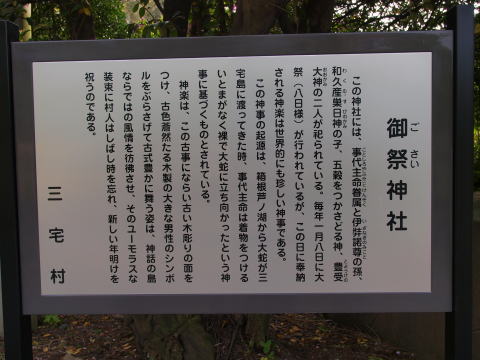

三宅島伊豆の御祭神社(ごさいじんじゃ)は、式内社ではないが、古式を伝える神事がある。事代主命が入浴中(もしくは昼寝中。)に大蛇が出たと聞いて、素裸のまま太刀をもって飛び出した、という話を神楽舞で奉納するものだという。例年1月8日に行われると言うことだが、自分はこの神事を目にする機会に出会えていない。

1月8日は、三島大明神縁起(通称:三宅記)で、三島大明神(三宅島では事代主命と同一視される。)の命日とされている。「御祭神社の神事」がなぜ1月8日に執り行われるのかは、これが元になっているようだ。

昭和31年度の東京都教育委員会の三宅御蔵文化財総合調査では、昭和32年1月8日の祭礼において直接に現地調査がなされている。細かい所作はこの報告書に詳しい。この報告書では、この儀式は(1)奥の院の儀、(2)御四楽(みしがく)、(3)庭の舞、(3-1)王の舞、(3-2)剣の舞(「ちんのよたれ」とも称される。)、(4)鬼火の舞で構成されている、としている(東京都教育委員会 編(1958年(昭和33年))『伊豆諸島文化財総合調査報告書 第1分冊』pp.260-264.(東京都文化財調査報告書6)の項目立てによる。)。「王の舞」と「剣の舞」とは「庭の舞」に含まれるとのことなので、(1)奥の院の儀、(2)御四楽、(3)庭の舞、(4)鬼火の舞の4部構成となる。教育委員会報告書は客観的な文面でとても子細に記録してあるので、他図書の解説も交えて以下にごく概略を挙げる。

(1)奥の院の儀

御祭神社の祠前で、神主による祓の祝詞、巫女の舞と続き、急いで階段を降りる。これを“祭の最中に何ものかに襲われた”とする説がある。

(2)御四楽

元は御四楽堂があってそこで行ったが、老朽化で取り壊されたため、薬師堂内で行うようになったという。正面奥に御太刀を置き、会食のようだが誰も杯を受けないやりとりがある。“最後に喧嘩のふりがあって終わる。相談不成立を表現している”とする説がある。

(3)庭の舞

祠前の階段下にござを敷いて、舞が4番ある。

(3-1)王の舞

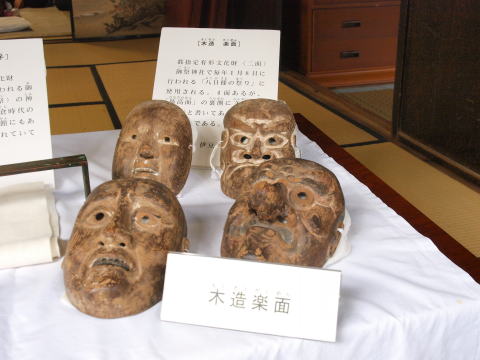

女面を付けた人が逆順逆に巡る。次に、男面(都指定有形文化財「木造楽面」の一つ。)を付けた人が太刀を持って逆順逆に巡る。

(3-2)剣の舞

鼻高面(都指定有形文化財「木造楽面」の一つ。)を付けた人が太刀を抜き、舞い、祠前の階段下で切るような振りがある。次にべしみ面を付け、木製の男根を付けた人が同じように舞う(これが「ちんのよたれ」と呼ばれる。語源は不詳。)。第1場は剣の手入れをするふり、第2場は大明神が宝剣をふるうことを表している、とする説がある。これが事代主命が三宅島にやってきた大蛇を退治する件なのだろう。

(4)鬼火の舞

薬師堂内で松明を灯け、須弥壇(内陣)の周りをまわってから外に出て、薬師堂の裏のスダジイの根元に松明を差し込んで終わりになる。

この一連が一つのドラマになっているようだ。

この神事が表しているという伝説の概略は、以下のようなものである。

箱根の芦ノ湖のそばに3人の娘を連れた老夫婦が住んでいた。芦ノ湖の主が娘をよこせと大蛇になり、ハトになった娘たちは三宅島に逃げてきた。そのとき事代主命は昼寝の最中だった。「大蛇が来る。」という声で起きて素裸のまま表に飛び出した。事代主命は火戸寄神に剣を造らせ、大蛇を倒す相談をしたが応じる神がなかなかなく、差出神の助けを受けて大蛇を倒した。

事代主命が剣の錆を落としたところには「錆が浜」という地名が付き、事代主命が蛇が三宅島に棲むことを禁じたので三宅島には蛇がいなくなった。また、3人の娘は事代主命の后(長女:伊賀牟比賣命(いかむにひめのみこと。伊ヶ谷の后神社の祭神。)、次女:伊波乃比咩命(いはのひめのみこと。坪田の二宮神社の祭神。)、三女:佐伎多麻比咩命(さきたまひめのみこと。神着の御笏神社の祭神。)になった。

火戸寄神が造った剣は、火戸寄神が間に合わないと思ってつかんで引き延ばしたので、その指の痕が残っているという。

この神事で用いられる御神刀(御太刀様。御刀様。)は、まず1月6日に神着の御笏神社から鈴とともに伊豆、伊ヶ谷と巡行し、阿古の富賀神社で「一夜籠り」がある。7日に若菜祭と田植えの神事(三宅島に水田は無いのだが。)が行われ、御神刀は坪田の二宮神社に巡行し、そうしてようやく伊豆に巡行し、夜に儀式が行われる。巡行の際、御神刀は桐箱に収められており、また、先払いの鈴の音が近づいてくると人々は目がつぶれるのを恐れて物陰に隠れたという。こうして8日に「御祭神社の神事」が行われ、その後御神刀は御笏神社に還御する。この御神刀の巡行も何かいわれがあるのだろうか。

なお、戦前までは、三宅島では毎月1日と15日とに、御太刀様の島廻りが行われていたそうだ。

この神事の写真は、以下の参考文献だけでなく、三宅島郷土資料館にも展示されている。

参考:

・三宅島史編纂委員会(1982年(昭和57年))『三宅島史』pp.777-782.ぎょうせい

・東京都教育委員会 編(1958年(昭和33年))『伊豆諸島文化財総合調査報告書 第1分冊』pp.260-264.(東京都文化財調査報告書6)

・佐藤源保(1994年(平成6年))『写真集 三宅島の神社』pp.53-56.

・浅沼金一郎(1969年(昭和44年))『改訂増補 三宅島の歴史と文化』pp.68-72弘文堂

・段木一行(1976年(昭和51年))『離島 伊豆諸島の歴史』pp.124-126.武蔵野郷土史刊行会

・式内社研究会(1981年(昭和56年))『式内社調査報告 第10巻 東海道5』pp.85皇學館大学出版部

・池田信道(1983年(昭和58年))『三宅島の歴史と民俗』pp.132-136、284-286.伝統と現代社

・池田信道(1973年(昭和48年))『三宅島百話』pp.92-93.島の新聞社

・広瀬進吾(1987年(昭和62年))「御祭神社」『日本の神々-神社と聖地 第10巻 東海』pp.404-407.白水社

・廣瀬進吾(1987年(昭和62年))『三宅島史考』pp.125-127、274-284