東京都指定有形文化財(彫刻)

木造楽面

昭和32年2月21日東京都教育委員会告示第3号で指定(2面)

三宅村役場そばの三宅島郷土資料館にて展示されている。

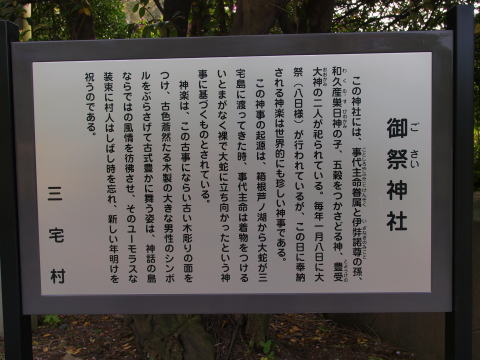

三宅島伊豆の御祭神社(ごさいじんじゃ)は、式内社でないにも関わらず、特異な神事のある神社である。主祭神は、豊受大神(とようけのおおかみ。)のようである(参考:佐藤源保(1994年(平成6年))『写真集 三宅島の神社』pp.53.)。また、事代主命の一族も祭神としている文献もあるほか、現地の解説板ではまた違った表現になっている。

御祭神社の1月8日の大祭の神事は、島民からは「八日様」と言われているもので、木造楽面と同じく昭和32年2月21日に、東京都指定無形民俗文化財(民俗芸能)「御祭神社の神事」として指定されている。昭和31年度に東京都教育委員会の三宅御蔵文化財総合調査が実施されてすぐの指定である。御祭神社の神事は、(1)奥の院の儀、(2)御四楽、(3)庭の舞、(3−1)王の舞、(3−2)剣の舞(「ちんのよたれ」とも称される。)、(4)鬼火の舞で構成されている(参考:東京都教育委員会 編(1958年(昭和33年))『伊豆諸島文化財総合調査報告書 第1分冊』pp.260-264.(東京都文化財調査報告書6))「王の舞」と「剣の舞」とを「庭の舞」に含めて、(1)奥の院の儀、(2)御四楽、(3)庭の舞、(4)鬼火の舞の4部構成となる。

御祭神社の神事で用いられる楽面として、女面(下写真の奥左)、男面(前左)、鼻高面(前右)、べしみ面(奥右)の4面を、東京文化財ウィークの文化財公開で見学できた。東京都の文化財指定を受けているのは、「王の舞」に登場する男面と、「剣の舞」に登場する鼻高面との2面である。

なお、広瀬進吾(1987年(昭和62年))『三宅島史考』pp.276-277.では、鼻高面については“どうみてもまぎれもない大べしみ面である。”“当然「王の舞」に用いるべきものである。”とし、べしみ面を小べしみ面と記載している。本ホームページでは、両解説を紹介するにとどめる。

三宅村伊豆 御祭神社所蔵

楽面2面

右の内の1面(注:鼻高面)は竪6.8寸(20.5cm)横5.2寸(16cm)、彩色は殆んどが剥落し、両眼とも瞼縁を損失している。眼・眉を瞋らし、鼻著しく隆く突出し、口を噤ぎ、能楽面「散手」「貴徳」、行徳面「綱曳」等に類する。裏面に「文明八丙申」及「旦那忠吉」と、いずれも、墨書の面を刻み込んでいる。この刻み込みは後世に行われたものと認められる。「文明八」は製作年次を語るものか、この地での施入等の時の記か。作風から、それより古く見られもするので、この後者の場合か。

他の1面(注:男面)は竪7.1寸(21.5cm)横5.2寸(16cm)着色剥落。口上、頤(注:あご)辺の植毛も逸失している。左眼部は大きく?木して刻む。目を大きく開き、眦・眉下り、鼻大きく、口を僅かに開き歯を露わし、顴骨(注:ほおぼね)やや高く、老貌で、その面は能楽面「尉」にも似ながら、なお古風で、或は行道面等のものかも知れない。裏面に「旦那忠吉」と墨書の面を刻んでいる。これまた後刻りであろう。前者と作近似している。

右2面とも、地方に遺存する楽面中、その製作古きに属し、その一に年記もあり、珍重に値する。内地作と認める。現在本社の祭楽に使用している。

右の外に、楽面数面を遺している。いずれも能楽面であろう。通じて江戸期、内地作であろう。内の女面1面には、裏に「寛永拾六年□壬霜月吉日 三宅嶋□」「大□□□」の墨書のあるのが注意される。

東京都教育委員会 編(1958年(昭和33年))『伊豆諸島文化財総合調査報告書 第1分冊』pp.120-121.(東京都文化財調査報告書6)

裏面に墨で書かれた「文明八」を年号とすると文明8年(1477年。室町時代。)だが、作風からもっと古いと推定されている。三宅島内製作でなく内地作とされているのは、工芸技術からの推定なのか、材質がヒノキであることからの推定なのだろうか。三島大社に関係のある面作師の手によるもの、という推定もある(参考:段木一行(1976年(昭和51年))『離島伊豆諸島の歴史』pp.125 武蔵野郷土史刊行会)。

「御祭神社の神事」自体はまだ目にできていないが、この木造楽面は、平時は三宅島郷土資料館(三宅村役場そば)のケース内で展示されているので、見学は容易である。