三宅村指定有形文化財(絵画・彫刻・工芸品)

御笏神社御刀

(本ホームページに、この文化財の写真はありません。)

昭和47年2月20日指定

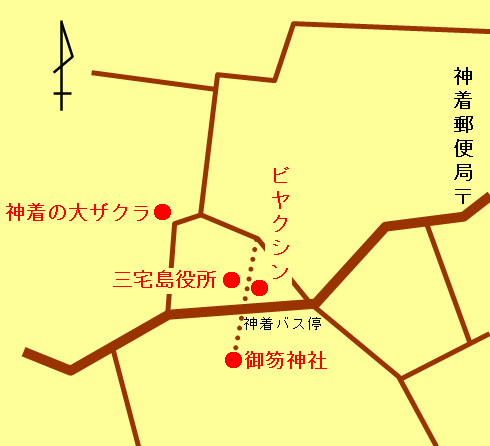

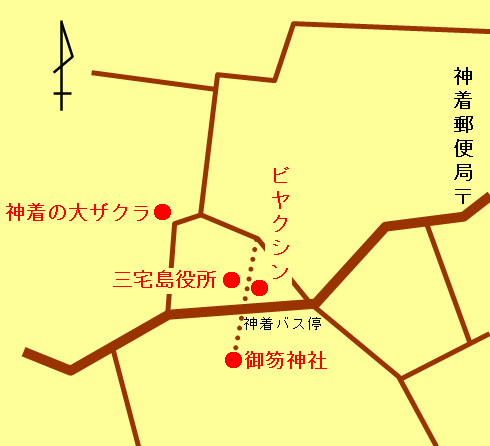

三宅島神着(かみつき)の御笏神社(おしゃくじんじゃ)は、式内社「佐伎多麻比咩(さきたまひめの)命神社」といわれる古社である。主祭神は佐伎多麻比咩命(さきたまひめのみこと)で、三島大明神(三宅島では事代主命と同一視される。)の后神の1柱である。三宅村教育委員会の出版物によると、御笏神社の宝物である本文化財は、事代主命が三宅島に渡ってきた大蛇を斬るために鍛えたもの、という伝説があるらしい(参考:三宅村教育委員会『国指定 東京都指定 三宅村指定 三宅島の文化財』pp.12)。この文化財は、自分はまだ目にしていない。

1月2日に神着の各家々を巡回する御神刀は、10月10日の「御笏神社の神事」に用いられる御神刀と同じだが、三宅島伊豆の御祭神社(ごさいじんじゃ)の神事で御笏神社から島内を巡行する御神刀(御刀様)とは別刀だという(参考:佐藤源保(1994年(平成6年))『写真集 三宅島の神社』pp.56)。本文化財に指定されているのがどちらの刀かは、自分には分からない。東京文化財ウィークのときにでも聞いておけばよかった。「明神大蛇退治之宝剣」といわれる刀や、源頼朝が御笏神社に奉納したという伝承がある刀は、それぞれどちらなのだろう。

また、三宅島阿古の富賀神社にも、三島大明神が大蛇退治の際使用したものと伝えられる刀剣があるという(参考:式内社研究会(1981年(昭和56年))『式内社調査報告 第10巻 東海道5』pp.88.皇學館大学出版部)。