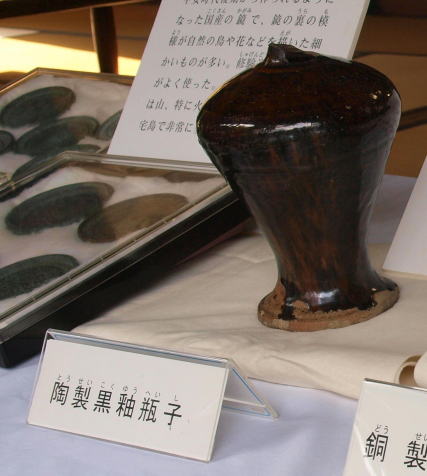

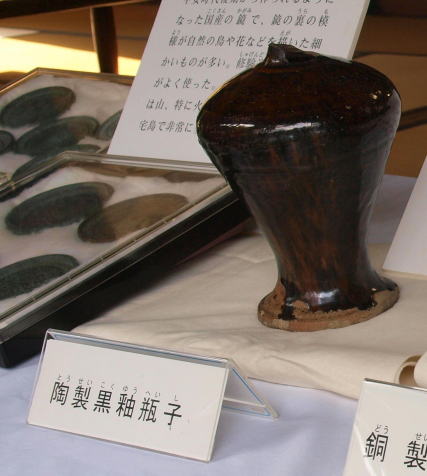

東京都指定有形文化財(工芸品)

陶製黒釉瓶子

(とうせいこくゆうへいし)

昭和32年2月21日東京都教育委員会告示第3号で指定

三宅島神着(かみつき)の御笏神社(おしゃくじんじゃ)の神事で使用される祭祀具の一つ。銅製鍍金銚子と銅製提子と同じく、これも御神酒に関するもので、御神酒を注ぐために使われた瓶子(へいし。徳利(とっくり)のこと。)である。高さが30cm弱あるので、ぱっと見には瓶(かめ)にも見えるほど、ずいぶん大きな徳利だ。

黒い釉薬をかけた古瀬戸。製作時期については、昭和31年度に東京都教育委員会が実施した三宅御蔵文化財総合調査の報告書では触れられていないが、東京文化財ウィークの文化財公開で添えられた解説文では鎌倉時代の作となっていた。銅製鍍金銚子が完全な形で現存しているのに対して、これは口が欠けてしまっているのが残念である。

陶製 黒釉瓶子

御笏神社には、なお陶器の黒釉の瓶子がある。この瓶子は惜しくも口の部を欠失しているが、恐らく首根から上に向つて、ややつぼまり気味の口が3.0cm前後は強く出ていたのではないかとおもう。

瓶子の大きさは、欠けたもとまでの高さ27.5cmに、肩から胸にかけてのなだらかな曲線の膨らみが直径18.5cmに、腹がつぼんで腰から裾にかけて寛やかに拡がる線がたくましく美しい。そして底の直径が13.6cmで大きく落ついた姿がよい。全姿には厚く弾力のある黒釉がかかつて気品が高く、わけても裾で止まつた釉薬が、白く粗い胎土を見せている調子など、いかにも雅の趣きの深さを感じさせるものである。むろん瓶子が紐造りであるかどうかは解らないが、外はロクロをかけてはいるが素朴であり、感じが大きい。古瀬戸として時代の感覚をたくましく現わした好ましい作である。

東京都教育委員会 編(1958年(昭和33年))『伊豆諸島文化財総合調査報告書 第1分冊』pp.125.(東京都文化財調査報告書6)