3 白濱神社まで足を延ばして

昼の相当前に三嶋大社と廣瀬神社との参拝が済んだので、その日の内に下田の白濱神社にも参拝することにした。強行軍だという自覚はある。朝始発で出てきたからできることだ。車だったらどうだったかとも思うが、移動速度は鉄道の方が断然速いし、帰路での疲れも考えると、やはり鉄道移動だからできることだろう。

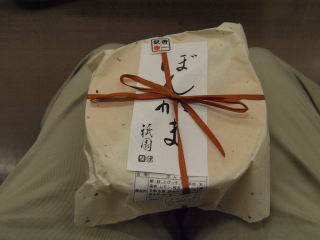

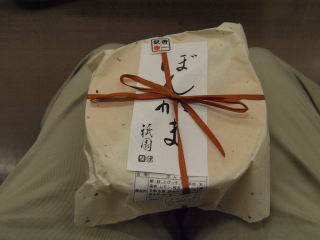

まず、伊豆箱根鉄道とJRで熱海まで戻り、また急ぎで伊東線に乗り換える。JRは伊東駅までだ。乗り入れで下田まで行けるかと期待してきたが、普通列車オンリーでは東京の地下鉄乗り入れほどの融通は利かないようだ。そろそろ11時半も過ぎたので、特急を見送って普通列車を待つ間に、ホームで売っていた駅弁「ぼんかま」を買う。12時前にやってきた普通列車に乗り込んでから席で開けると、ちらし寿司のような駅弁だ。みかけは良し、味は・・・酢味が強くてそれほど感慨深いもんではなかった。見栄えがいいだけに惜しい。

伊東駅から伊豆急下田駅までは普通列車で1時間ちょっと。時間がかかるが、特急代を惜しんだんだから、仕方がない。途中、車窓から伊豆諸島が見え、車内放送でも解説が流された。下田駅に着いたのは、13時過ぎ。時間に余裕があるから、目指す白濱神社まで歩いて行こうかとも考えたが、疲れてしまうのでバスにした。

白濱神社まではバスで10分ほどと近いが、途中で登りもあったので、歩きにしなくてよかった。バスを降りると、目の前がもう白濱神社だ。でも、ここは道の横断は禁止。横断歩道は少し横にある。

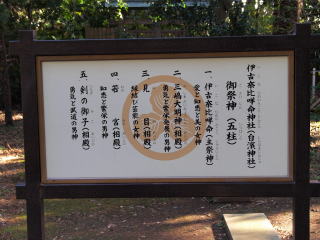

目の前の鳥居には「白濱神社」という神額が掲げられているが、そばの社名碑には「伊古奈比咩命神社」とある。どうやら、伊古奈比咩命神社(いこなひめのみことじんじゃ)というのが正式名称のようだ。

樹齢2000年というビャクシンや社務所を横に見ながらまっすぐ進んだ先に社殿がある。参拝客はちらほらだが、社務所に人がしっかりいるし、境内はきれいに清掃されているし、ただの観光地とは違う厳かな雰囲気が漂ったとても気持ちのいい神社だ。拝殿では雅楽(?)が聞こえるが、中に人はいないようなので、スピーカーからのようだ。見上げると、精緻な彫刻が素晴らしい。神額には、「伊豆三嶌神社」「伊古奈比咩命神社」と2つの社名が並記されている。

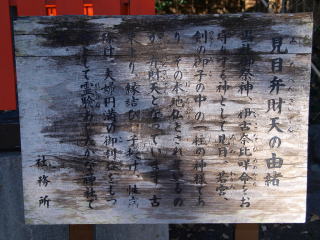

境内には、多数の社があるようだが、弁財天も祭られていた。

参拝を済ませて境内の案内図をよく見ると、いま参拝した拝殿から離れて上に本殿があるらしい。さらにその先には古代の祭祀場まであるようだ。伊豆半島の先ではそうそう来れる場所ではないから、参拝しに登ってみることにした。登りの参道にはあちこちに考えさせられる言葉が掲げられており、さらに本殿の正面に出る手前には、「これより中は神域です。お参りの方以外の入場を禁止します。社務所」という立て札まであった。しばらく考えて、自分はお参りに来たのだから大丈夫、と本殿の門前に出て参拝した。ここから先は、立ち入ることは出来ないようなので、古代祭祀場はあきらめて退出することにした。

さて、境内を見渡したが、ここでも縁起の説明板は無い。文化財の看板はあるが、廣瀬神社と違って純粋に文化財のことだけしか書かれていない。だが、社務所で拝領した単色刷のパンフレット「白濱神社誌」には祭神や由緒の記載があった。

(家に帰ってから、「白濱神社誌」の一部を文字に起こしてみた。)

白濱神社御由緒

白濱神社の御祭神の三島大明神(別名事代主神)は、その昔(今から二千四百年以上昔のことです。)南の方から海を渡ってこの伊豆にやって来ました。白浜に着いた三島大明神は、富士山の神様に会って伊豆の土地を譲っていただきました。さらに三島大明神は、お供の見目の神様、海神、雷神の助けをかりて、島焼き、つまり島造りを始めました。

最初に、一日一晩で小さな島をつくりました。初めの島なので初島と名づけました。次に、神々が集まって相談する神津島(かみつじま)(現在の神津島(こうづしま))、次に大きな島の大島、次に海の塩を盛って白くつくった新島、次にお供の見目(みめ)、若宮、剣の御子の家をつくる島、三宅島、次に三島大明神の蔵を置くための御蔵島、次に沖の方に沖の島、次に小さな小島、次に天狗の鼻のような王鼻(おうご)島、最後に十番目の島、十島(としま)(現在の利島)をつくりました。

七日で十の島をつくりあげた三島大明神は、その島々に后を置き、子供をつくりました。この后々や子供達は、現在でも伊豆の各島々に式内社として奉られています。三島大明神は、后達やその子供達を大変愛していましたが、その中でも伊古奈比咩命は特に愛されていました。三島大明神は、島々の神々の融和を図るため三宅島に宮をつくり、しばらくの間三宅島で過ごしましたがその後、最愛の后である伊古奈比咩命のもとに再び帰って来ました。そしてこの白浜に大きな社をつくり末長くこの美しい白浜で暮らしました。それが、この白濱神社です。

現在の白濱神社の御本殿は一社でその中に伊古奈比咩命、三島大明神、見目、若宮、剣の御子を合わせてお祭りしていますが、以前は、本殿が二社あって、右側に三島大明神、左側に伊古奈比咩命がそれぞれ仲睦まじく奉られていたそうです。

歴史に現われる白濱神社

最古のものとしては、日本後紀淳和天皇・天長九年五月二十二日の條に「伊豆国言上、三島神、伊古奈比咩神神預明神・・・」とあります。

今から約千二百年ほど前の記事です。この他、続日本後記、文徳実録。三代実録等にも現われその位は、後土御門天皇文亀元年には、三島神、伊古奈比咩神共、正一位という高い位を受けています。そして、延喜式には三島神社、伊古奈比咩命神社が二社共、この白浜に鎮座していたことが書かれており、その社格は三島神社が官弊大社、伊古奈比咩神社が国弊大社となっています。

白濱神社とは、この二つの社を一つにした名で、昔は三島神社、伊古奈比咩神社二つの社が並んで現在の御本殿の場所に祭られていたと御由緒に書かれています。

白濱神社の起源は、人皇六代孝安天皇元年(今から二千四百年以上も昔)ということですから伊豆では一番古い社となっています。

三嶋大社や廣瀬神社では見つけられなかったが、この「白濱神社誌」でようやく三宅島の記述に巡り会えた。やはり言伝えに地方性の違いなどがあるのだろうか。

帰りがけに白浜海岸から白濱神社の裏手を見ると、海岸沿いに鳥居があることに気づいた。だが、どうも立ち入れる場所ではなさそうなので、眺めるだけで近寄らなかった。白浜海岸からは伊豆諸島が霞みながら見えていた。三宅島は分からなかったが。

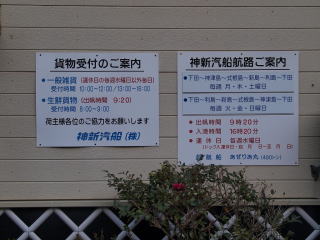

白濱神社の参拝を終えたのは14時過ぎ。下田港に寄って、新島などを回る神新汽船の乗り場を見てから伊豆急下田駅に戻った。

夕食は、伊豆急下田駅で買った駅弁「とろ金目の塩焼き弁当」だ。中身はすごくシンプル。飯の上に金目鯛の塩焼きがデンと乗って、あとは少々の煮物と、ワサビの茎の甘酢漬けが添えられた程度だ。ところが、この駅弁がすっごく美味だった。脂ののった金目鯛の味が良く、海苔佃煮の乗った飯との相性も抜群にいい。品数多くして凝ればいいというものではないんだなぁ。帰路は5~6時間とたっぷり時間がかかったが、この駅弁と白濱神社の印象とで、とてもいい1日だった。

2 続けて廣瀬神社へ へ戻る。