オリンパス E-300

(2005年冬に購入。1年経たない2005年11月に、E-500に買い換え売却。不遇にしてしまったなあ。)

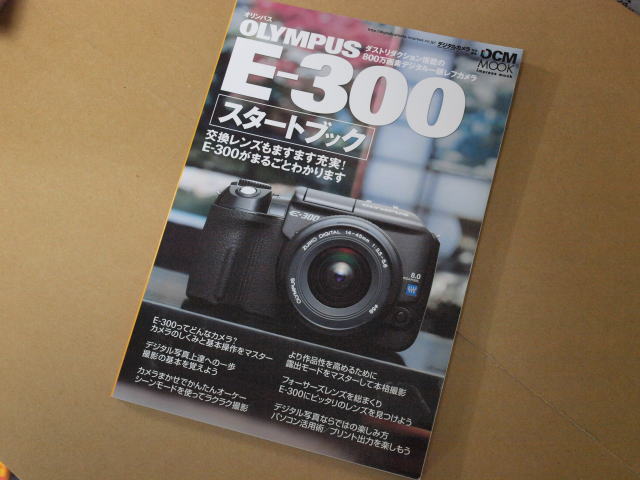

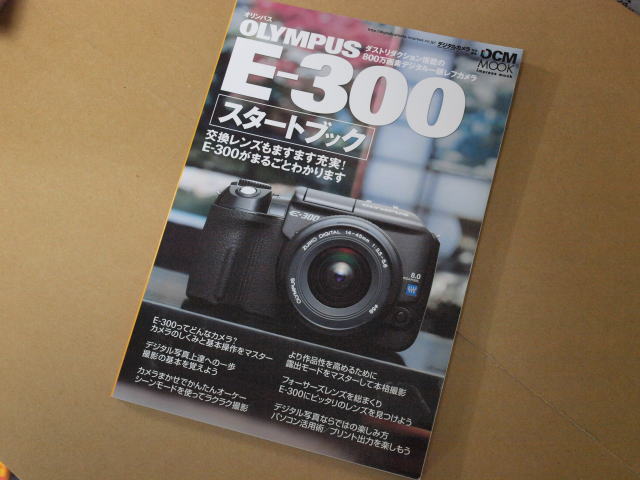

(本体は処分済み。写真は当時のムック本。)

購入まで

2003年10月にオリンパスから新規格のデジタル一眼レフE−1が発売されていたが、ボディーだけで20万円を超え、標準ズームも5万円をはるかに超える値段だったので、「こんなん買えるかぁ!!」と諦めざるをえなかった。そうして「デジタル一眼レフはまだまだ高価だけど、何とか手に入れたいなぁ。」と悶々としていたところ、2004年12月にE−300が発売された。ボディーだけで9万円位で、ようやくデジタル一眼レフが手の届く所まで降りてきたことを実感した。

それでも、新宿ヨドバシの店先で展示品を手にしながら、「ボディーはE−1にしようか、予定どおりE−300にしようか。」「標準ズームは、安くなるセットの方(キットレンズのZUIKO

DIGITAL14-45mm F3.5-5.6)にしようか、いい明るい方(ZUIKO DIGITAL14-54mm F2.8-3.5)にしようか。」と延々悩み続けた。

「デジタル一眼レフと標準ズームとの組合せで買うと、バラで買うより安く買える。」というキットレンズの売り方を最初にとったのは、このオリンパスE−300だったと思う。しかし自分は、「レンズは良いものにしておいた方がいい。」と考え、キットレンズでなく、ZUIKO

DIGITAL14-54mm F2.8-3.5 にした。レンズをこの竹ズームにしたことは、その後の評判やキットレンズの変遷を見ると、正解だったと思う。E-1がプロフェッショナル機だったので、安価なE-300は入門機だと思っていたが、後で入門機E-500が発売されてもE-300の販売は続けられた。どうやら、E-300は途中で入門機から中級機の位置づけに格上げされたらしい。

前例や常識に囚われない構造

ひと目見て分かるのは、ボディー中央上部に普通はあるペンタ部が無いことである。これは、光を上でなく横に曲げる構造で、ポロ光学系の一眼レフであるためである。そのため、ミラーもサイドスイング式という変わったミラーボックスになっている。当時はフイルム一眼レフでも、製造に手間が掛かり高価なペンタプリズムでなく、ペンタミラーにすることによりコストを下げる方式が、普及機ではよく取られていた。しかし、E-300は何でこうもまた普通考えつかないことをしようとしたのか。一つには、センサーサイズが小さいために、光学系を小さく出来、その自由度からポロ光学系を採用できた、という要素はあるだろう。しかし、それを現実にやってしまうとは。よく企画会議通ったなあ。ものすごく攻めてるぞ。2024年7月に発売されたマンガ単行本「カメラ、はじめてもいいですか?」6巻巻末でE-300がかなり好意的に取り上げられており、発売から20年ほども経って時代がE-300に追いついてきたんだと感じてしまう。早すぎたんだ。

失敗した・・・か?

購入して家に帰り、改めて手にしてみると、ずいぶんと大きいことに気づいた。購入前は、「ボディー重量が約580gだから、OMボディーと大して変わらないんじゃ。」なんて思っていたが、右手の握り心地は、デカさを格段に感じていた。

撮影してみると、被写体の緑は写っていても、空の青さは真っ白に飛んでしまっていた。この当時は「なんじゃ、こりゃぁ!?フィルムだったら空も写ってるはずだぞ。」という落胆のショックが大きかった。「高い買い物だったのに、失敗したかもしれない。」とも思った。

さらに、夕方に風景を高感度(ISO1600)で撮影した際のカラーノイズの多さにも落胆した。

こうなるともう早々と、使おうという気は失せてきた。E−300をOM−3Tiと持ち比べてみて、「大して画質もよくない上に、OMの良さだった軽量コンパクトさも無い。なんでこんなもん買っちゃったんだろ・・・。」と悲しくなっていった。

遠景が白く飛んで、空と判別できなくなってしまった。

遠景が白く飛んで、空と判別できなくなってしまった。

今見ると、濃ゆい発色は好み。(今のE-3もvividで使ってる。)

今見ると、濃ゆい発色は好み。(今のE-3もvividで使ってる。)

ISO1600で夕景を撮ったら、カラーノイズがすごくてがっかり。

ISO1600で夕景を撮ったら、カラーノイズがすごくてがっかり。

E-300を買っても、デジカメに好意的にはなれなかった。

しかし、この後、E−500に買い換えると、一転して・・・。