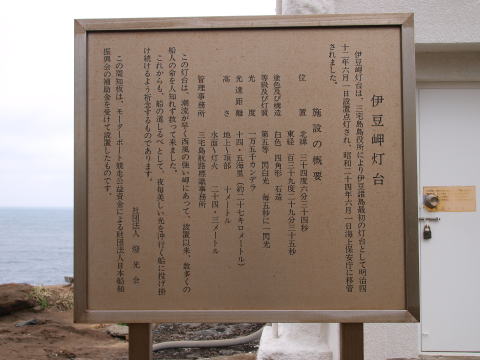

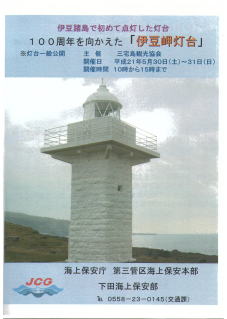

三宅島の夕景撮影の好スポットの一つである伊豆岬には、四角い形が印象的な「伊豆岬灯台」が建っている。1909年(明治42年)6月1日に伊豆諸島で初めて点灯した灯台で、2009年(平成21年)6月1日に100周年を迎えるという。それを記念して、三宅島観光協会が主催して(海上保安庁下田保安部、三宅村及び東京都三宅支庁が協力。)、5月30日(土)31日(日)にメモリアルイベントが開催され、31日(日)には灯台現地で「伊豆岬灯台100周年記念式典」が開催された。

普段の灯台は、施設管理上、当然中には入れないが、この日は100周年記念ということで、中に入ることが出来た。司会の人が「次に入れるのは50年後ですから。」と言っていたのが印象的だった。

入り口が小さく、一気に出入りはできないので、少人数が入って少人数が出て、という具合に見学。

灯台の中は1.5m四方ぐらいしかないので、上に上るのはらせん階段じゃなく、ハシゴだった。それも一気に上りあげるのではなく、中段でハシゴを乗り換える構造だった。

頭上注意の最上段を上りあげると、目の前には電球と複雑な形のレンズがある。そうか、夜光ってるのはこれなんだな。

小さな扉をくぐって踊場に出ると、いつもは遠目でしか見られない灯台の頭と中がドドンと見える。

いい天気だけど、雄山に雲がかかっていたのがちょっと残念。でも、灯台の踊場から見る景色は、いつもとはアングルが違って新鮮だった。

このイベントをきっかけに、伊豆岬灯台について調べてみた。明治時代に設置された灯台120基のうち、現存して機能しているものは66基あるという。「灯台施設調査委員会」による評価で伊豆岬灯台は、

設置年:設置年次D

構造・材料:主要材料C、採取地・製造地B、規模D、デザインC

設計:設計者・監理者C、創意性D

歴史:設置の経歴D

原形保持度:灯塔C、灯ろう−

学術資料:学術的価値D、景観C

観光資源:利用度B

その他:−

総合評価D

灯台施設調査委員会、灯台施設保全委員会 編(2001年(平成13年))『明治期灯台の保全』pp.2-16.日本航路標識協会

と、実は評価は高くはない。この評価内容は30日(土)の三宅村郷土資料館でのパネル展示でも出されていて、「せっかくの記念式典なのに。」と少々面食らった。

現在の構造については、『明治期灯台の保全』pp.2-90〜2-91.に、

点灯は1909年(明治42年)6月1日。灯塔構造は四角形石造。

a)設計:海抜は約15.0m。規模は地上から頂部まで約10.0m。平均水面上から灯火中心まで約24.3m。形状は四角形で縦横共に2.10m(壁厚27cm)。石積高さは地盤から5.92m。踊場も四角形で縦横共に3.50m。灯室上部にドーム型の灯ろう(鋼製)・避雷針あり。

基礎部は堅固な砂岩を掘削。石材を積込み積上げ。

b)原形保持度:1980年(昭和55年)踊場・灯室はRC造変更。灯塔高さは築造時から1.5m程度低く整備。

と記載がある。

現在の光については、伊豆岬灯台100周年記念式典に下田海上保安部が作成したパンフレット『伊豆諸島で初めて点灯した灯台 100周年を向かえた「伊豆岬灯台」』 に、

光が届く距離:約22km、

灯台の光り方:単閃白光 毎5秒に1閃光

光源:ハロゲン電球 24V100W

レンズ:第五等フレネルレンズ

と記載されていた。

また、このパンフレットの見開き面には、伊豆岬灯台の歴史について以下のように記載されていた。

【伊豆岬灯台の歴史】

三宅島北西部に位置するこの灯台は、伊豆諸島で最も早い明治42年に三宅村により建設された四角形の石造り灯台です。

伊豆半島、富士山を見渡すことができることから、当初「伊豆見崎灯台」と名付けられ、その後一時休灯していましたが、昭和24年海上保安庁に移管、名称も島を象徴する「三宅島灯台」と改称して再び点灯され、更に昭和41年、現在の「伊豆岬灯台」と呼ばれるようになりました。

光源も石油灯からガス灯、電球へと移り変わりながら三宅島の海運業、水産業を支える「海の道しるべ」としての役割を担ってきました。

平成12年9月5日の雄山噴火により給電停止となり、休灯を余儀なくされましたが、電池による点灯としたことで、全島避難により無人化した三宅島においても灯は絶えることはありませんでした。

平成14年3月には、災害に備えるため、伊豆岬灯台など三宅島の灯台7基すべてを太陽電池式にしました。

平成17年からは下田海上保安部が所管することになったこれらの灯台は、今も火山ガスや火山灰による腐食、傷みに耐えながら島民とともに三宅島の復興の一役を担っています。

灯台は船の航行に重要なためか、官報に告示がされている。

明治42年6月5日逓信省告示第554号

東京府伊豆国三宅島に於て同島伊豆岬へ左記の灯台を建設し本月10日以後毎夜点火の旨東京府より報告せり

明治42年6月5日 逓信大臣 男爵後藤新平

三宅島灯台

1 位置 北緯約34度6分15秒東経約139度29分15秒(水路部出版第102号海図)

1 構造及著色 石造四角形白色

1 自基礎至灯火高 2丈5尺

1 自水面至灯火高 7丈2尺

1 等級及灯質 無等不動白色

1 明弧 北2度30分西より北、東、南を経て南26度30分西まて209度間

右の内北2度30分西より北25度東まて27度30分間は湾内を照輝す

右方位は海上より灯台に向て測定す

1 燭光数 80

1 光達距離 晴天の夜8浬

昭和22年5月24日運輸省告示第138号

次の航路標識は復旧又は消灯した。

(中略)

3、南方諸島三宅島灯台は昭和22年3月21日消灯した。

(以下略)

昭和24年7月29日海上保安庁告示第27号

次の航路標識は、点灯し、又は復旧した。

(中略)

3 南方諸島、三宅島灯台は、消灯中のところ、昭和24年7月21日仮灯を点灯した。

(以下略)

昭和24年8月13日海上保安庁告示(航)第2号

航路標識の新設、改廃、その他船舶の航行に関して必要な事項を次のように告示する。

(中略)

24年581項(一時関係)

伊豆諸島 三宅島−伊豆岬 灯台仮灯点灯

記事 三宅島灯台は消灯中のところ昭和24年7月21日仮灯(不動白光)を点燈した。

位置 伊豆岬上

34°06.6′N.,139°29.6′E.(概位)

仮灯略記 Lt.F.

灯質 不動白光

海図 51−61−81−1072

誌類 誌1A.291ぺージ−(近刊)誌101.295ぺージ−誌411.233番−22年188項(削除)

出所 航路標識法による告示

(以下略)

昭和25年4月28日海上保安庁(航)告示第17号

航路標識の新設、改廃、その他船舶の航行に関して必要な事項を次のように告示する。

(中略)

25年358項

南方諸島−三宅島 灯台灯質等変更

記事 三宅島灯台は仮灯点灯中のところ昭和25年4月18日灯質等を下記の通り変更の上、本燈に復旧し、仮灯は撤去した。

位置 伊豆岬上

35°06.6'N., 139°29.6'E.(概位)

略記 Fl.ev.5sec.24m.10M.

細目 灯質閃白光、毎5秒に1閃 灯高平均水面上23.8m 光達10M 燭光数160 礎上高8.7m その他従前通り

海図 51−61−81−1072−48−1001−1005−1006−1007−1009−2101

誌類 誌101.295ページ−誌411.233番−24年581項(削除)

出所 灯台部

(以下略)

昭和26年3月10日海上保安庁告示(航)告示第10号

航路標識の新設、改廃、その他船舶の航行に関して必要な事項を次のように告示する。

(中略)

26年173項

南方諸島――三宅島 灯台光達変更

記事 三宅島灯台は昭和26年2月24日光達を13Mに変更した。

位置 伊豆岬上

34° 06.6' N., 139° 29.6' E.

(概位)

略記 Fl. ev. 5sec. 24m. 13M.

細目 光達 13M 燭光数 320 その他従前通り

海図 51−61−81−1072−48−1001−1005−1006

誌類 誌411. 233番

出所 灯台部

(以下略)

昭和28年1月24日海上保安庁告示(航)第3号

航路標識の新設、改廃、その他船舶の航行に関して必要な事項を次のように告示する。

(中略)

28年47項

南方諸島−三宅島 灯台光達等変更

記事 三宅島灯台は昭和27年12月28日光達を14.5Mに変更した。

位置 伊豆岬上 34° 06.6' N.,139°29.6'E.(概位)

略記 Fl.ev.5sec.24m.14 M.

細目 光達 14.5M 燭光数 17,00 その他従前通り

注意 書誌411号.2607番の燭光数欄中“3/10”を“17/10”に、光達欄“13”を“14.5”に各改記する。

海図 51−61−81−1072−48−1001−1005−1006

誌類 (注意)誌411.2607番

出所 灯台部

(以下略)

昭和41年5月20日海上保安庁告示第136号

航路標識の名称の変更について、航路標識法第6条の規定により、次のように告示する。

(中略)

名称 三宅島灯台

位置

所在地 東京都三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-42

東経 139-29-33

変更する事項

名称 伊豆岬灯台

変更年月日 昭和41年6月1日

(以下略)

ここで、ようやく灯台の名称が「三宅島灯台」から現在の「伊豆岬灯台」になった(昭和41年6月1日)。

昭和44年4月8日海上保安庁告示第92号

航路標識の性質の変更について、航路標識法第6条の規定により、次のように告示する。

(中略)

名称 伊豆岬灯台

位置

所在地 東京都三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-42

東経 139-29-33

変更した事項

光度 15,000カンデラ 電灯

(以下略)

昭和54年8月30日海上保安庁告示第137号

航路標識の性質その他の変更について、航路標識法(昭和24年法律第99号)第6条の規定により、次のように告示する。

(中略)

名称 伊豆岬灯台

位置

所在地 東京都三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-42

東経 139-29-33

変更した事項

位置

所在地 東京都三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-34

東経 139-29-35

記事 補正

昭和55年7月21日海上保安庁告示第112号

航路標識の性質その他の変更について、航路標識法(昭和24年法律第99号)第6条の規定により、次のように告示する。

(中略)

名称 伊豆岬灯台

位置

所在地 東京都三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-34

東経 139-29-35

変更した事項

等級及び燈質 無等 閃白光 毎5秒に1閃光 電灯

光度 3,200カンデラ

明弧 全度

変更年月日 昭和55年6月17日

記事 一時変更

(以下略)

昭和55年9月24日海上保安庁告示第148号

航路標識の性質その他の変更について、航路標識法(昭和24年法律第99号)第6条の規定により、次のように告示する。

(中略)

名称 伊豆岬燈台

位置

所在地 東京都三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-34

東経 139-29-35

変更した事項

高さ 地上から構造物の頂部まで10メートル 平均水面上から燈火まで24メートル

変更年月日 昭和55年8月28日

記事 一時光度等変更中のところ高さを変更のうえ復旧

(以下略)

平成2年12月7日海上保安庁告示第299号

航路標識の性質その他の変更について、航路標識法(昭和24年法律第99号)第6条の規定により、次のように告示する。

(中略)

名称 伊豆岬灯台

位置

所在地 東京都三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-34

東経 139-29-35

変更した事項

塗色及び構造 白色 塔形

等級及び灯質 五等 単閃白光 毎5秒に1閃光

変更年月日 平成2年11月15日

(以下略)

平成9年4月3日海上保安庁告示 第31号

航路標識の位置その他の変更について、航路標識法(昭和24年法律第99号)第6条の規定により、次のように告示する。

(中略)

名称 伊豆岬灯台

位置

所在地 東京都三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-34

東経 139-29-35

変更した事項

位置

所在地 東京都三宅島三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-34

東経 139-29-35

記事 補正

(以下略)

平成14年4月1日海上保安庁第105号

航路標識の位置その他の変更について、航路標識法(昭和24年法律第99号)第6条の規定により、次のように告示する。

(中略)

名称 伊豆岬灯台

位置

所在地 東京都三宅島三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-34

東経 139-29-35

変更した事項

位置

所在地 東京都三宅島三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-46

東経 139-29-23

光度 実効光度4,100カンデラ

光達距離 12.0海里

変更年月日 平成14年4月1日

(以下略)

平成14年4月12日海上保安庁告示第117号

航路標識の性質その他の変更について、航路標識法(昭和24年法律第99号)第6条の規定により、次のように告示する。

(中略)

名称 伊豆岬灯台

位置

所 在 地 東京都三宅島三宅村(伊豆岬)

北緯 34-06-34

東経 139-29-35

変更した事項

等級及び灯質 削除

灯質 単閃白光 毎5秒に1閃光

光度 5,000カンデラ

変更年月日 平成14年3月13日

(以下略)

カタカナはひらがなに置き換え、旧漢字はなるべく常用漢字に置き換えた。

伊豆岬灯台の点灯日が『明治期灯台の保全』では6月1日で、6月5日の官報では6月10日でと、ちょっとずれている。最初の名称も、官報では「三宅島灯台」だったりするし。まぁ、その辺はあまり気にしないでおこうか(^^;