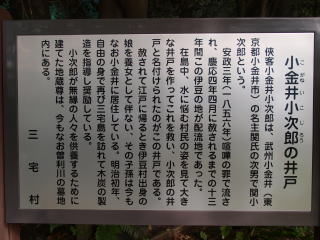

三宅村指定旧跡

小金井小次郎井戸

昭和47年2月20日指定

小金井小次郎(1818-1881)は、博奕の罪で、1856年(安政3年)から1868年(慶応4年)までの12年間、三宅島に配流になり伊豆に住んでいた。在島中は、芝居を何度か主催して、村民に娯楽を提供したりしている。

三宅島の地面は、土があってもそのすぐ下は、黒くて軽石の欠片のようなスコリアという火山噴出物で厚く覆われている。雨が降っても水は地中深くに素通りしてしまうので、川や沢には雨が降ったときしか水が流れていない。伊豆村は、三宅島の中でもとくに水に乏しい地域で、伊豆村の女性達は水汲みに海岸(姉ヶ浜)近くで水が湧いているところまで行かなければならなかった。おそらく姉川沿いのつづら折りの歩道がその往復した道だったのだろう。今でこそ路線バスが走る車道が別にあるが、距離もあるし、高低差も相当あるので、桶に水をいっぱいに入れて頭に乗せて運ぶのは、相当に大変だっただろう。

侠客的性格の小次郎はそれを見かねて、私財を投じて貯水槽を造った。この建設には伊豆村の流人たちが協力し、丸石を海岸から運んだ。石と石との隙間は、貝を焼いた灰と漆喰とで埋められている。この漆喰は、小次郎と義兄弟の契りを結んでいた、兄貴格の新門辰五郎が江戸から送ったものである。水は、そばの伊豆川(曽利川?)から樋で引かれた。これで、雨が降ったときに伊豆川を流れる水を貯水槽に溜められるようになったので、伊豆村の人々は小次郎に大いに感謝した。

この貯水槽は、縦13メートル、横7メートル、深さ2.5メートルほどの大きさがある。セメントが普及して各戸に大きなサイズの貯水槽が普及するまで、この貯水槽は伊豆村の貴重な水源として利用されてきた。貯水槽なのに「小金井小次郎の井戸」「小次郎井戸」と呼ばれているのは、そのためだろうか。

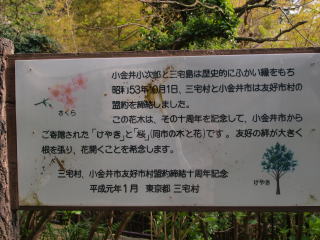

小次郎が東京都小金井市出身なことの縁で、三宅村と小金井市とは、1978年(昭和53年)に友好都市盟約を締結している。「小金井小次郎井戸」の周囲に植えられているサクラは、その10周年を記念して小金井市から贈られたものである。また、小次郎の曾孫の書による友好の碑も建てられている。

今は水源としては使われていないので、周囲は柵で囲まれている。また、保護のためか、縁はコンクリートで固められているようだ。水の中には金魚らしき魚が放されている。夏は蚊が多いので、見学の際は虫除けと虫刺されの薬を用意しておきたい。

参考:

・三宅島史編纂委員会(1982年(昭和57年))『三宅島史』pp.827-830.ぎょうせい

・池田信道(1973年(昭和48年))『三宅島百話』pp.151 島の新聞社

・池田信道(1983年(昭和58年))『三宅島の歴史と民俗』pp.236-242.伝統と現代社

・東京都教育委員会 編(1958年(昭和33年))『伊豆諸島文化財総合調査報告書 第1分冊』pp.310 (東京都文化財調査報告書6)