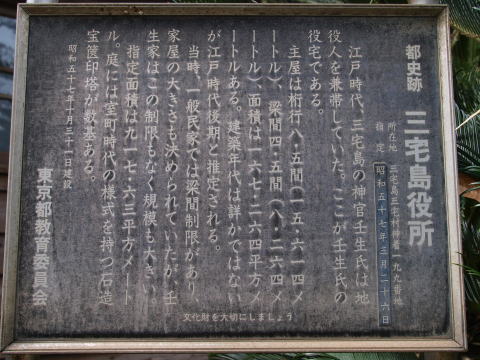

東京都指定史跡

三宅島役所主屋1棟ほか

昭和57年3月26日東京都教育委員会告示第10号で指定

文化財の名称は、「島役所跡」とか「三宅島役所」かと思っていたが、当時の東京都公報の指定告示を見ると、「三宅島役所主屋1棟ほか」となっていた。

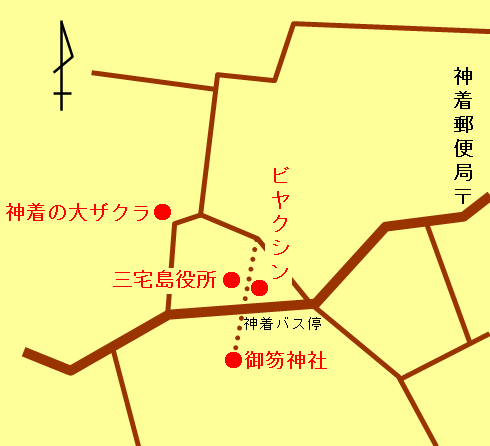

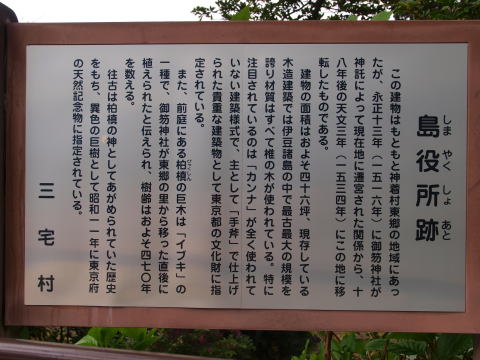

三宅島一周道路の神着バス停でバスを降りると、「島役所跡」という解説看板がある。三宅島は江戸時代に伊豆韮山代官の管轄下にあり、その行政機関として島役所が設けられていた。三宅島内の5ヶ村(神着村、伊豆村、伊ヶ谷村、阿古村、坪田村)は、この島役所を通じて代官所の支配を受けていた。ここ島役所跡の建物は、神主で島役人の居宅の一室が三宅島役所に当てられていたものである。島役人は、毎月1日と15日を出会いの日と定めて島政の執行にあたっていた(1日と15日といえば、一般に神社参拝の日であるほか、三宅島では戦前までは御太刀様の島廻りの神事が行われていたそうだ。)。

この建物は、元々神着村の東郷(ひがしごう)にあったが、御笏神社が神託によって1516年(永正13年)に現社地へ遷座になったことから、1534年(天文3年)に現在地に移転されたものである。建築時期は江戸時代後期と推定されている。屋根は茅葺きで、伊豆諸島に現存するの木造建造物では最古最大のものである。一般民家は梁間制限があるほか構造柱の外側に下屋(庇。)が廻るが、この建物はその制限がなく、梁が側柱の上に載っており、規模の大きい特殊例ともいえる構造である。材質は全てスダジイで、カンナは使われず、手斧(ちょうな)だけで仕上げられている。

建物の面積が約167.264平方メートルなのに対して、文化財指定の面積が917.63平方メートルなので、建物だけでなく周囲一帯も文化財に指定されているようである。また、目の前の庭には、東京都指定天然記念物「ビヤクシン」というイブキ(カマクライブキ)の巨木がある。また、大きな蘇鉄もあり、これは、元は幕末に篤姫が輿入れにあたって持参した盆栽で、船が三宅島に漂着して植えられたものだという。神着に寄られた際には、古社である御笏神社への参拝と合わせて外から見学されることをお勧めする(秋の東京文化財ウィークの文化財公開では、縁側で神具などの文化財が見学させてもらえた。)。ただし、三宅島役所の建物には、現在も人が住まわれていて内部は非公開なので、くれぐれも住人の方に御迷惑がかからないよう、お気を付けいただきたい。

参考:

・東京都教育委員会 編(1958年(昭和33年))『伊豆諸島文化財総合調査報告書 第1分冊』pp.105-116.(東京都文化財調査報告書6)

・三宅島史編纂委員会(1982年(昭和57年))『三宅島史』pp.838-841.ぎょうせい

・池田信道(1983年(昭和58年))『三宅島の歴史と民俗』pp.250-252.伝統と現代社

・池田信道(1973年(昭和48年))『三宅島百話』pp.138-139.島の新聞社

・東京都教育庁社会教育部文化課(1983年(昭和58年))『文化財の保護(第15号)」pp.76

・東京都教育庁生涯学習部文化課(1992年(平成4年))『東京都の文化財(一)』pp.118