東京都指定無形民俗文化財(民俗芸能)

三宅島の歌と踊

昭和32年2月21日東京都教育委員会告示第3号で指定(この指定告示自体には具体的な内訳は出ていない。)

昭和45年8月3日東京都教育委員会告示第33号で追加指定(既指定文化財の指定対象を拡充するもの。告示自体には具体的な内訳は出ていない。)

昭和53年3月16日東京都教育委員会告示第9号で追加指定(既指定文化財の指定対象を拡充するもの。告示に、坪田の観音丸木遣節と観音丸上下節とが出ている。)

以下の歌と踊の各名称表記は、東京都教育庁地域教育支援部管理課(2010年(平成22年))『東京都文化財総合目録』pp.86 によった。

三宅島には、中央の雄山の周囲に、旧5村(神着、伊豆、伊ヶ谷、阿古、坪田)の地区がある。多種多様な歌や踊りが各地区にあって、文化財指定されている。

神着(かみつき)

走り舟:出船など別れの際に謡われる。

ばんば踊

恋し踊

奴踊:やっこ風の振りで踊る。

伊勢音頭

殿さ:何も持たず、手をにぎって、島節風に踊る。

絵島:別名を「鳴き唄」といい、主に悲しみの席上で謡われる。

姉ヶ潟:去って行く人の無事を祈った壮行の曲であり別れの曲

神津節

島節:三宅島を代表する民謡

お万かがみ

木遣太鼓:牛頭天王祭で神輿巡行の先導をする太鼓

伊豆(いず)

くどき

どうつき:三宅島に配流された小金井小次郎が伝えたもの。建築の無事と家の繁栄を祈る祝儀唄で労働歌。

子守唄:古くから伊豆地区に伝わる独特なもの

島節:三宅島を代表する民謡

伊ヶ谷(いがや)

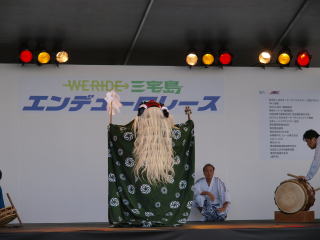

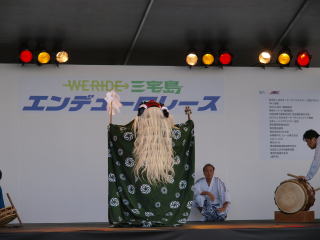

獅子舞:火伏祈願のため奉納される、バラエティに富んだ獅子舞

くどき

ロットン節:漁に従事する出稼ぎの人々がよく口ずさんだといわれる唄

島節:三宅島を代表する民謡

阿古(あこ)

祝儀

絵島:別名を「鳴き唄」といい、主に悲しみの席上で謡われる。

神輿木遣:勇壮な太鼓に獅子舞が加わってひときわ精細を放つ。

祭の数え唄

島節:三宅島を代表する民謡

坪田(つぼた)

盆踊:坪田に古くから伝わる。

走り船

祝儀:第2小節で親の尊さと子宝の大切をうたい、第3小節で富賀神社を讃えている。

島節:三宅島を代表する民謡

絵島:別名を「鳴き唄」といい、主に悲しみの席上で謡われる。

観音丸木遣節

観音丸上下節:廻船(観音丸)の無事帰港と乗組員の労苦をねぎらう宴席で唄い踊られた。

歌詞や所作、解説が以下の文献に載っているほか、三宅島郷土資料館ではビデオが見られる。

・三宅島史編纂委員会(1982年(昭和57年))『三宅島史』pp.739-771.ぎょうせい

・池田信道(1983年(昭和58年))『三宅島の歴史と民俗』pp.255-280.伝統と現代社

・東京都教育委員会 編(1958年(昭和33年))『伊豆諸島文化財総合調査報告書 第1分冊』pp.279-296.(東京都文化財調査報告書6)