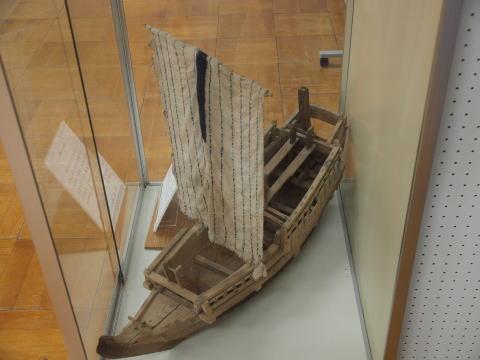

三宅村指定有形文化財(絵画・彫刻・工芸品)

ヨイト船

昭和47年2月20日指定

江戸時代の御用船の模型である。伊ヶ谷の個人の方の所有だが、三宅島郷土資料館に展示されていて容易に見学できる。

御用船とは、幕府や各藩が必要に応じて運送を委託した船のこと。船は三宅島からは薪(たきぎ)や椎の実などを運び、江戸からは米などの食料を運んでおり、流人を乗せた場合が御用船の扱いになったようだ。

黒潮を乗り切れるがっしりした造りの和船を廻船といい、三宅島には1753年(宝暦3年)に廻船3隻、1838年(天保9年)に神着3隻、伊ヶ谷3隻、坪田1隻、阿古3隻という記録があるらしい。とすると、この船の模型は、当時伊ヶ谷村で所有されていた船を元に作成されたのだろう。この文化財は、500石積、全長47尺(14.24m)、幅20尺(6.06m)の廻船の模型である。

三宅島では、1623年(元和9年)に伊ヶ谷で御用船の取扱いが開始され、その出入りの管理監督のために1723年(享保8年)に陣屋が設置された。陣屋には地役人が常駐していて、時には関所のような役割も果たすようになった。行政の中心が島役所のある神着で、島の玄関口が伊ヶ谷だったということなのだろう。伊ヶ谷港は現在、三池港、錆ヶ浜港に続き大型客船が接岸できる桟橋が整備され、また三宅島の玄関口の一つになっている。また、伊ヶ谷の大林寺の足下の駐車場には、当時の陣屋について説明する解説板が立てられている。

参考:

三宅島史編纂委員会(1982年(昭和57年))『三宅島史』pp.325、765.東京都三宅村役場

東京都島嶼町村一部事務組合(1993年(平成5年))『伊豆諸島・小笠原諸島民俗誌』pp.300.ぎょうせい

段木一行(1984年(昭和59年))『伊豆七島文書を読む』(古文書入門叢書2)pp.68.雄山閣