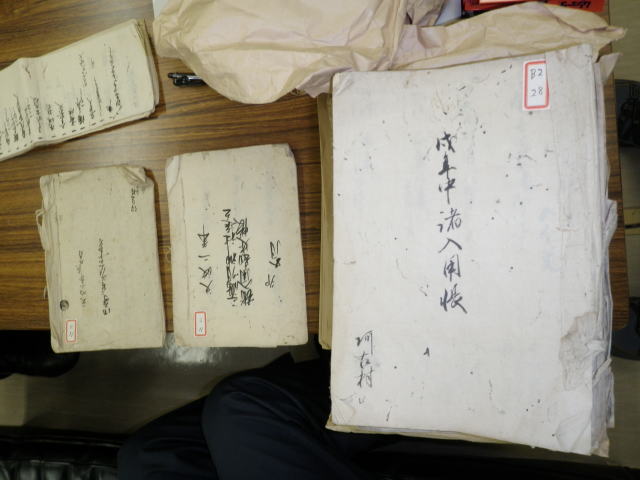

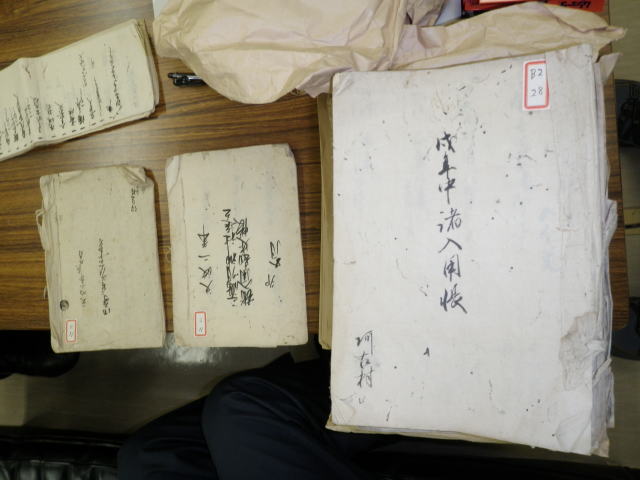

東京都指定有形文化財(古文書)

三宅島民政資料

昭和27年11月3日に都重宝「三宅島史料」に指定。

昭和32年2月21日東京都教育委員会告示第4号で指定解除して、同日東京都教育委員会告示第3号で都郷土資料に指定.

昭和52年4月5日東京都教育委員会告示第17号で、指定解除して、改めて東京都指定有形文化財(古文書)「三宅島民政資料」として指定。

江戸時代の古文書で、最も古いものは、1785年(天明5年)のものである。うち303冊が東京都三宅支庁に、その他172通が港区にある東京都公文書館に所蔵されている。 もともと三宅島島役所に伝えられた文献で、支配、村政、村況、土地、租税、凶災救恤、諸産業、商業金融、海上交通、寺社、流人や、私文書なども含まれているという。三宅島の民政に関して、まとまった資料として貴重な文化財、とのことだ。とくに、支配のうち、御用留・日記は、島役所の機能を知る上で、史料価値の高い記録であるという。

江戸時代の三宅島は、伊豆韮山代官所の管轄下にあり、その行政機関として島役所が設けられていた。島内の5村(神着村、伊豆村、伊ヶ谷村、阿古村、坪田村)は、この島役所を通じて代官所の支配を受けていた。島役所と村とのやり取りのためか、「三宅島民政資料」の中には、島役所の資料だけでなく、村の資料も多くある。

参考:

東京都教育委員会生涯学習部文化課(1992年(平成4年))『東京都の文化財(二)』pp.214

東京都教育委員会 編(1958年(昭和33年))『伊豆諸島文化財総合調査報告書 第1分冊』pp.130-134.(東京都文化財調査報告書6)