国指定重要文化財 美術工芸品(彫刻)

銅造観音菩薩立像

(本ホームページに、この文化財の写真はありません。)

昭和32年2月19日文化財保護委員会告示第2号で国の重要文化財(彫刻の部)「銅造観音菩薩立像」として指定

(これ以前に、昭和28年11月10日に都重宝(彫刻)「銅造観世音菩薩立像」に指定されていたが、国の重要文化財指定により、昭和32年2月21日東京都教育委員会告示第4号で都の指定は解除されている。)

三宅島には、寺院が7ヵ寺ある。

・高根山 大林寺(浄土宗 伊ヶ谷 1415年(応永22年)創建)

・海東山 円特寺(浄土宗 阿古)

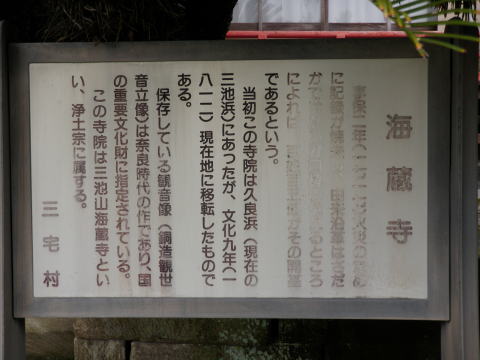

・三池山 海蔵寺(浄土宗 坪田)

・高麗山 普済院(浄土宗 伊豆)

・廣光山 興済寺(通称:観音堂 無宗派 神着 1210年(承元4年)創建)

・東光山 満願寺(通称:薬師様 無宗派 伊豆)

・長喜山 善陽寺(日蓮宗 伊豆 1395年(応永2年)創建)

中には火災で資料が焼失して創建時期が分からなくなっている寺院もある。坪田の海蔵寺もその一つで、1717年(享保2年)に火災で記録が燃失し由緒が分からなくなっているが、伝承によれば、百姓 百五郎が創建したものという。今の海蔵寺は、坪田公民館の向かい、二宮神社と並んだ場所にあるが、もともとは三池浜の水道槽の辺りにあって、1812年(文化9年)に移転してきたものである。『改訂増補 三宅島の歴史と文化』にはある家の古記録によるという、その伝承と沿革が記載されている。

享保2年(注:1717年)火災に罹り、悉く記録消失に就き、開基、年代並に原因等不明に属し、唯古老の口碑に基きて按ずるに海蔵寺は古来、百姓百五郎をそのまま引き直して、百姓寺と称せり、故に百姓百五郎を以て、寺の開基となし、その血統を以て、代々世襲住職とし来れり、今に至るもその資産により、半農半僧の形に於て、寺務に当れり。

往事は殆んど宗派の面目に欠けていたが、元和年間(注:1615〜1624年)始めて浄土宗を公称し、増上寺の末寺と決定せり、降って10世の円碩と言ふ院主が、文化9年(注:1812年)現在の地に、堂宇を創建した。

浅沼金一郎(1975年(昭和50年))『改訂増補 三宅島の歴史と文化』pp.144-145.弘文堂

海蔵寺に祀られている観音像の由緒については、これもまた、『改訂増補 三宅島の歴史と文化』に「口碑の伝うる所によれば」と伝承が紹介されている。文中の双盤(そうばん。浄土宗で用いられる鉦(かね)の一種。)については、戦時中に供出させられてしまったそうで、現存していない。

亦口碑の伝うる所によれば、往事寺は三池の現在水道槽の辺りにあって、ひどく荒廃し寺門の面目がなかったと言う。その頃三池浜へ、観音像一体と、双盤が漂着した。観音像も双盤も金銅で造られ、観音像は高さ尺余、右の手は半分折れて無くなっていた。後坪田の寺へ置くことは勿体ないと言うことになり、伊ヶ谷へ持って行うとして、「道の沢橋」の辺りまで行くと、急に重くなり運ぶことが出来なくなったので、船で運ぼうとしたが、「ニッパナ」辺まで行くと、復復船が進まない。巳むなく坪田の寺へ置くことになったが、其の後寺の後ろの崖が崩れ土砂の下敷きとなった「双盤」に、割れ目が入ったので之れを阿古に住む流人健作に修理させたと言うことが伝わっている。

『改訂増補 三宅島の歴史と文化』pp.145-146.

像容については、東京都教育委員会による『伊豆諸島文化財総合調査報告書』に詳しく記されている。

総高(台座共)1.22尺(37cm)、高9.85寸(30cm)鍍金全く剥落し、全身火中の痕を認める。右手前膊部欠失。天衣の両側垂下部に折損がある。臘型鋳成。台座は本体と丸吹。坐形の化仏を付け、三面頭飾あり。瓔珞をまとい、条帛を懸け、裳をつけ、左手腹前に当て、瓔珞の一部をとり、右手垂下、腰を僅かに左に捻つて立つ。旧「御物銅造」中に類品を見、奈良朝製作と認められる。

東京都教育委員会 編(1958年(昭和33年))『伊豆諸島文化財総合調査報告書 第1分冊』pp.121.(東京都文化財調査報告書6)

三宅島に伝来したのが伝承では漂着とされているので、伝来前の安置先や伝来の時期は、推定のしようもない。全身に火の痕が見られるということは、1717年(享保2年)の火災で罹災してしまったということだろうか。とはいえ、奈良時代ということは1300年も前に製作された仏像が三宅島に祀られていることは、とくに貴重な文化財の存在ということになるだろう。

毎年1月16日と8月16日とに公開されると聞いたが、その典拠は特定できていない。結局、拝観することができておらず、また、拝観できても写真を撮ることができるかどうか分からない。本ホームページに写真は無いが、本像の写真は、以下の図書に掲載されている。中世〜現代の観音像とはずいぶん趣の異なった、古式ゆかしき仏像である。興味ある方は以下の図書を当たっていただきたい。

・『伊豆諸島文化財総合調査報告書 第1分冊』VB図版2

・三宅島史編纂委員会(1982年(昭和57年))『三宅島史』pp.848.東京都三宅村役場

・池田信道(1983年(昭和58年))『三宅島の歴史と民族』pp.292.伝統と現代社

・三宅村教育委員会『国指定 東京都指定 三宅村指定 三宅島の文化財』pp.1

東京都教育委員会による三宅御蔵文化財総合調査は昭和31年度に実施されているが、本像はそれ以前の昭和28年に都重宝(彫刻)に指定されている。文化財総合調査の直後に東京都の文化財に指定されたものや、それ以降に三宅村の文化財に指定されたものが多いことを考えると、本像はそれだけ傑出した文化財として存在感があったのだろうと思う。